木取りとは、丸太や広い板材から必要な部材をどのように取るのかを決めること、またその作業のことをいいます。

丸太を製材して木取る場合、木取りの仕方によって板材に現れる木目と板材の性質が異なってきます。

丸太の木取りの方法と板材の木目の違いによる性質の違いについてご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

丸太の製材(木取り)方法

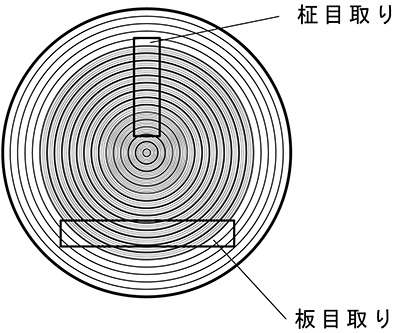

丸太からの板材の木取りの方法には、大きく分けて、柾目取りと板目取りの2種類あります。

板の巾の方向が丸太の中心に向かうような木取りの方法を柾目取りと言います。

板の巾の方向が丸太の中心に対して直角方向(丸太の年輪に対して接線方向)になるような木取りの方法を板目取りといいます。

実際には丸太から下の図のように製材します。

◎柾目取り

◎板目取り

木目の出方

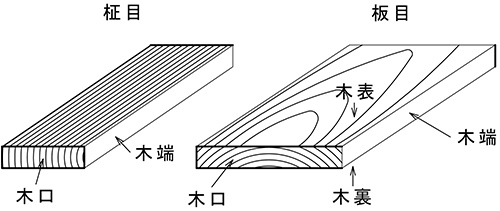

木取りされた板の表面の木目は柾目取りの場合と、板目取りの場合とで以下の図のようになります。

柾目取りの場合の板の表面の木目は、平行な直線的な木目が現れます。

それに対して板目取りの場合の板の表面の木目は、山の形をした木目が現れます。

竹の子の形にも似ているので竹の子目とも言います。

板の長さ方向の両端を木口(こぐち)、巾方向の両端を木端(こば)といいます。

板目の場合は、木口から見て丸太の中心に近い方を木裏、遠い方を木表といいます。

柾目と板目の性質の違い

柾目の板材と板目の板材には次のような性質の違いがあります。

| 柾目の板材 | 板目の板材 | |

| 幅の広い板 | 取りにくい | 取れやすい |

| 木取り | 難しい | 簡単 |

| 反り | 出にくい | 出やすい |

| 収縮 | 小さい | 大きい |

この様に柾目の板材と板目の板材の性質の違いを理解し、制作する製品の目的に合った板材を使用する必要があります。

反り防止の方法につきましては、下記ページを参考にしてください。

板材の木取り方法

このように板材の木口や表面の木目を見ることによって、丸太からどのように木取りされたものかが分かります。

柾目材と板目材の性質を理解し、木工に役立ててください。

私達が木取りをするケースというのは、板材からの木取りの場合です。

巾の広い板材や集成材から木取りをする場合、注意しておかなくてはいけない事がありますので、ご紹介します。

以前私は、集成材を販売していました。

既製品で巾、長さが900×1800mmや1000×2000mmなどの広い集成材の板からカットをお願いされることがよくありました。

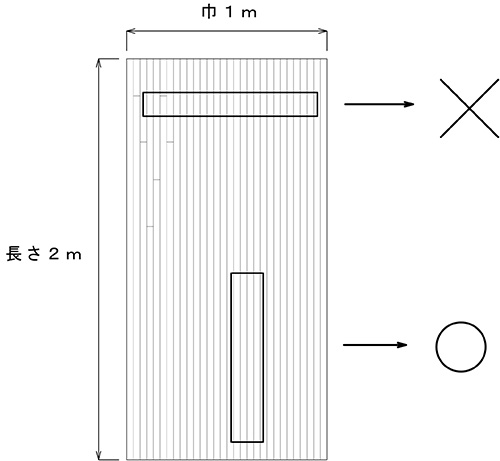

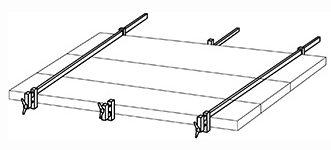

希望される木取りの方法に、下記の図の上のようなものがときどきありました。

上の図で、上のような木取りをしてはダメです。

下側に書いているように、木取りをする材料の長いほうが、元の板材の長さになるように木取りをしてください。

理由は次の項目の「木材の成長」を読んで頂ければ分かります。

「木材の成長」の中で、木の強度にかかわる「植物繊維」について説明しております。

板材の強度もこの植物繊維によって保たれています。

細長い板材を木取りする場合は、長さ方向が植物繊維の方向と平行になるようにしないと、強度が保たれません。

元の1m×2mの板材の植物繊維の方向は全て2mの長さ方向に流れています。

図の上のような木取りをしますと、簡単に折れてしまいますし、反りも生じやすくなります。

木材の成長

丸太は元々は山に生えている木材を伐採したものですが、木材は植物ですので、木材は動物と同じく細かな無数の細胞から構成されています。

この細胞の構成要素というのは、専門的に言いますといろいろありますが、大きく分けますと、植物繊維とそれ以外の物質とから成ります。

この植物繊維というのは、非常に丈夫にできており、大きな木が山に生えているのは、この植物繊維が支えているのです。

また草やイネ科の植物なども同じですね。

たとえば、稲やススキなどは、茎の直径は数mmしかありませんが、背丈は私達の背丈ほどあります。

この数mmしかない細い茎を支えているのは、上下につながっている植物繊維なのです。

植物繊維の1本1本は大変短いものですが、それが沢山集まって複雑に絡み合って伸びています。

私達がいつも使っている紙もそうですね。

紙は植物から繊維を取り出し、その繊維を複雑に絡ませることによって丈夫な紙が出来上がっています。

木材は繊維を上方向に伸ばしながら高く成長しますが、同時に横方向にも成長し、大きな直径の大木に成長していきます。

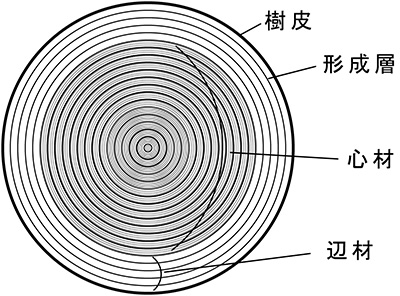

この成長を司っているのが、形成層と呼ばれる部分です。

この形成層が細胞分裂を行い、内部方向に木部(私たちが利用する木材)を作りながら、上、横へと成長していきます。

この形成層の細胞分裂は常に同じスピードではなく、季節によって成長の度合いが異なり、春から夏にかけては成長は早く、夏から冬にかけては遅くなります。

これによって作られる細胞の大きさが異なり、成長が早いと薄い色となり、遅いと濃い色になります。

これば私達がよく目にする年輪となって見えます。

形成層は木材の樹皮のすぐ内側にあり、細胞分裂しながら成長します。

生きているのはこの形成層と養分を蓄えている部分のみです。

この養分を蓄えている部分は数年から数十年すると死んでしまいます。

この死ぬときに、蓄えてあった成分をフェノールなどの別の成分に変化させます。

このとき当初白っぽかった部分が濃い色に変化しますが、これを「心材化」といいます。

心材化によって作られた丸太の中心の濃い部分が「心材」、周辺の白っぽい部分が「辺材」になります。

心材のことを赤身(あかみ)、辺材のことを白太(しらた)とも言います。

上の図は丸太を輪切りにして見たところを模式的に書いたものです。

一番外側にあるのが樹皮で、樹皮のすぐ内側の周囲に形成層があります。

中心部の色の濃い部分が心材となり周辺部の薄い部分が辺材となります。

樹木が山に生えている段階では当然樹木は生きていますが、細かく内部的に見てみると、色の濃い部分というのは実際には死んだ細胞からなっています。

生きているのは辺材の部分のみとなります。

心材化による化学成分の変化によって中心部の心材の部分は防腐効果を持つようになり、同時に硬く、丈夫な木部に変化します。

心材は死んではいますが、大きな大木を支えるための重要な役割を果たしています。

したがって、辺材の部分というのは水分も多く、防腐効果を持たないため、私達が利用している木材も、主に心材の部分を使っています。

ただ、辺材の部分もよく乾燥させて使うようにすれば問題はありません。

木材に含まれる水分については下記ページも参考にして下さい。

まとめ

木材は、植物という生物であり、成長過程で年輪を形成してきました。

そのため、木材の内部構造はある一定の規則性はあるものの、複雑で異方性に富んだ構造となっています。

木材を利用するにあたっては、このことをよく理解して使用することが大切です。

ただ現在ホームセンター等で販売されている木材については、よく乾燥された木材が置かれています。

また集成材や2×4材は人工的に乾燥された木材を使用して作られていますので、乾燥については、あまり気にする必要はありません。

まずは小さなものからでも木工DIYにチャレンジしてみましょう。

ホームセンターではなかなか希望する種類の木材が入手し難いということがありますが、インターネットではほぼ全ての種類の木材が見つかります。

下記に素晴らしい木工用木材を扱っているネットショップを集めてみましたので、チェックしてみて下さい。

コメント