はぎ板の作り方の中の、「本実はぎ(本ざねはぎ)」の方法について解説します。

「本実はぎ」は、板材の巾ハギの方法の中の一つです。

りょう(DIYアドバイザー)

「本実はぎ」の方法

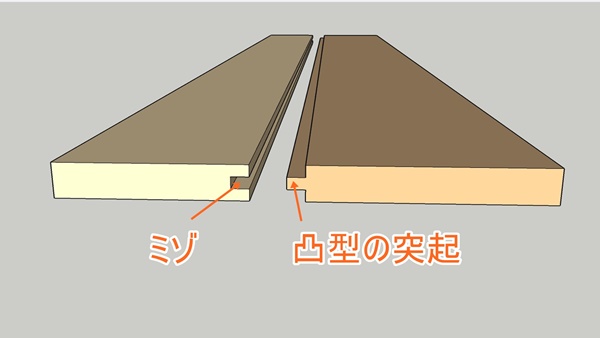

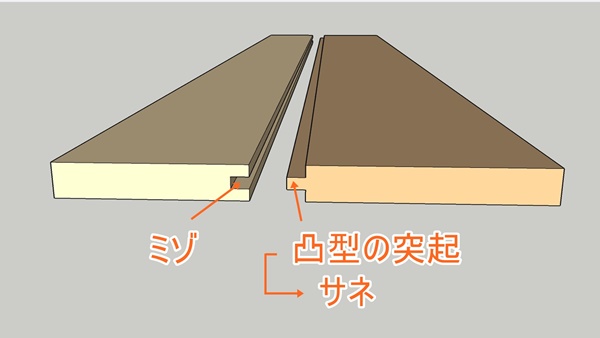

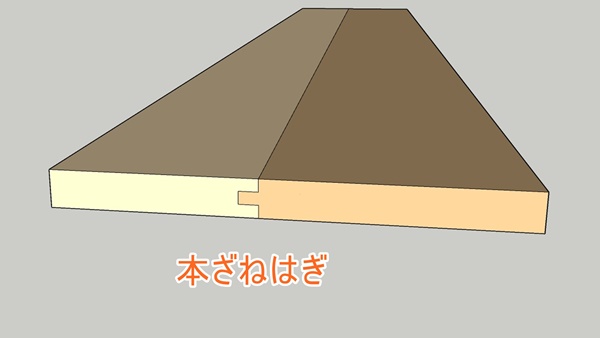

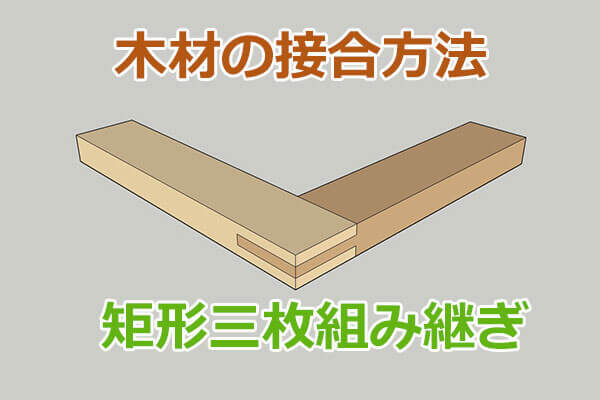

「本実はぎ」とは、片方の部材に凸型の突起を加工して、もう片方の部材にはミゾを掘り、これらを組み合わせて接合する方法です。

この場合の凸型に加工された突起の部分をサネといい、このような接合の仕方を「本ざねはぎ」といいます。

このようなサネを使った接合方法は、より強固な結合力を得ることが出来ます。

またサネの部分によって防水。気密も良くなります。

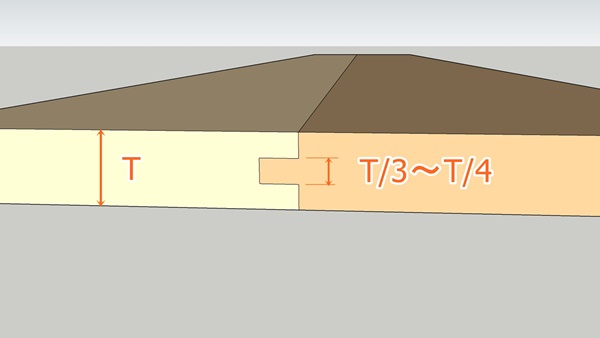

本ざねはぎの場合のサネの厚みは、板厚のおよそ1/3~1/4として貼り合わせるのが基本となります。

このように本ざねはぎは接合力が強いので、多くの巾ハギの方法として使われています。

和家具などの指物の接合方法としてもよく使われています。

またテーブルの天板などに使用される無垢板の幅はぎにもよく使われています。

「巾はぎ」とは

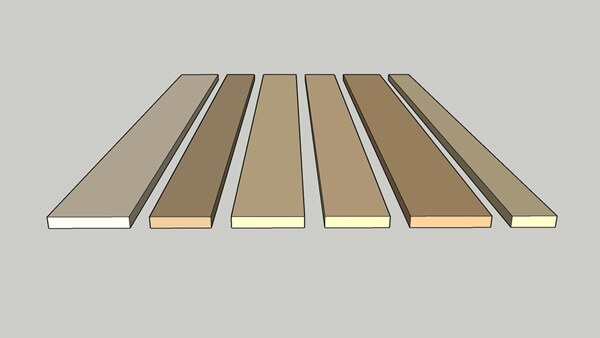

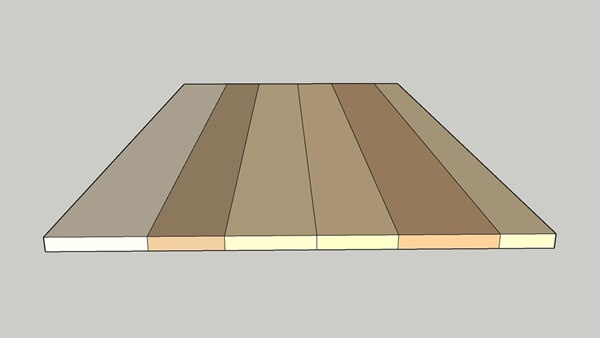

「巾はぎ」とは、狭い巾の板を数枚貼りあわせて、巾の広い板にする加工方法のことです。

板の側面(木端)と側面を削り、この板を数枚貼り合せ、巾の広い大きな1枚の板にする接合方法です。

きわ継ぎ、きわはぎ とも呼ばれています。

特に巾の広い板が必要なテーブルやカウンター等の天板を製作するのに使われる接合方法です。

その他の「巾はぎ」の方法

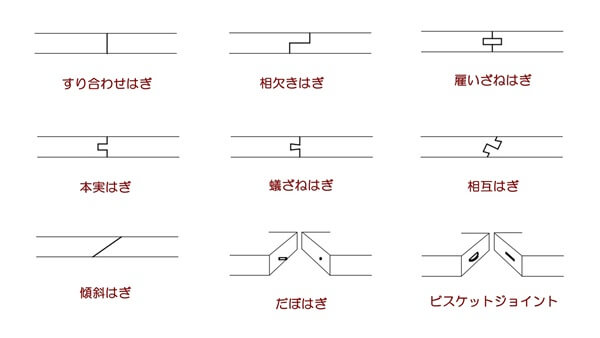

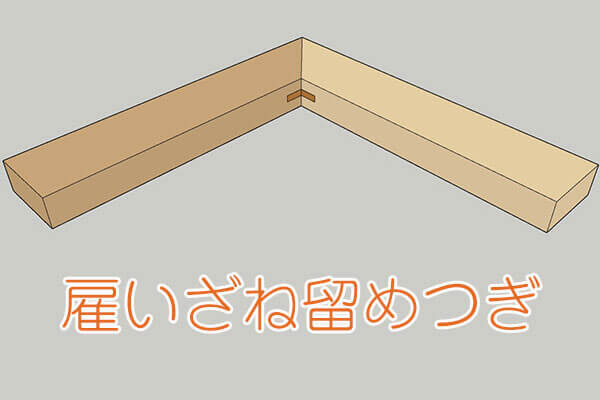

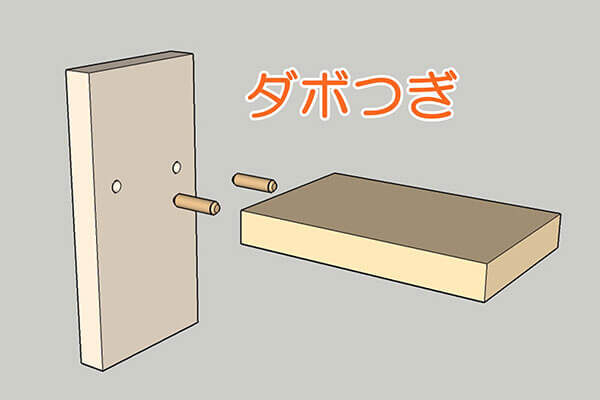

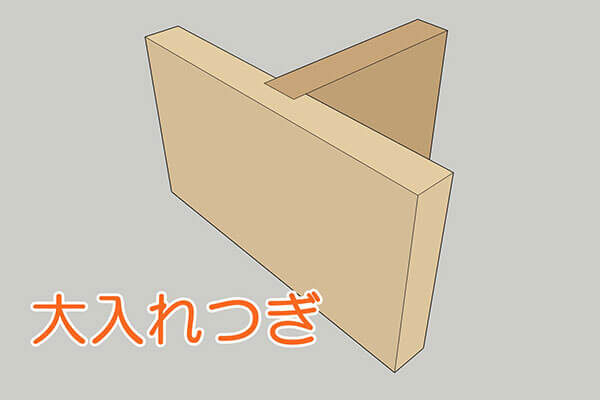

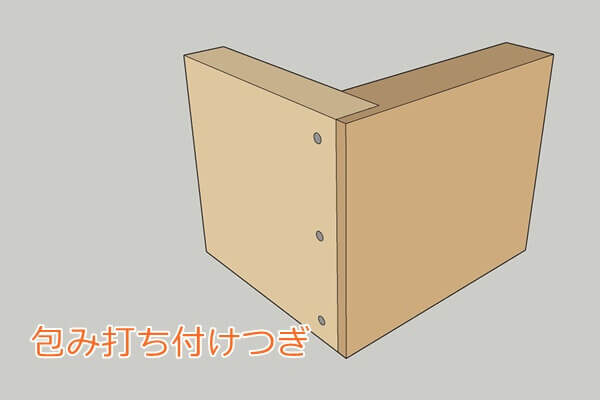

「本実はぎ」以外には、以下のような巾ハギの方法があります。

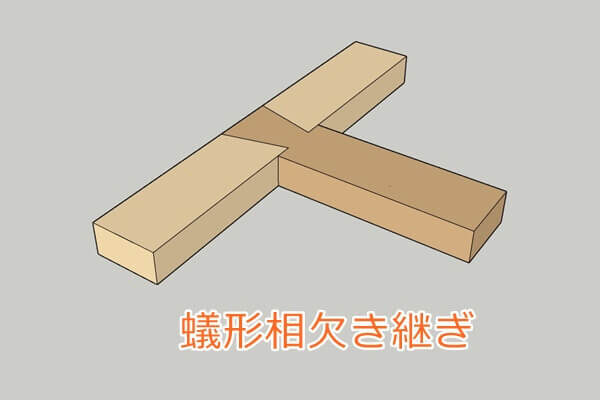

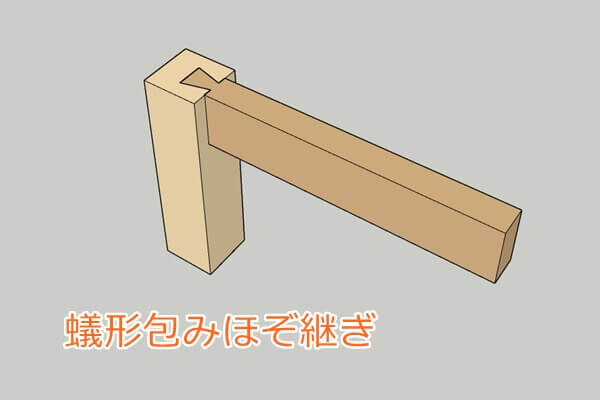

すり合わせはぎ、相欠きはぎ、雇いざねはぎ、本ざねはぎ、蟻ざねはぎ、相互はぎ、傾斜はぎ、だぼはぎ、ビスケットジョイントなどがあります。

これらは、貼り合わせ方法の一部で、この他にもいろいろな方法があります。

コメント