この記事では、木材の接合方法の中の「ダボつぎ」についてご紹介します。

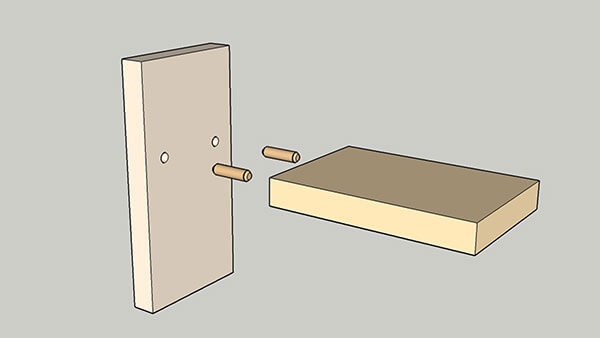

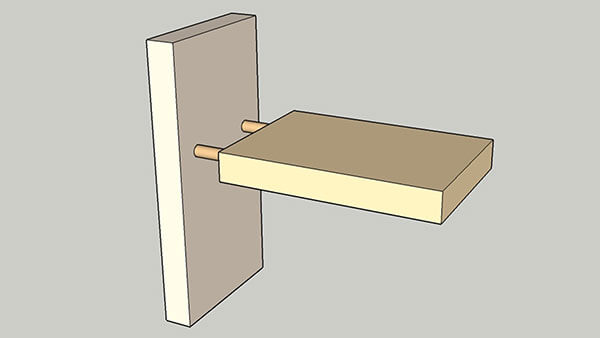

「ダボつぎ」は、接合する両方の材料の接合面に穴を開け、その穴に「ダボ」と呼ばれる圧縮して作られた丸棒を打ち込こんで、接合する方法です。

「ダボつぎ」の方法と穴の開け方の基本についてご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

棚作りの木工作業などで、棚板をダボで接合する場合は、接合箇所には通常2個以上のだぼ穴を開けます。

ダボ穴を開ける位置は正確に加工する必要があります。

穴の位置合わせが正確でないとダボがまっすぐ入りませんし、所定の強度を得ることもできません。

穴の位置合わせには、マーカーを使う方法もあります。

また専用の冶具を自作するのも良いでしょう。

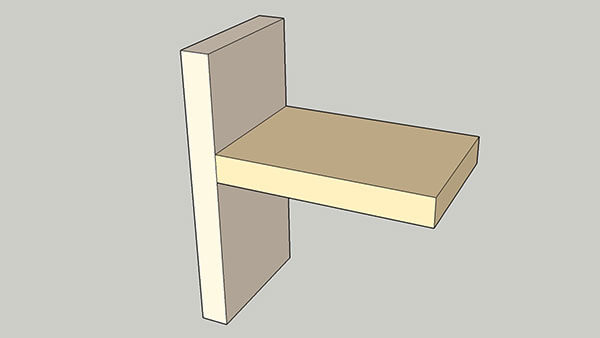

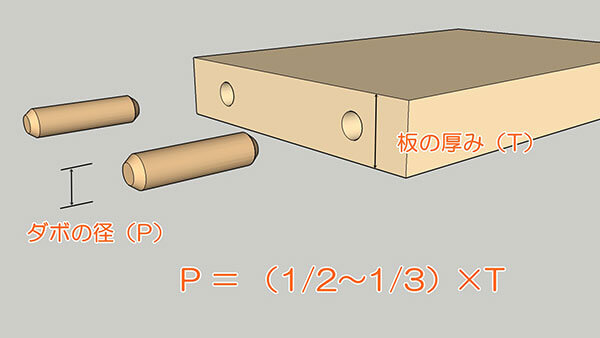

「ダボつぎ」の場合のダボの径、長さ、材料の厚みの関係は、およそ下図のようになるのが一般的と言われています。

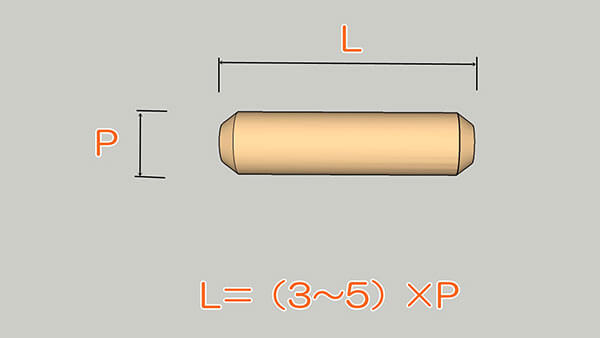

P =(1/2~1/3)×T 、 L =(3~5)×P

ダボの径は、板厚の1/2から1/3。

ダボの長さは、ダボの径の3倍から5倍となります。

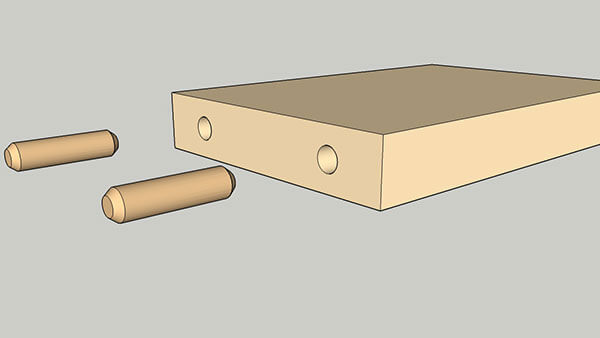

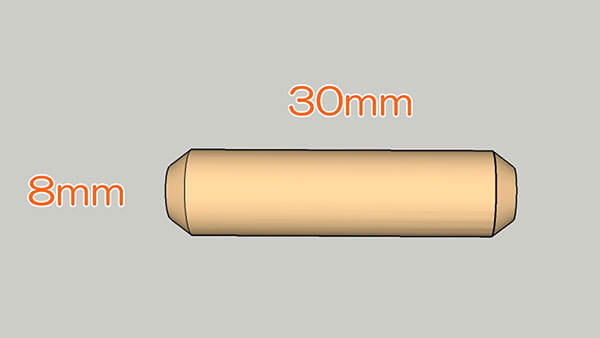

「ダボつぎ」に使用される「ダボ」は、一般的によく木工で使われているのは、直径が8mm前後、長さが30mm前後のものです。

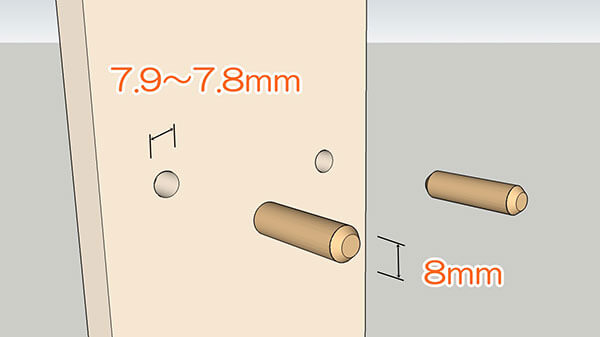

「ダボつぎ」の加工においては、仮に8mmの径の「ダボ」を使用する場合は、ダボ穴の径は7.9~7.8mmとします。

「ダボ」の径より若干小さくします。

このことによってお互いの材料の結合力が強くなります。

そのためダボ穴を開ける専用のキリが必要になります。

またダボにボンドなどの接着剤を付けることによって、ダボが接着剤の水分を吸収し、ダボが膨らみます。

このことによって、さらに結合力が強くなります。

なお、ダボに接着剤を付けることによってダボが膨らみますので、いったん接着剤を付けたら永くそのままにせず、すみやかに接合作業を行ってください。

あまり永くそのままにしてしまうと、ダボが入らなくなります。

またダボには表面に直線や、らせん状に圧縮ミゾが付けられており、接着剤のまわりが良くなるようにしてあります。

なお「ダボ」の材料としてはブナ材が多く使われています。

コメント