さしがねは、大工さんが建築現場や加工場などで昔から使ってきた日本独特の物差しで、直線、直角、曲線だけでなく、さまざまな使い方が出来てたいへん便利な道具です。

さしがねの使い方と構造を知っておくと、木工作業などでとても便利に使うことができます。

「さしがね」の便利な使い方と構造、角目、丸目についてご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

さしがねの使い方

寸法を計る

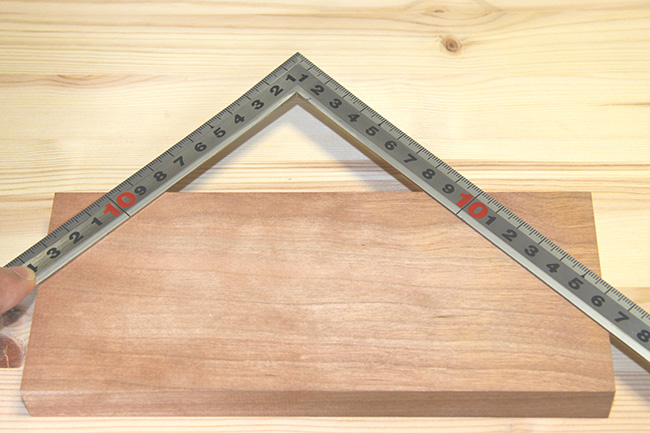

材料の寸法を計るときは、下記の写真のように、さしがねの表の寸法が通常の寸法になっていますので、さしがねの角を材料の端に合わせて計ります。

計る場合はさしがねが動かないように、両手を使ってしっかり押さえて計ることが大切です。

平行線を引く

さしがねの長手と妻手は正確に直角となっていますので、これを利用して材料の長さに対して垂直線の平行線を引くことが出来ます。

さしがねの長手を材料の長さ方向と合わせれば、妻手は材料に対して直角になります。

しかし、下記の写真のようにさしがねの長手部分を材料の上に置いて目測で合わせてはいけません。

この状態で線を引くと、線を引いている途中でさしがねが動いたりして、正確な垂直線が引けませんし、もともと垂直が正確でない可能性があります。

下記の写真のように、さしがねの長手部分を材料の側面に掛けるようにします。

手で押さえれば、さしがねの長手は材料の長さ方向と正確に一致しますので、妻手は材料に対して正確に直角となります。

平行線を引く場合は上記の写真のように、さしがねをずらしていけば、材料に直角な平行線を引くことが出来ます。

なお、線を引く場合はさしがねの外側を使います。

曲線を引く

さしがねは、しなやかさを持っていますので曲線を引くことが出来ます。

さしがねを曲げる場合は、上記の写真のようにさしがねの長手の部分を両手を使って曲げます。

自然な曲線になりますので、さしがねに添って曲線を引くことが出来ます。

ただこの場合は両手を使ってさしがねを曲げますので、線を引くのは誰かに手伝ってもらわないといけません。

一人で行う場合は材料に釘を打って、さしがねを固定します。

なお、さしがねの曲がり具合は、極端に曲がるものから、あまり曲がらないものまでいろいろあります。

あまり曲がらないものを極端に曲げると元に戻らなくなる場合がありますので気をつけてください。

45度の線を引く

さしがねの長手と妻手は正確に直角となっていますので、これを利用して材料に45度の線を引くことが出来ます。

上記の写真のように矩手(かねて)から長手と妻手の長さを同じにするようにさしがねを当てれば、簡単に45度の線を引くことが出来ます。

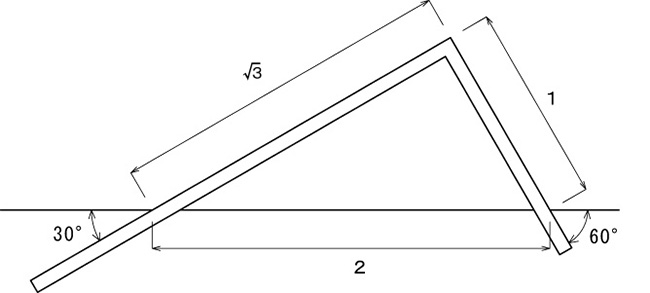

また下記の図のようにさしがねを当てれば、30度、60度の角度を引くことができます。

割り切れない長さを等分する

割り切れないものの長さを等分する場合に、さしがねの目盛りを使って等分します。

たとえば下記の写真の板の巾は81mmとなっていますが、4等分すると1mm以下の端数が出てしまい、定規では正確に位置を決めることが出来ません。

そこで、上記の写真の板の巾を4等分する場合は、材料の両端にちょうど4等分出来る目盛りを当て、中の目盛りで4等分します。

上記の写真の例では、材料の両端を0と12に合わせていますので、3、6、9 の位置がちょうど4等分の位置になります。

直角を調べる

さしがねの長手と妻手は正確に直角となっていますので、材料に当てることによって材料が直角か否かを検査することが出来ます。

深さを計る

全てのさしがねに付いているわけではありませんが、私がもっているさしがねには、裏の長手の端がちょうど0となって15cmまで通常の目盛りが付いています。

この目盛りを利用して穴などに差し込んで深さを計ることが出来ます。

上記の写真は私が作った木の筆立てですが、深さは約11cmとなっています。

丸目と角目の使い方

丸目

丸目はさしがねの裏の長手の内側に、矩手(かねて)を0として私のさしがねは100まで刻まれています。

単位はcmですが、通常の目盛りの直定規と比べるとかなり数値が異なっています。

通常の直定規の10cmの目盛りのところは、さしがねの丸目の目盛りでは、31.4cmとなっています。

数字に強い方ならお気づきと思いますが、通常の目盛りに円周率のパイ(3.14)を掛けた数字が丸目の目盛りとなっています。

したがって、10×3.14=31.4となっています。

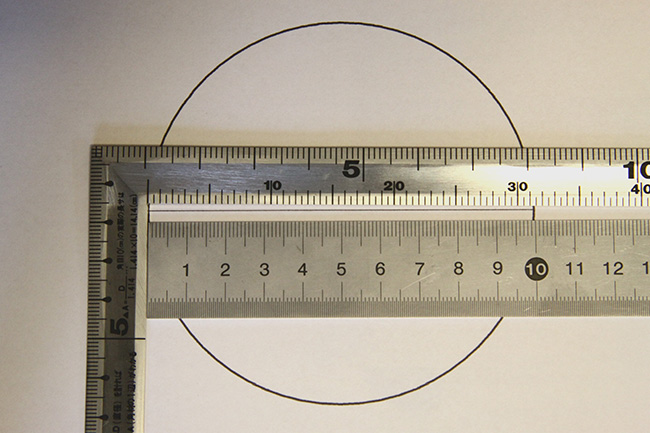

なぜこのような目盛りが刻まれているのかと言いますと、下記の写真を見てください。

上記の写真の円は、半径が5cm(直径は10cm)の円をJW-CADで正確に書いたものです。

円の直径(10cm)にさしがねの丸目を合わせると、31.4cmとなっています。

つまり、直径が10cmの円の円周の長さと一致します。(円周=2×半径×円周率)

円の直径を丸目で計れば、その目盛りの数値が円周の長さの寸法となります。

角目

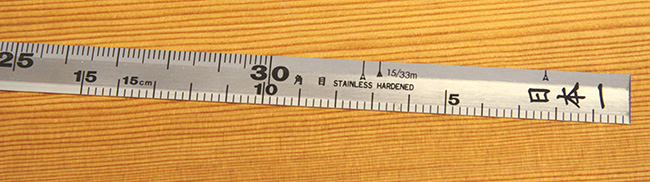

角目はさしがねの裏の長手の外側に、私の持っているさしがねでは0から30まで目盛りが刻まれています。

30の目盛りの右側に角目と書かれています。

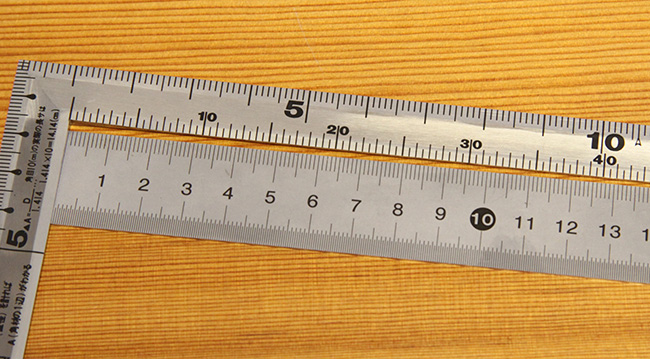

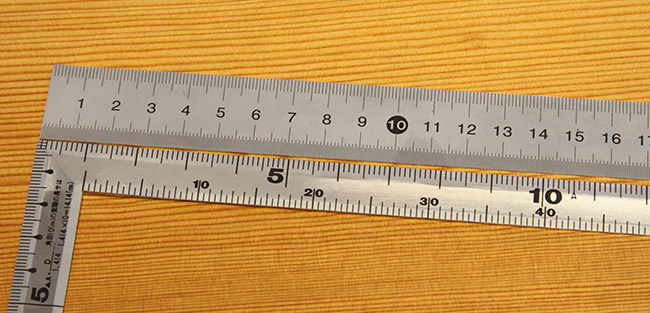

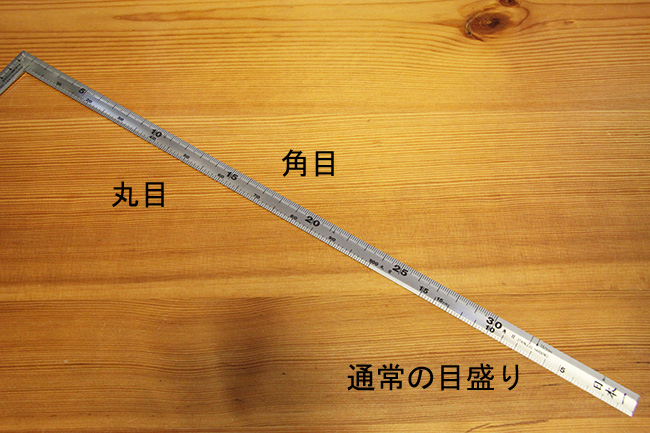

上記の写真は、さしがねの角目の目盛りの寸法と、その上に通常の定規を並べてみました。

さしがねの10の目盛りが、通常の定規の目盛りでは、約14.1となっています。

つまり、1:1.41の関係にありますが、すなわち 1:√2 の関係にあります。

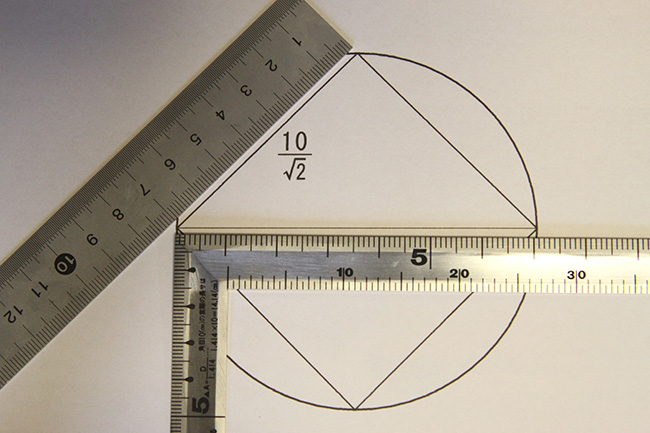

下記の写真を見てください。

上記の写真の円は丸目でご説明した円と同じ直径が10cmの円です。

直径が10cmの円に内接する正方形も書いています。

もうお分かりのように、内接する正方形の1辺と円の直径の関係は、1:√2 の関係になります。

直径が10cmの円に内接する正方形の1辺の長さは、10 ÷ √2=約7.07cm となります。

さしがねの角目の目盛りも 約7.07 になっています。

通常の定規で計った正方形の1辺の目盛りも約7.07になっています。

つまり、さしがねの角目で円の直径を計れば、内接する正方形の1辺の長さが分かります。

丸太の直径を計れば、どれくらいの大きさの柱が取れるか分かる。 というわけです。

さしがねの構造

さしがねはL字型になっており、長い方を長手(ながて)、短い方を妻手(つまて)、両方が交わった角を矩手(かねて)と言います。

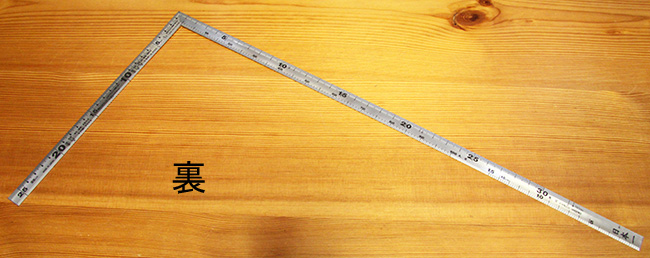

また、さしがねには表と裏があり、長手を手に持ち、妻手を右側にしたときに見える面が表となります。

逆に妻手を左側にしたときに見える面が裏となります。

長手の長さは妻手の長さの約2倍となっており、長手が50cmで妻手が25cm、長手が30cmで妻手が15cmの長さが計れるようになったものの2種類が一般的なさしがねの大きさとなります。

上記の写真のさしがねは、長手が50cm、妻手が25cmまで計れるものです。

さしがねの巾については、正確に15mmとなっています。

さしがねの目盛り

表の目盛り

さしがねの表には、通常の定規と同じ寸法が外側に刻まれています。

刻まれている目盛りは1mm単位で刻まれていますが、書かれている数字の単位はcmです。

下記の写真のように、長手は1から50までcm単位で書かれており、妻手は1から25までcm単位で書かれています。

上記のさしがねの長手は、外側の丁度角の部分(矩手)が0となり50cmまで目盛りが刻まれています。

妻手も長手と同様に矩手の0から25cmまで目盛りが刻まれています。

通常の寸法を計ったりする場合は、全て表の目盛りを使って計ります。

裏の目盛り

さしがねの裏ですが、少しややこしく、刻まれている目盛りの位置も、さしがねによって異なっています。

私の持っているさしがねでご説明したいと思います。

妻手の目盛りについては、表と同様に外側に0から25cmまで通常の目盛りが刻まれています。

裏の長手の目盛りについては、3種類の目盛りが刻まれています。

外側には左上の外側の角が0となり30まで目盛りが刻まれており、この目盛りを角目(かくめ)といいます。

両端を拡大したのが下の写真になります。

内側については、数字が見にくいですが、左上の内側の角を0として、100まで刻まれており、この目盛りを丸目(まるめ)といいます。

拡大したのが下の写真になります。

丸目については、妻手の内側に刻まれているさしがねもあります。

右下にはちょうど端を0として15cmまで通常の目盛りが刻まれています。

拡大したのが下の写真になります。

まとめ

さしがねは簡単な構造ですが、いろいろな使い方が出来ます。

通常の木工作業では、丸目、角目を使うことはありませんので、木工初心者の方は、表も裏も通常の目盛りが刻まれているさしがねの方が、間違いがなくて良いかもしれません。

さしがねは、古くから使われている大工道具の一つですが、その他にも便利な大工道具があります。

大工道具や木工作業に使われる道具・工具類を下記のページにまとめてみましたので、こちらもチェックしてみて下さい。

木工用ノミの使い方はこちら

木材の基本的な接合方法はこちら

木工用木材、集成材はこちらから

コメント

コメント一覧 (2件)

大変勉強になりました

オオグリ 様

コメントを頂きまして有難うございます。

さしがねを使われるときは、ぜひご参考にしてください。