電動工具は、作業内容とそれぞれの能力に合ったものを選ぶ必要があります。

作業内容に合わない電動工具を使用すると作業能率が落ちたり、場合によっては危険をともなう場合もあります。

電動工具の種類と選び方についてのポイントをご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

電動工具の種類と選び方

電動工具は細かな微調整はできないものが多いので、選ぶ際にはあらかじめ作業に合ったものを選ぶ必要があります。

電動工具の種類と選び方のポイントについてご紹介します。

作業内容に合った機能

電動工具は、それぞれ特有の機能を持っています。

したがって電動工具を選ぶ際は、作業内容に合った電動工具を選ぶ必要があります。

基本的な木工作業には、「カットする」「穴を開ける」「接合する」「削る「仕上げる」などがありますので、それぞれの加工内容に合った適切な電動工具を選ぶ必要があります。

それぞれの作業内容に対する電動工具の種類と選び方は次のようになります。

カットする電動工具の種類と選び方

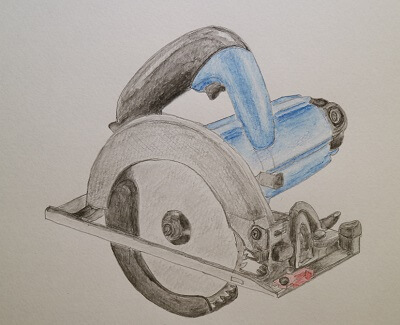

① 丸ノコ

丸ノコは、代表的な電動工具のひとつであると同時に、木工作業の基本であるカットするために最もよく使われている電動工具です。

丸ノコは曲線カットは出来ず、直線カット専用の電動工具になります。

丸ノコは直線カットしか出来ませんが、切断能力が非常に高く、長さをカットしたり板の幅をカットしたりするのに最も適した電動工具です。

カットした面もきれいに切断することができます。

丸ノコは、円盤状のノコ刃を高速回転させて材料を切断します。

ノコ刃を交換することによって、木材、合板、プラスチック、金属板、レンガ、ブロック、石材などもカットすることが出来ます。

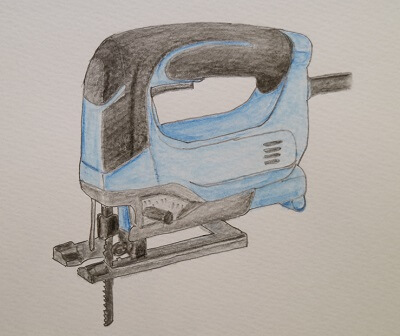

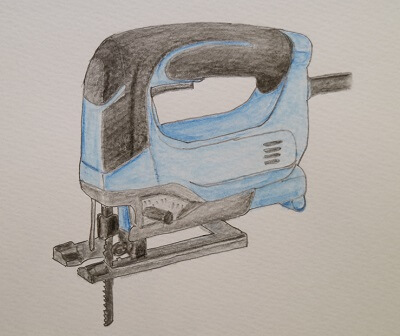

② ジグソー

丸ノコに次いでカットによく使われるのがジグソーと呼ばれる電動工具です。

ジグソーは、モーターの回転運動をカムと呼ばれる装置によって上下運動に変え、上下に往復する比較的幅の狭い刃でカットする電動工具です。

ジグソーは、丸ノコに比べるとモーターが小さく切断能力は劣りますが、その分軽く音も静かになります。

ジグソーは直線カットも出来ますが、どちらかというと曲線カットに向いています。

ジグソーも刃(ブレード)を交換することによって、木材、アルミ、真鍮、鉄板、皮革、ゴムなどをカットすることが出来ます。

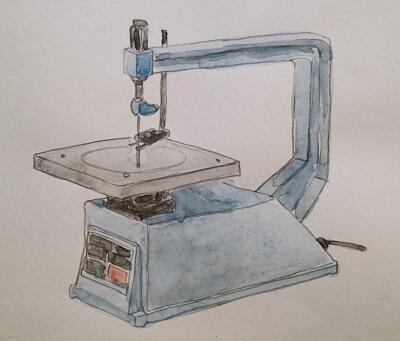

③ 糸ノコ盤

丸ノコ、ジグソーは手に持って、材料は固定して使用しますが、糸ノコ盤は据え置き型で、材料を持って使用します。

糸ノコ盤はジグソーと同じく、刃(ブレード)を上下運動させてカットしますが、ジグソーのブレードよりさらに幅が細くなっており、細かな曲線カットや板材の切り抜きを得意としています。

しかしブレードが大変細いのであまり厚みのある材料のカットは出来ません。

また糸ノコ盤のブレードにも木材用、金属用、プラスチック用などがあります。

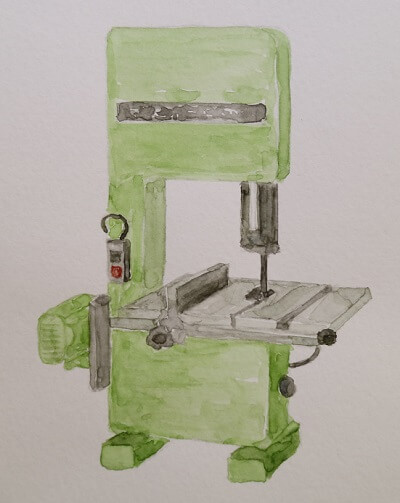

④ バンドソー

バンドソーは帯ノコ盤とも呼ばれていますが、比較的幅の広いエンドレスの帯状のブレードを一方向に高速で回転させながらカットする据え置き型の電動工具です。

モーターの力は強いので、比較的厚い材料の切断も可能です。

大きな板材からの木取りを行う場合などに大変便利な電動工具です。

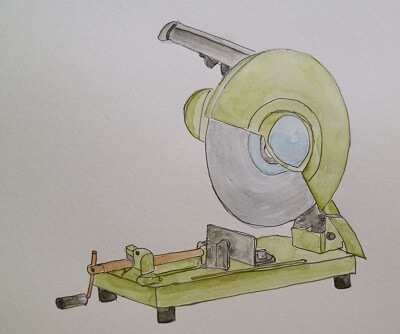

⑤ 切断機

切断機は、鉄鋼材専用の切断機となります。

定盤に取り付けられたバイスで材料を固定して、モーターによって高速に回転する円盤状の砥石をハンドルを使って押し下げて材料を切断します。

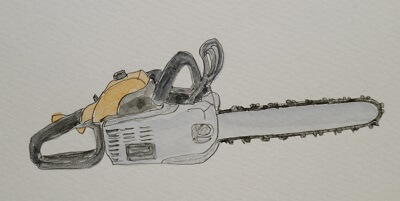

⑥ チェーンソー

チェーンソーは、チェーン刃と呼ばれるつながった刃を高速で回転させて、大きな丸太などを切断する工具です。

チェーンソーにはエンジン式と電気式があります。

エンジン式は大きな音が発生しますが、電気式は大きな音は発生せず静かです。

チェーンソーは細かなカットには向いておらず、荒切りが主となり、立木、丸太、太い枝などの切断や荒加工に使われます。

穴を開ける電動工具の種類と選び方

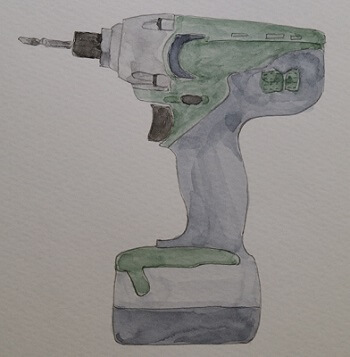

① ドライバードリル

ドライバードリルは、丸ノコとともに最もよく使われる電動工具の一つです。

ドライバードリルは、ネジを絞めるドライバー機能と穴を開けるドリル機能を持っており、使用用途の広い電動工具です。

機能の一つが穴を開けることですが、ドリルビットと呼ばれる各種の先端工具を交換することによって、多様な穴を開けることが出来ます。

また研磨用の先端工具で材料の仕上げをしたり、面取りカッターで角の面取り加工を行なうことも可能です。

② トリマー

トリマーの本来の機能は面取り加工ですが、ドライバードリルでは開けられないような大きな穴の場合はトリマーが役に立ちます。

またトリマーの場合は円形の穴だけではなく、いろいろな形の穴も開けられます。

③ ジグソー

トリマーと同様に、板などに比較的大きな穴を開ける場合に使用されるのがジグソーです。

穴の種類は円形以外にも各種の直線や曲線の穴あけが可能です。

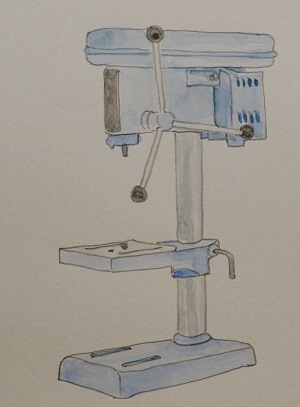

④ ボール盤

ボール盤は据え置き型の電動工具で、定盤と上部のドリルビットを取り付けたモーターで構成されています。

穴を開けるときは定盤に材料を固定し、ドリルビットを取り付けたモーターをハンドルを回して下げることによって、材料に穴をあけます。

材料に対して正確な角度で穴を開ける必要がある場合や、同じ作業を大量に行う場合に大変役に立つ電動工具です。

接合する電動工具の種類と選び方

① ドライバードリル

ドライバードリルのもう一つの機能が、木ネジを締めるドライバー機能です。

木工での組み立て作業は、以前はクギとカナヅチでしたが、現在はより接合力の強い木ネジを使用するケースが多くなっています。

木ネジを締めるのに、なくてはならないのがドライバー機能です。

手工具のドライバーでは力と作業時間が必要でしたが、ドライバードリルを使えば瞬時に作業を完了させてくれます。

木工作業にはなくてはならない電動工具の一つです。

② インパクトドライバー

ドライバードリルのドライバー機能をパワーアップしたのがインパクトドライバーです。

インパクトドライバーは、内蔵されたハンマー機能で回転軸に衝撃を与えて、より強力に木ネジを締めることが出来るようになっています。

この機能により木ネジを回す力は通常のドライバードリルの5倍ほどになります。

長い木ネジを強い力で締める必要がある場合に威力を発揮します。

削る電動工具の種類と選び方

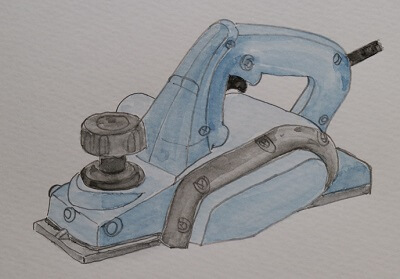

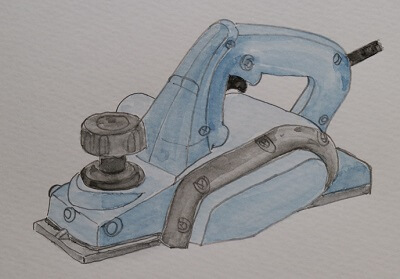

① 電気カンナ

電気カンナは、高速回転するカンナ刃によって木を削る電動工具です。

仕上がりの程度は手工具のカンナほどではありませんが、切削能力に優れており、板の粗削りや厚みを大きく削るのに最適の電動工具です。

電気カンナには、普通タイプ、変速タイプ、曲面タイプの3種類があります。

普通タイプは回転速度が一定で、作動中に大きな音が出るのが欠点ですが、回転速度が変えられて音を低く抑えられるのが変速タイプです。

曲面タイプは、曲面が削られるようになっている電気カンナです。

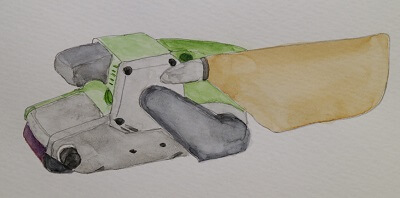

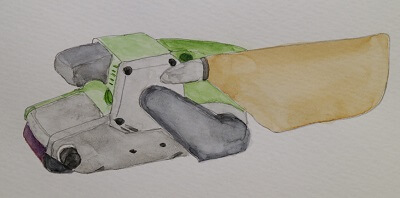

② ベルトサンダー

ベルトサンダーは、本来は材料を仕上げるための研磨用として使用しますが、サンダーの中でも切削能力に優れています。

布製のサンディングベルトを使用しますが、砥粒を粗くすることによって木材の粗削りや厚み落としとして使用できます。

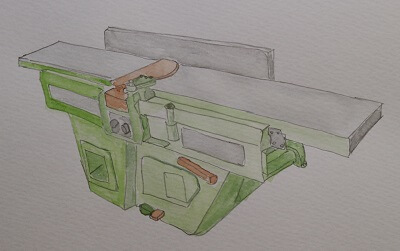

③ 手押しカンナ盤

一般的に板材などの厚みや巾のサイズを正確な寸法に仕上げる場合は、据え置きタイプの手押しカンナ盤と次に紹介する自動カンナ盤を使用します。

板材は、正確には平面にはなっていないので、厚みや巾のサイズを正確な寸法に仕上げる場合は、まず最初に基準となる直角2面を仕上げて正確な平面を作ります。

そのために使用するのが手押しカンナ盤です。

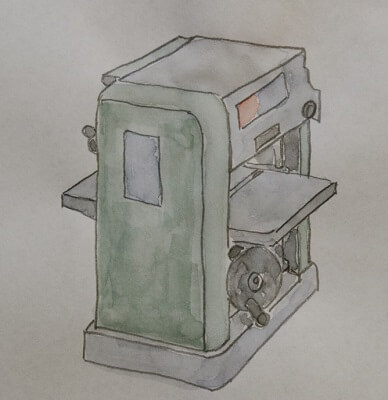

④ 自動カンナ盤

手押しカンナ盤で、基準となる正確な平面の直角2面ができたら、こんどは自動カンナ盤で削って、正確に厚みと幅を削りだします。

手押しカンナ盤と自動カンナ盤は限界はありますが、ある程度の幅の広い板を一度で削ることが出来ますので、

きれいな平面を作り出すことが出来ます。

木工家の方にとっては憧れの電動工具でもあります。

面取りをする電動工具の種類と選び方

① トリマー

トリマーは、板や角材の角の面取り加工や溝堀加工を行うときに便利な電動工具です。

トリマーの下部に付いているコレットチャックに取り付けられた、ビットと呼ばれる特殊な刃物を高速回転して木材を削り取っていきます。

トリマーは、板材の角にギンナン面、サジ面、ボーズ面などの飾りの面を付けたり、正確な深さの溝を掘ったりするのに大変便利な電動工具です。

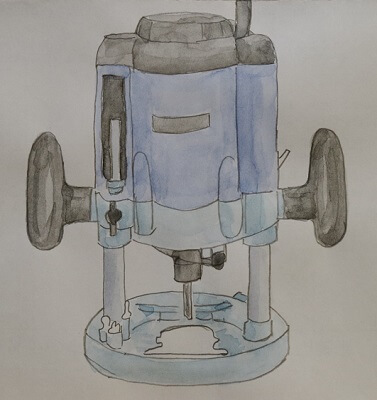

② ルーター

ルーターはトリマーと同じく、面取り加工や溝掘り加工などを行なう電動工具ですが、トリマーよりパワーが強力でサイズも大きくなります。

DIYでの家具製作などではトリマーがあれば十分で、ルーターを使う機会はあまりありません。

しかし木造建築の柱などのホゾ、ミゾ加工や階段材の溝加工などには、威力を発揮してくれます。

仕上げに使う電動工具の種類と選び方

① オービタルサンダー

木工作品の仕上げに最もよく使われるのが、オービタルサンダーと呼ばれる電動工具です。

オービタルサンダーは、サンドペーパーを取り付けているゴム製のパッドが楕円運動をして、板の表面を研磨して仕上げるものです。

オービタルサンダーは、塗装前の生地仕上げなどに適しており、仕上げ用として最もよく使われています。

サンダーには幾つか種類がありますが、その中で、一番きれいに仕上げることが出来ます。

② ベルトサンダー

サンダーの中で、切削能力が一番高いのがベルトサンダーで、仕上がりもきれいです。

ベルトサンダーは、ベルト状の布製のサンディングベルトを同一方向に回転させながら研磨していきます。

③ 電気カンナ

電気カンナは、板の粗削りや厚み落としに向いた電動工具です。

切削深さを浅くして動かす速度を遅くすることによって、仕上げ用としても使うことが出来ます。

作業量に合った規格、能力

電動工具にはそれぞれ、規格、能力に違いがありますので、作業量に合った規格、能力のものを選ぶ必要があります。

能力以上の使い方をしますと電動工具に無理な負荷がかかります。

逆に作業量以上の大きな能力のものを使いますと危険が伴う場合がありますので、注意が必要です。

軽作業と重作業

電動工具には軽作業用のものと重作業用のものがあります。

どちらの作業になるのかを見極めて選ぶ必要があります。

DIY用とプロ用

電動工具には一般の私たちが使う趣味としてのDIY用とプロの方が使うものがあります。

当然プロ仕様の電動工具のほうが高機能、高出力、高精度、高耐久ですので、価格も高価になりますが、これは当然ながら作業内容の質、頻度等によります。

ただ最近のDIY用の電動工具も優れた機能、パワーを持っているものもありますので、DIY用で十分と思います。

コード式と充電式

昔の電動工具はコード式でしたが、最近はコードがなく充電式の電池で動く電動工具が多くなってきました。

決まった作業場などの所で行う木工作業で100Vの電源が取れるところであれば、コード式のほうがパワーもあり電池切れも気にする必要がないので良いかなと思います。

ただ同じ場所でも移動が頻繁であったり、電源が取れない屋外の場合は充電式は大変便利です。

コード式の電動工具を使用する場合に気をつけないといけないことがあります。

コードは結構太くて丈夫に出来ていますが、作業中にコードが刃物に触れないように注意する必要があります。

また多くの電動工具を使用しているとコードが床に散乱しますので、つまづかないように整理整頓が必要です。

素材に合った刃物

電動工具本体もそうですが、本体に取り付ける刃物については、加工する素材によって使い分けされています。

素材に合ったものを選ぶ必要があります。

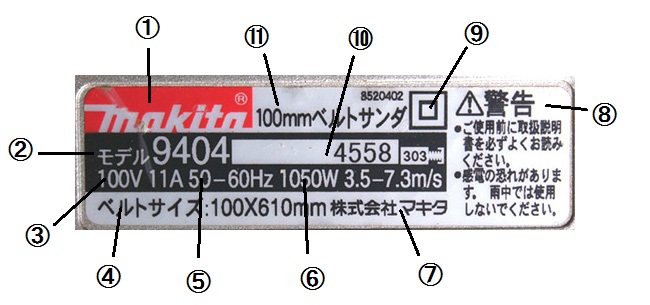

銘板(ネームプレート)

電動工具には銘板(ネームプレート)というものが付いています。

メーカーによって表示方法は違いますが、記載されている内容はほぼ同じになっています。

電動工具を選ぶ基準となりますので購入の際は見ておいてください。

リョービのオービタルサンダー

シンダイワのドライバードリル

マキタのベルトサンダの銘板

① メーカーのブランド名(Makita)

② モデル名(モデル9404)

③ 定格電圧(100V)

④ 規格、サイズ(ベルトサイズ:100×610mm)

⑤ 定格周波数(50-60Hz)

機械が使用できる周波数ですが、両方記載がある場合はどちらの周波数帯でも使用可能。

⑥ 定格消費電力(1050W)

⑦ メーカー名(株式会社マキタ)

⑧ 使用上の注意事項(警告)

⑨ 二重絶縁構造承認マーク(二重四角のマーク)

絶縁構造にはシングル絶縁とダブル絶縁があり、上記は二重四角(ダブル絶縁)となりアースは必要ありません。

シングル絶縁の場合はアースが必要になります。

⑩ メーカーの製造番号(4558)

⑪ 名称(100mmベルトサンダ)

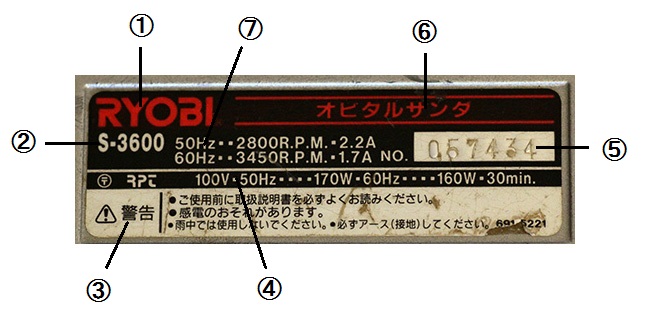

リョービのオビタルサンダの銘板

① メーカーブランド名(RYOBI)

② モデル名(S-3600)

③ 使用上の注意事項(警告)アースが必要

④ 周波数帯ごとの定格消費電力(50Hz…170W 、 60Hz…160W)

⑤ メーカーの製造番号(057434)

⑥ 名称(オビタルサンダ)

⑦ 周波数帯ごとの回転数(50Hz..2800R.P.M 、 60Hz..3450R.P.M)

まとめ

電動工具は、私たちのDIYの作業を非常に効率化してくれる素晴らしい工具です。

使用するにあたっては、作業内容とそれぞれの能力に合ったものを選ぶ必要があります。

なお、上記のオービタルサンダー、ドライバードリル、及び銘板につきましては、弊社で古くから使用しているものからご紹介をしており、かなり旧式のものとなっております。

銘板の表示等につきましても現在の最新のものを確認してください。

木工作業においては、電動工具の他に大工道具、作業工具、測定工具、切削工具が必要になってきます。

これらの工具、道具類について下記ページにまとめてみましたので道具選びの参考にしてみてください。

丸ノコの特徴と使い方はこちら

電気カンナの使い方はこちら

コメント