丸ノコの使い方と刃の交換方法についてご紹介します。

また丸ノコの刃を取り付ける際の刃の向きが決まってます。

取り付ける刃の向きを間違えると材料をカットすることはできません。

りょう(DIYアドバイザー)

丸ノコの使い方

ノコ刃の調整

ノコ刃の調整は、

①ノコ刃の出具合い。

②ノコ刃の角度の調整。

上記の2つです。

作業に入る前に、電源コードがコンセントから抜かれていることをまず確認してください。

今後についても、メンテナンス作業などを行う場合は、まず最初に電源コードをコンセントから抜いて行うようにしてください。

①ノコ刃の出具合い

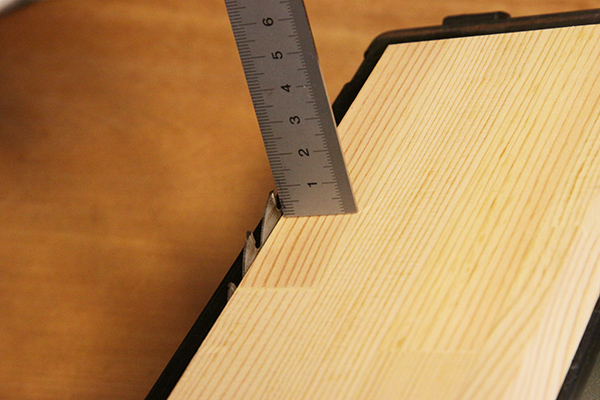

ノコ刃の出具合いは、材料をカットするとき、材料からどれくらい刃先が出ているかを調整します。

実際にカットする材料をベースに当ててみて刃先の出を調整します。

板の下からノコ刃の刃先が5mm~10mmくらい出るように刃先の出を調整します。

調整はブレードケースに付いている調節ネジを緩めて、ベースを上下に動かして調節します。

板の下からあまり多く刃先を出しますと、切り口がきたなくなります。

また板とノコ刃の接する面も大きくなり、キックバックが起こりやすくなります。

②ノコ刃の角度の調整

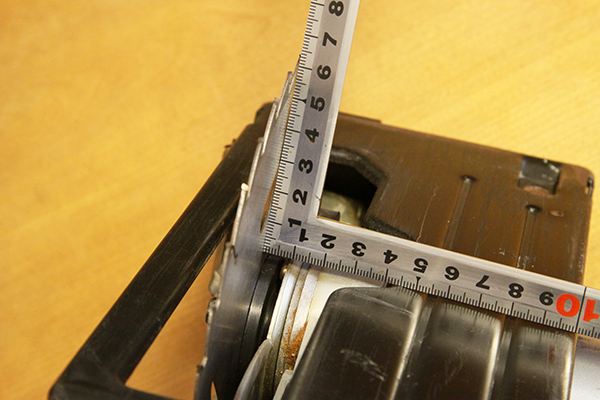

角度を付けてカットする場合を除いて、通常のカットの場合は、ノコ刃はベースに対して直角になるように調整してください。

サシガネ、又はスコヤを使って直角を確認します。

直角になっていない場合は、角度調節ネジを緩めて調整します。

ノコ刃の調整が終わりましたら、再度ブレードを取り付けているボルトがしっかり締められており、ガタツキがないか確認をしましょう。

キックバックを起さない材料の置き方

丸ノコは電動工具の中で一番危険度の高い工具と言われています。

その理由は、キックバックを起こしやすい工具だからです。

キックバックとは、切断中に何らかの理由でノコ刃に大きな抵抗がかかり、反動で丸ノコ本体が押し戻される現象です。

丸ノコは、持っている人の方に押し戻されますので、キックバックが大きいと、身体に触れて思わぬ大怪我をする場合があります。

キックバックを防ぐには、まず第一に材料の固定方法にあります。

材料の固定方法については、ノコギリの種類と使い方の「台の設置方法」にも書いています。

切り進んでいった場合に、材料がノコ刃を締め付けることがないように設置する必要があります。

まず、避けなくてはいけないのが下記の設置方法です。

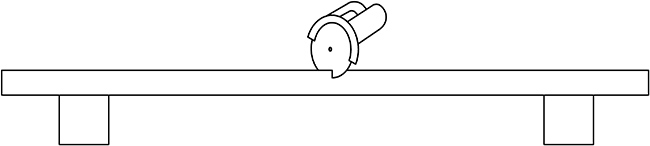

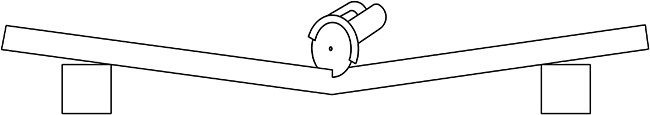

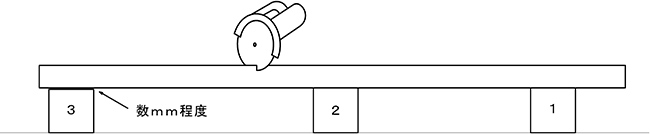

たとえば上記の様な長い板をカットする場合に、何かしらの台に載せてカットしますが、

カットする位置の両側に台を設置してカットしてはいけません。

上記のように設置しますと、下記の図のように、切り進んでいくと材料がV字型に折れてノコ刃を締め付けてしまいます。

実は、この状態が一番キックバックを起こしやすい状況となります。

丸ノコのノコ刃は、側面をノコ刃側から見た場合、左回転しています。

つまり、左回転しているノコ刃に大きな抵抗がかかりますと、丸ノコ本体には人の方に押し戻そうとする力がかかります。

丸ノコのモーターには強力なモーターが付いていますので、特に材料が大きくて重たい場合などは、反動で丸ノコが人の身体に触れる危険性があり、大きな怪我の原因になります。

これを避けるためには、材料がノコ刃を締め付けないような台の設置方法を行う必要があります。

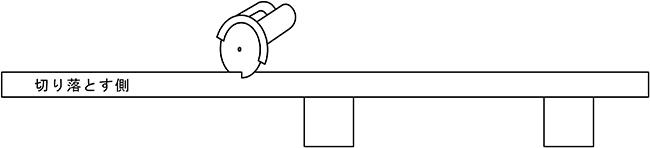

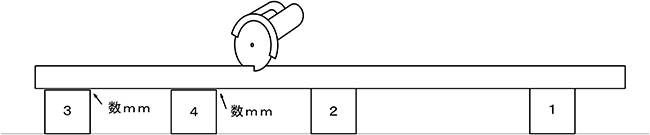

それは、以下のような台の設置方法となります。

カットする場合は、上記の図のように、切り落とす側の板をフリーの状態にするのが原則となります。

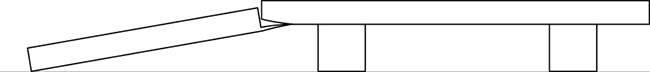

そうしますと、下の図のように切り進んでいくうちに切り落とす側の板の左端は下がっていきますので、丸ノコのノコ刃を締め付けることはありません。

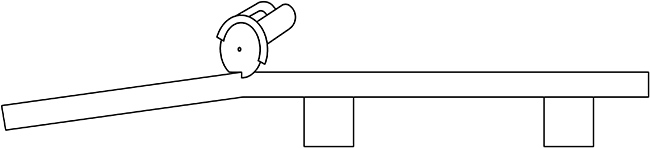

ただしここで気をつけないといけない事があります。

このまま切り進んでいきますと、特に設置した台の高さが高い場合や、切り落とす板の重さが重い場合ですが、

下の図のように完全に切り落とす前に、カット部分の切り残す側の下の部分が、下の図のように裂けてしまう場合があります。

こうなってしまいますと、せっかくの切り残す側の板が裂けてしまい、使えなくなってしまいます。

上記のように裂けることを防ぐには、下記の図のように、完全にフリーにするのではなく、切り落とす側の下にも台を設置することをオススメします。

切り落とす側に設置する台は、3の1ヵ所でも良いですが、おすすめは4も加えて、2箇所設置する方法です。

どちらの場合も、ポイントは上記の図に書いているように、1と2の台よりも

数mm(2~3mm)低い台を使用し、材料との間にすき間を作ることです。

こうすることによって、材料がノコ刃を締め付けることはなく、なお且つ切り落とした材料を安定して受け止めることが出来ます。

台の設置方法ともう一つ重要なことがあります。

それは、カットする時に材料が動かないように、しっかりと材料を固定することです。

カットしている最中に材料が動きますと、ノコ刃と材料が接触する抵抗が大きくなり、キックバックを起こします。

作業台の上でカット作業を行う場合は、クランプ等を使用して、台(1と2)と材料と作業台をしっかり固定してください。

固定する箇所は1箇所ではなく、2箇所以上を固定するようにしてください。

切り進める速さ

準備が出来ましたらスイッチを入れてノコ刃を回転させますが、スイッチを入れるとすぐに最高速まで回転しますので、この状態になってから材料に刃先を当てて切り始めます。

間違っても、最初に材料にノコ刃の刃先を当てた状態でスイッチを入れてはいけません。

刃先を当てた状態でスイッチ入れると、確実にキックバックを起こします。

切り始めたら、あとは切り終わるまでゆっくりと切り進めてください。あわててはいけません。

とにかくゆっくり切り進めることが大切です。

また木材には、見えないところに節がある場合があります。

節は硬いので、早く進めるとキックバックを起こす場合もありますので、なおさらゆっくり押し進める必要があります。

真っ直ぐに切る

丸ノコは曲線カットは出来ませんので、基本真っ直ぐ切ります。

真っ直ぐに切るのはいがいと難しく、特に合板などを長い距離を切る場合は、なかなかキレイに真っ直ぐには切れません。

その場合は、材料に墨線を引き、墨線に沿って切るようにするとキレイに切れます。

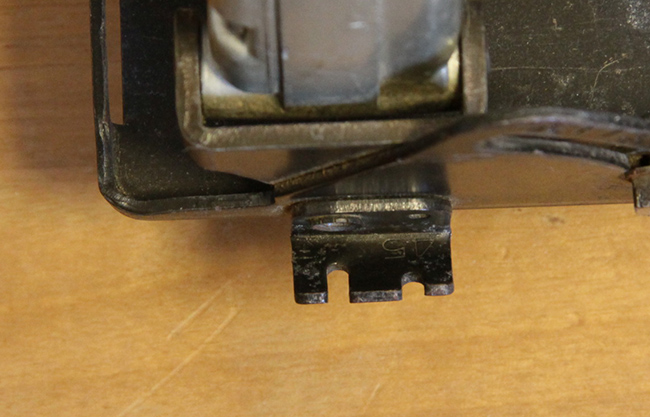

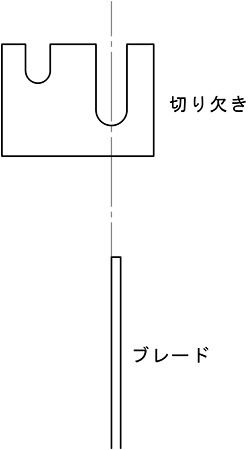

そのときに利用するのが丸ノコの先っちょについている切り欠き(ガイド)です。

私の持っている丸ノコはかなり旧式ですので、最近のものは、形や合わせ方は変わっているかもしれません。

丸ノコの先端に上記の写真のような2つの切り欠き(ミゾ)の付いたガイドが取り付けられています。

丸ノコは、カットするとき刃先が見えませんので、上記のガイドに墨線を合わせてカットします。

その場合に、ノコ刃とガイドとの位置関係を正確に把握しておく必要があります。

私の丸ノコの場合は下記の図のようになっています。

上の図は、丸ノコを実際に手に持った時の丸ノコを上から見た図ですが、ブレード(ノコ刃)の左側面がガイドの右側の大きい切り欠きの中心になっています。

全ての丸ノコが上記のようになっているかどうかは分かりませんので、お持ちの丸ノコを確認してください。

ノコ刃に定規を当てると分かりますが、合板などを使って試し切りをして、正確に把握しておいた方が良いでしょう。

切り過ぎて必要な長さが足らなくならないように、墨線を残すように切るのがコツです。

なおガイドの切り欠きの内、左側の小さい方は、丸ノコを45°に傾斜させてカットする場合に使用します。

また、真っ直ぐな定規を作り、材料にしっかり固定して、定規に添わせて丸ノコを押し進めるようにカットすれば、なお一層きれいに真っ直ぐにカットすることが出来ます。

その他の注意点

重複する内容もありますが、安全に使用するために以下のことに留意してください。

1、コードのプラグをコンセントに差し込んだら絶対にノコ刃には触らない。

2、休憩時、終了時はまず先にプラグをコンセントから抜く。

3、ノコ刃の交換、調整時も必ずコンセントから抜いて作業を行う。

4、切れ味の悪くなったノコ刃は使用しない。

5、コンセントに差し込んだまま持ち歩かない。

6、足元を常に整理整頓し、つまづいたり、転んだりすることがないようにしておく。

ノコ刃(ブレード)の種類

ノコ刃(ブレード)には、切る材料によって木工用、金属用、石材用、プラスティック用などがあります。

種々のブレードがありますので、カットする材料によって適切なノコ刃を選択してください。

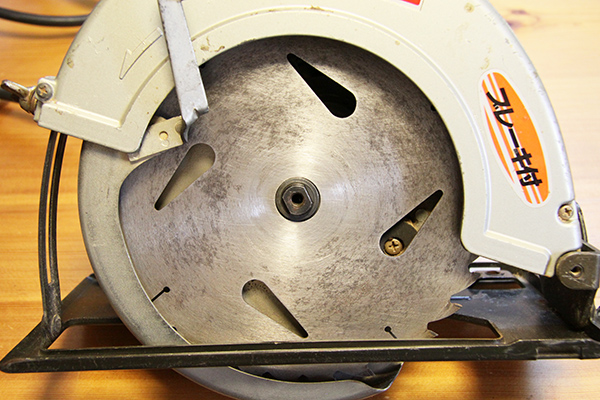

ノコ刃のサイズの選択にあたっては、本体の丸ノコに合うブレードを選択する必要があります。

選択に当たっては、外径と取り付ける穴の径が本体に合っている必要があります。

国産の外径が180mmøまでのものについては、中心の取り付け穴の径は、19mmøと20mmøがあります。

上記の写真は私が所有する丸ノコの中心のノコ刃を取り付ける部分を拡大したものですが、この場合は19mmøとなっています。

木工用として使われるブレードには幾つか種類がありますが、現在よく使われているのは、チップソーブレードと呼ばれているものです。

ノコ刃の先端にノコ身より少し厚い鋭利な硬い金属が付いています。

この部分はソーチップと呼ばれているもので、普通の鋼よりも硬いタングステンカーバイト鋼などが使われており、切り口が非常に滑らかでキレイにカットすることが出来ます。

ノコ刃の先端のひとつひとつによく研がれたチップが付いています。

これが切れ味を良くしており、永く使用して切れ味が落ちた場合は研磨することによって、再度良い切れ味を取り戻すことができます。

また、ノコ刃に数ヶ所切込みのミゾが付けられていますが、回転時の音の抑制と回転をスムーズにするためのものです。

ノコ刃の取り外し方

丸ノコはノコ刃を交換することで、木材以外のさざまな材質の素材をカットすることができます。

また、ノコ刃の切れ味が落ちた場合は、交換する必要がありますので、ノコ刃はご自身で交換できるようにしておきたいものです。

簡単ですので交換の手順をご説明します。

コンセントから電源コードを抜く

ブレードの交換をする場合は、まず最初にコンセントから電源コードを抜き、誤ってスイッチが入っても絶対にブレードが回転することがないようにします。

これを確認してから交換作業にはいります。

スピンドルロックレバーを押してノコ刃を固定する

モーターハウジング部の横に付いているスピンドルロックレバーを軽く押しながらブレードを手で回すと、カッチと固定できる箇所があります。

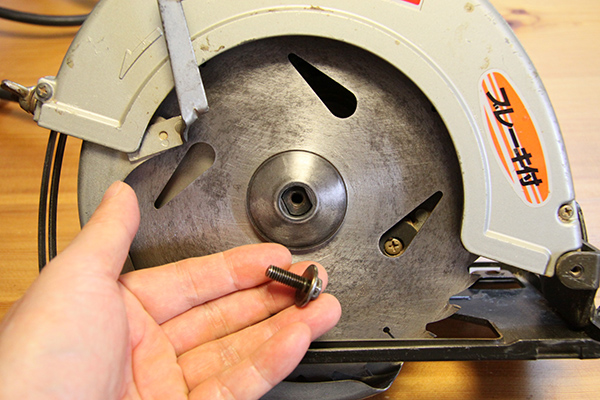

スパナでボルトを緩める

カッチと固定できたところでスピンドルロックレバーを強く押し、ブレードが回転しないようにして、スパナ又はレンチでブレードを固定している中央のボルトを緩めます。

ボルトを緩めて引き抜くとブレードを押さえている円盤状のものがあります。

これはフランジと呼ばれているものですが、フランジを外します。

ブレードを本体から外す

フランジを外すとブレードだけになりますので、安全カバーを上に上げてブレードを外します。

ブレードを外した状態です。

左から、交換に使用したスパナ、フランジ、ボルト となります。

ノコ刃の取り付け方と刃の向き

ノコの刃を取り付ける場合は、外したときと逆の順番で取り付けます。

ブレードは本体に合ったサイズのものを選ぶことは当然ですが、ブレードの印と本体の印を合わせて取り付けるのが一般的です。

メーカーによっても取付方法が決められていますので、回転の方向等も間違えないようにしっかりと取りつけてください。

丸ノコのブレードは、常に進行方向に向かって回転しています。

しあがって、取り付ける際の刃の向きについては、刃の尖った先が丸ノコの進行方向を向くように取り付けます。

丸ノコの各部の名称

丸ノコの各部の名称は以下の写真のようになります。

丸ノコの種類

普通タイプ

最も一般的に使われている丸ノコで、用意されているいろいろなノコ刃(ブレード)があります。

それらを交換することによって木材以外にも合板、プラスチック、トタン板などをカットすることが出来ます。

ノコ刃の径の大きさはいろいろ有りますが、一般的によく使われているのは、直径が160mmøと180mmøのものです。

200mmø以上のものもありますが、重量も重たくなりプロ向きの丸ノコになります。

私は最近は丸ノコを使う機会は少ないのですが、使用していたのは180mmøのものです。

小型高速タイプ

小型高速タイプは、1万回転以上の高速で回転し、ノコ刃の径が110mmø程度の丸ノコとなります。

硬い材料をカットするのに向いており、アルミ板、トタン板、タイルなどのカットが出来ます。

ウォームドライブソー

モーターの回転をブレードに伝える方法にウォームギアを使っている丸ノコです。

ウォームギアとは、ねじ歯車(ウォーム)とはす歯歯車(ウォームホイール)を組み合わせたもので、大きな減速比が得られるのが特徴です。

ウォームドライブソーの特徴としては、キックバックが起こらないことと、切断力が強力であることです。

一般の丸ノコでは切断が難しいものや金属、石材などのカットに使用されており、板材のカットに使用されることはあまりありません。

ベンチ丸ノコ

ベンチ丸ノコは、本体が台に固定されており、台のテーブル面の下からブレードが出ている構造になっています。

したがってカットする際は、材料を手に持ってテーブル面をガイドに添って滑らせながらカットしていきます。

一般の丸ノコの場合は、切り粉が身体から遠ざかるように飛んでいきます。

ベンチ丸ノコの場合は、切り粉が身体の方に飛んでくるように取り付けられています。

金属や石材をカットするときは危険なので保護具を着用するなどの注意が必要です。

良い点としては、ブレードが固定されていますので、ガイドを使ってカットすれば、丸ノコを手で持ってカットするより正確にキレイにカットできます。

まとめ

丸ノコは危険度の高い電動工具ですが、基本を守って安全に使用すれば大変威力を発揮する工具です。

正しい使い方を守って木工DIYを楽しみましょう。

丸ノコは、よく使用する基本的な電動工具ですが、その他にはドライバードリル、ジグソーが、持っていると便利な電動工具となります。

下記のページに道具、工具類をまとめてありますのでチェックしてみて下さい。

木工用木材のご購入はこちらから

木材の接合に便利な接合金物はこちらから

コメント