椅子は、私たちの生活においてとても大切なものです。

食事をしたり、作業をしたり、勉強をしたり、休憩をしたりといったさまざまな場面で使います。

なくてはならない家具のひとつです。

また、いすは唯一長時間人の身体が直接触れる家具です。

いすの利用目的によって形状、寸法、座面の硬さ等が適切である必要があります。

木製の椅子をDIYで自作する場合に、知っておきたい椅子の種類と基本的な作り方、及び接合方法についてご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

作り方と接合方法

椅子は、人が座る座面部分とそれを支える脚の部分から構成されており、それらの組み合わせによって幾つかの作り方があります。

主な椅子の種類には、腰掛け・スツール、小椅子、肘掛け椅子、ベンチ、折りたたみ椅子などがあります。

腰掛け・スツールの作り方

腰掛けやスツールは、座面と脚で構成された一番簡単な構造のいすとなります。

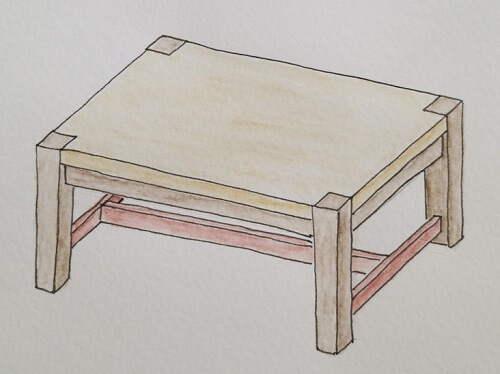

4本の角脚を使った腰掛け

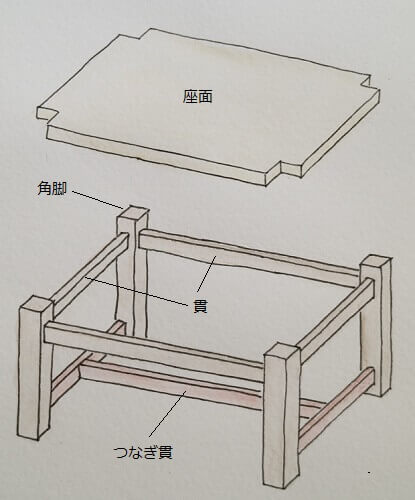

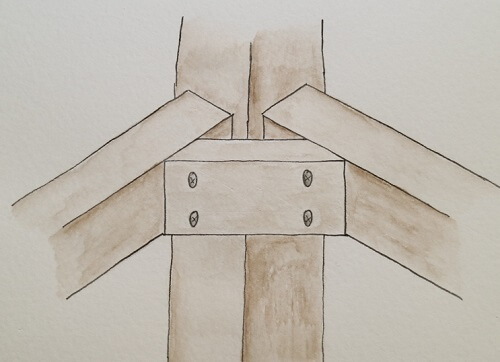

上記は腰掛けの一例ですが、座面と4本の角脚、脚をつなぐ貫で構成されています。

脚と貫や貫とつなぎ貫との組み方には以下のようなものがあります。

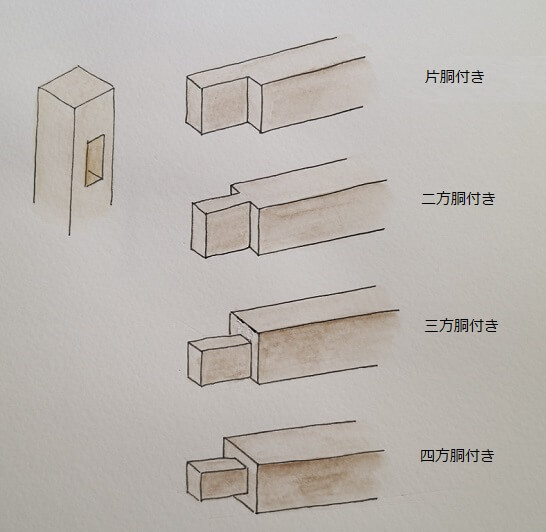

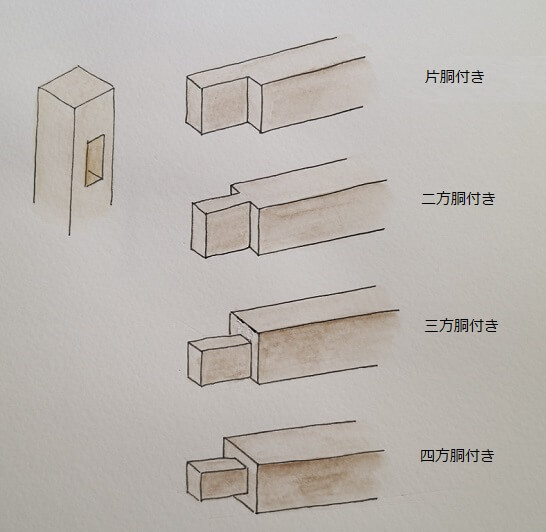

脚と貫などの接合で最もよく使われる接合方法で、「ほぞつぎ」と呼ばれるものです。

簡単なものから、「片胴付き」、「二方胴付き」、「三方胴付き」、「四方胴付き」などがあります。

どの接合方法によるかは、それぞれの部材の形状、サイズによって適切な方法を選択してください。

座面と上部貫との接合については、以下のような方法があります。

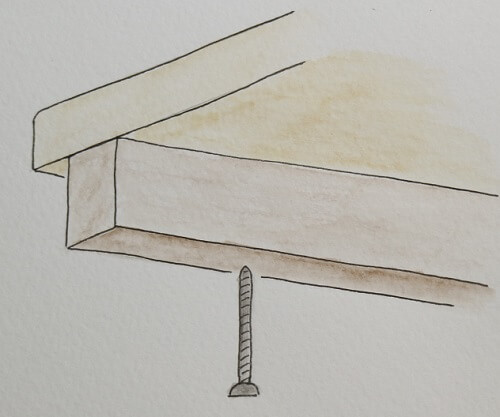

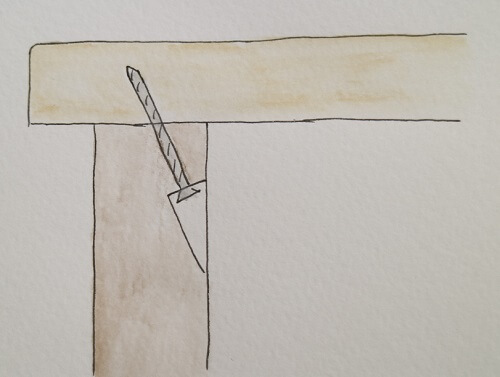

① 木ネジを使う

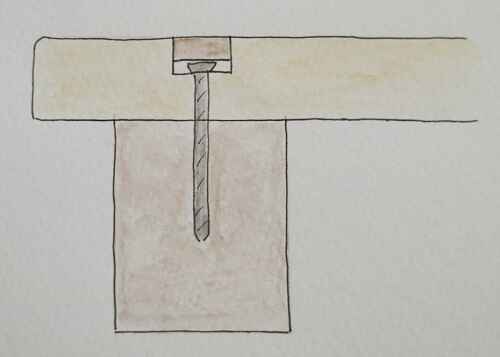

ひとつは、木ネジを使って接続する方法です。

上部貫の下側から座面に向かって打ち込みますが、座面の表面に木ネジの先が飛び出さない様に、木ネジの長さに注意してください。

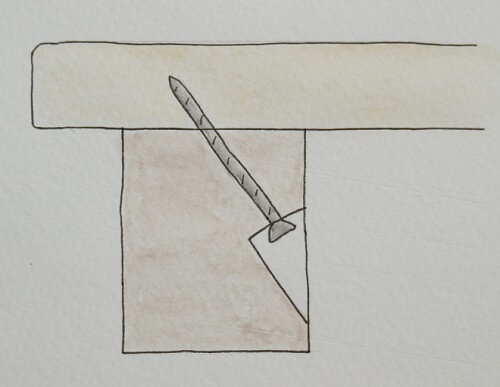

貫の側面から斜めに打ち込む方法もあります。

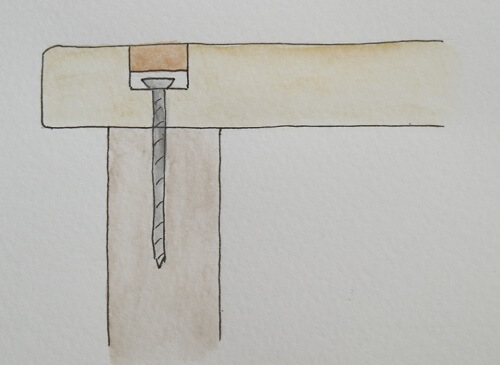

その他には、座面側から貫に向かって打ち込む継方もあります。

この場合は、座面に二段の穴を空けて木ネジの頭が座面の表面から沈むようにして、打ち込んだ後で埋木をすれば、きれいに仕上がります。

なお木ネジについては、コーススレッドと呼ばれている木ネジがおすすめです。

通常の木ネジに比べて、ネジピッチが長く、ネジ山も高いので、接合能力に優れています。

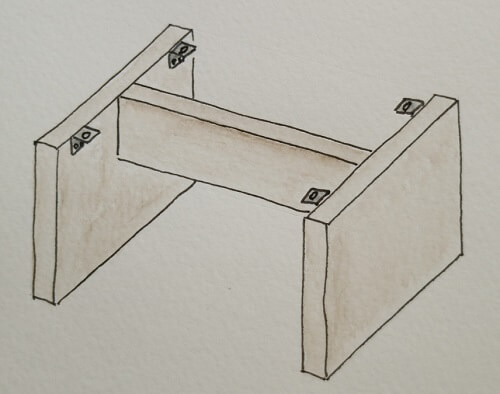

② 駒止め金物を使う

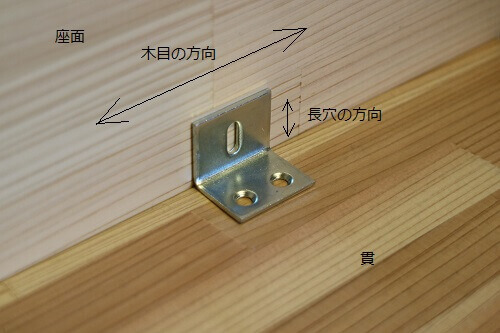

L型になった小さな金具を使った接合方法です。

「駒止め金物」と呼ばれている金具ですが、「アングル天板止」とも言われています。

テーブルなどの天板と幕板とを固定する金物です。

上記のL型の小さな金具が「駒止め金物」ですが、丸い2つ穴がある面と長穴がある面があります。

長穴については方向が異なる2種類(たて穴とよこ穴)があります。

上記の写真の上のものがたて穴、下の写真のものがよこ穴となります。

木材は、幅方向(長さ方向に直交する方向)に膨張収縮を起こします。

長穴になっているのは、この膨張収縮に対応するためのものですので、幅方向に長穴になるように取り付けます。

腰掛けの座面のような小さな板の場合は、それほど気にする必要はありませんが、ダイニングテーブルなどの幅が1mくらいもあるような天板の場合は、大きな膨張収縮を起します。

取り付ける際は、長穴を天板側に取り付けますが、必ず長穴の方向が木目の方向と直交するよう(幅方向)に取り付けます。

板状の脚を使った腰掛け

板状の脚を使った腰掛けです。

作り方としては最も簡単でしょうか。

板状の脚を貫で繫ぎ、その上に座面を乗せます。

座面と脚との接合は、座面から木ネジ、脚から斜めに木ネジ、駒止め金物、だぼつぎなどが考えられます。

座面から木ネジをねじ込んで固定する方法です。

木ネジの頭の径より少し大きめの穴をあけ、木ネジの頭を沈めて埋木をして木ネジの頭を隠します。

板状の脚の内側の側面から座面に向かって穴を空け、座面に向かって斜めに木ネジをねじ込んで接合する方法です。

4本の角脚を使った腰掛けでご紹介した駒止め金物を使用して座面と脚を接続する方法です。

腰掛け程度の大きさのものであれば、片側に2か所、全部で4か所で固定すれば良いでしょう。

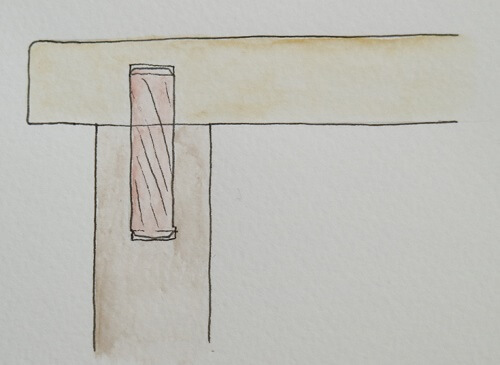

ダボによる継ぎ方で、「だぼつぎ」と呼ばれる組立て方です。

「だぼつぎ」は、接合する両方の材料の接合面に穴を開けます。

その穴に「だぼ」と呼ばれる圧縮して作られた丸棒を打ち込こんで、接着剤を付けてつなげる方法です。

だぼによる接合箇所は通常2か所以上となりますが、接合する両部材の穴の位置を正確に開ける必要があります。

正確でないと、接合したときに隙間ができたり、十分な強度を得ることができません。

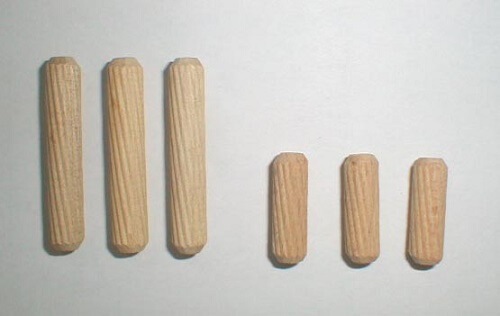

「だぼつぎ」に使用される「だぼ」の材料としてはブナ材が多く使われています。

木工でよく使われるのは、直径が8mm前後、長さが30mm前後のものです。

上記の写真のように表面にらせん状に圧縮ミゾが付けられており、接着剤のまわりをよくしています。

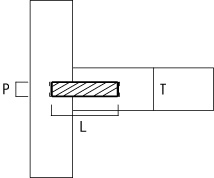

一般的に「だぼ」の径、長さと使用される材料の厚みの関係は、およそ以下の図のようになっています。

P =(1/2~2/5)×T 、 L =(3~4)×P

仮に8mmの径の「だぼ」を使用する場合は、穴の径は7.9~7.8mmとし、「だぼ」の径より少し小さくします。

これによってお互いの材料の結合が強くなりますので、8mmだぼの専用のキリが必要になります。

「だぼ」には接着剤を付けますが、接着剤に含んでいる水分によって「だぼ」が水分を吸収して膨張し、さらに結合力が大きくなります。

したがって「だぼ」に接着剤を塗布したらただちに差し込んで固定してください。

接着剤を付けたままで放置してしまうと、「だぼ」が膨れて入らなくなってしまいます。

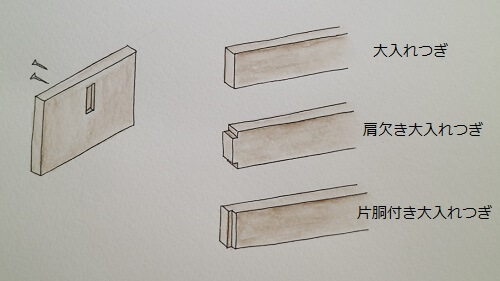

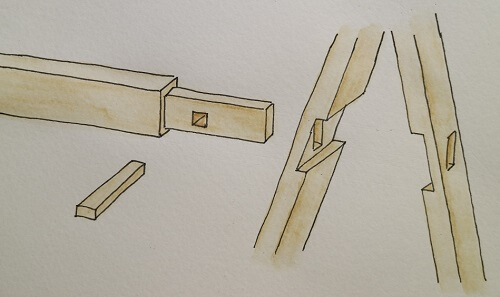

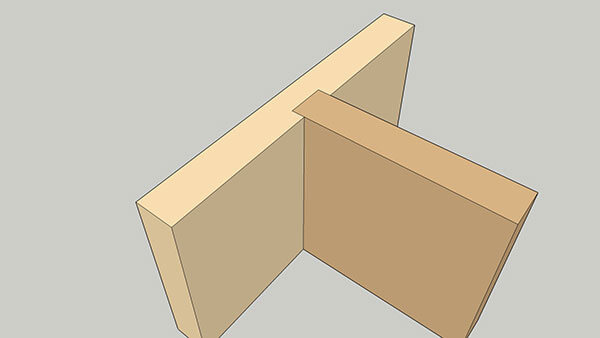

板状の脚と中央の貫との接合には、「大入れつぎ」というつなぎ方があります。

「大入れ(おおいれ)つぎ」は「追入れ(おいいれ)つぎ」とも呼ばれています。

「ほぞつぎ」と似ていますが、板の側面に溝穴を開け、片方の板の木口を差し込んでつなぐ方法です。

この継ぎ方には、上記の図の「大入れつぎ」、「肩欠き大入れつぎ」、「片胴付き大入れつぎ」などがあります。

接着剤を付けて差し込んで固定し、板状の脚の方からは木ネジを打っておいたほうが確実でしょう。

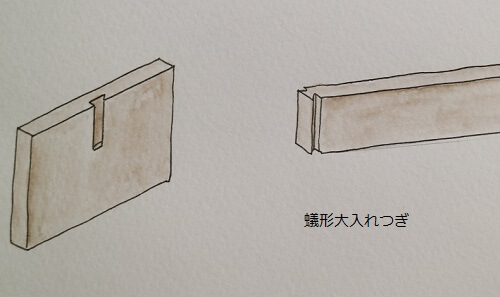

加工に自信のある方は次のような木組みの方法もあります。

「蟻形大入れつぎ」という継手方法ですが、板状の脚には底が広がった溝を掘ります。

その形に合わせて、貫の方には先が広がったホゾを加工します。

脚の上側からすべらせて差し込めば、接着剤や木ネジがなくてもしっかりと固定することが出来ます。

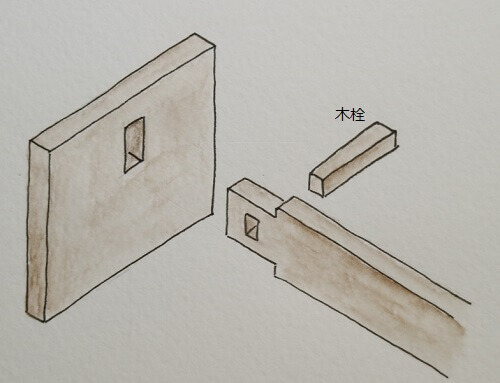

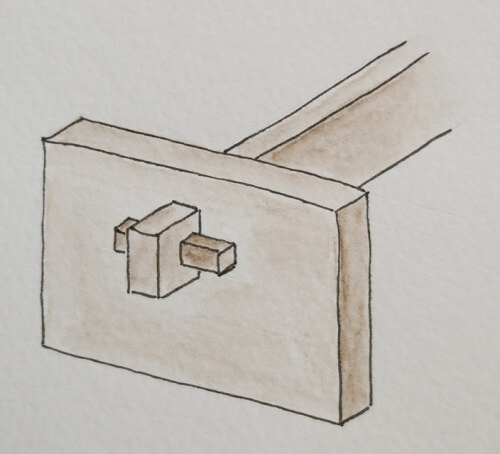

木栓(くさび)を使った次のような組み方もあります。

貫の方は、「肩欠き大入れつぎ」の要領で差し込む先を長くし、木栓を打ち込む四角い穴を空けます。

板状脚は、貫通穴を空け、貫を差し込んで木栓を打ち込んで固定します。

組み立てた状態が以下の図となります。

木栓を使った固定方法のポイントは、木栓を打ち込むことによってきつく締まって、しっかり固定出来るようにすることです。

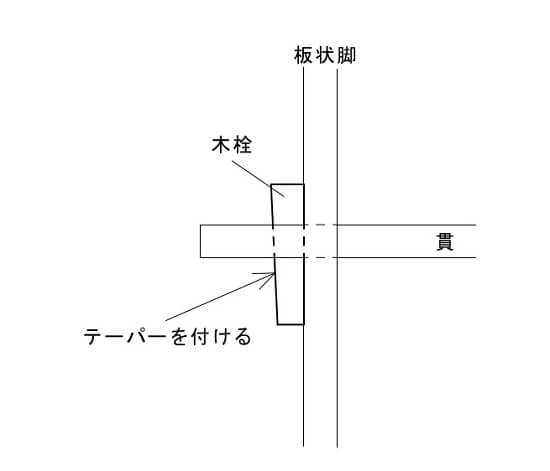

図に書きますと以下のようになります。

上記の図は接合部分を真上から見た図となります。

木栓は、真上から見たときに図のようにどちらか片方を斜めにテーパーを付けます。

貫に空ける穴も、先側を木栓のテーパーに合わせて斜めにテーパーを付けます。

反対側は真っすぐで良いですが、端が板状脚の中に少し入るように少し大きめに開けてください。

木栓の上下面は、テーパーを付ける必要はなく、真っすぐで貫の穴の大きさより小さめにスムーズに入るように余裕を付けてください。

これによって、木栓を打ち込むことによって、貫が板状脚にしっかりと絞められます。

木栓を取り外せば、分解することも出来ます。

小椅子の作り方

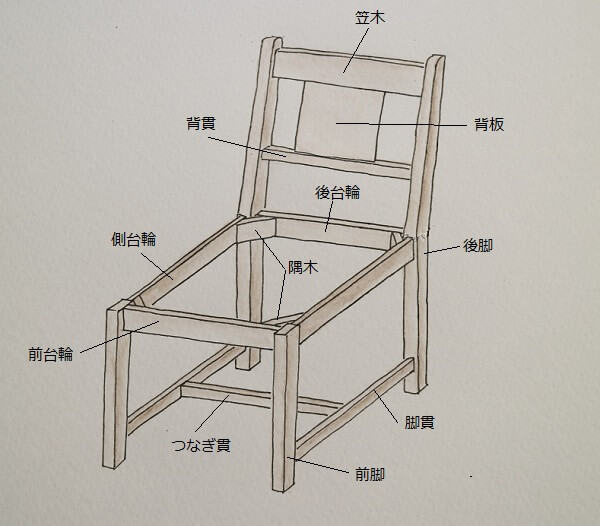

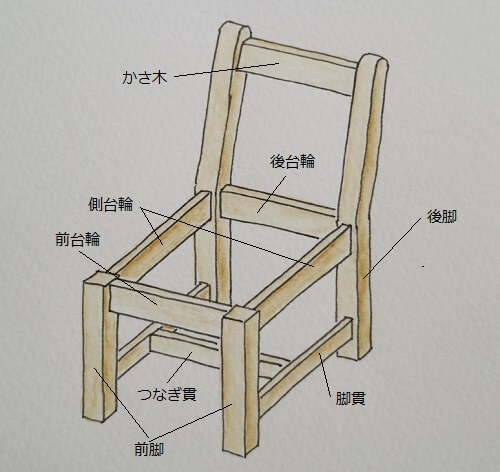

小椅子は、いすの中で一番一般的ないすとなり、前脚、後脚、台輪(だいわ)、背板、笠木(かさぎ)、貫(ぬき)などから構成されています。

小椅子の作り方と接合方法

上記が座を除いた小椅子の基本的な作り方となります。

小椅子の座以外の構成部材は、前脚、後脚、台輪(だいわ)、脚貫(あしぬき)、つなぎ貫、隅木(すみぎ)、笠木(かさぎ)、背板(せいた)、背貫(せぬき)などからなります。

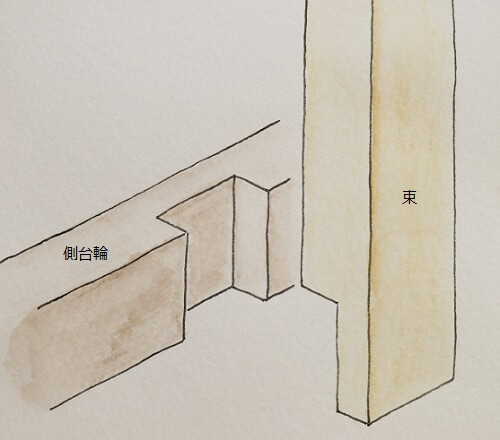

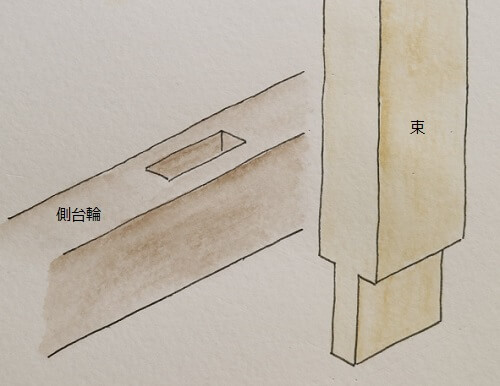

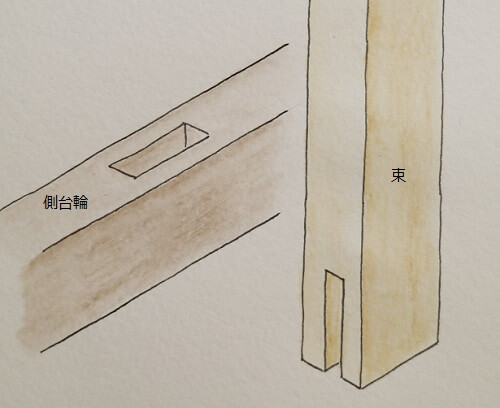

台輪は、前台輪、側台輪、後台輪からなり、座枠(ざわく)や幕板(まくいた)とも呼ばれます。

椅子は人の体重を直接支えるための家具となりますので、座り心地とともにしっかり支えるための強度が必要となります。

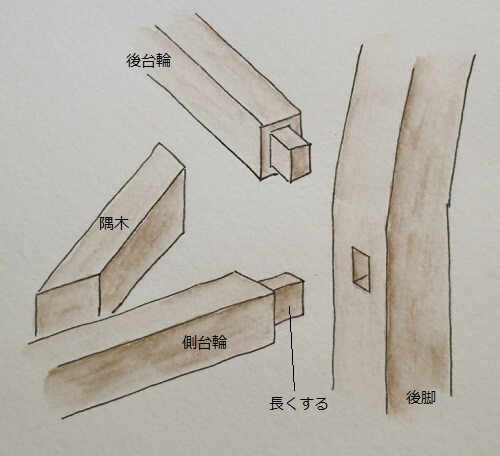

特に力がかかるのが、後脚と側台輪の接合部となります。

各部材の組み方には、四方胴付きの「ほぞつぎ」が主な繋ぎ方となります。

後脚と接合する側台輪のほぞについては、他のものよりも長めとし、より強固な止め方とします。

隣り合う4か所の台輪同士は、隅木を木ネジと接着剤を使って固定して補強します。

その他の接合部分も、腰掛けのところでご紹介した「ほぞつぎ」となります。

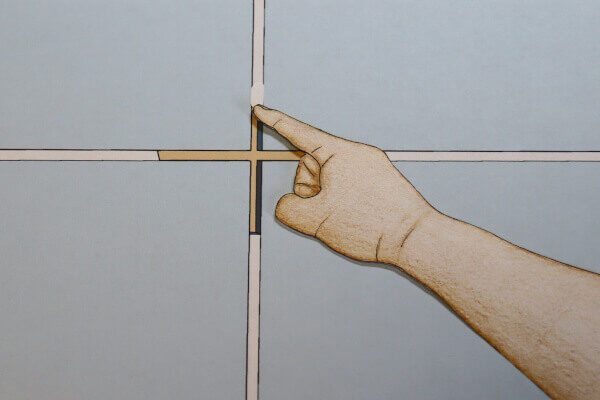

次のようなダボ接合によるつなぎかたも出来ます。

上記は後脚と笠木との接合部分ですが、接着剤を付けて接合します。

懐かしい小椅子

年配の方には懐かしい、小学校で使っていた木製の椅子ですが、小椅子の基本構造でもあります。

座面を除いた構造は、上記のようになっており、小椅子の基本構造となっています。

部材は、前脚、後脚、前台輪(まえだいわ)、側台輪、後台輪、かさ木、脚貫つなぎ貫から構成されています。

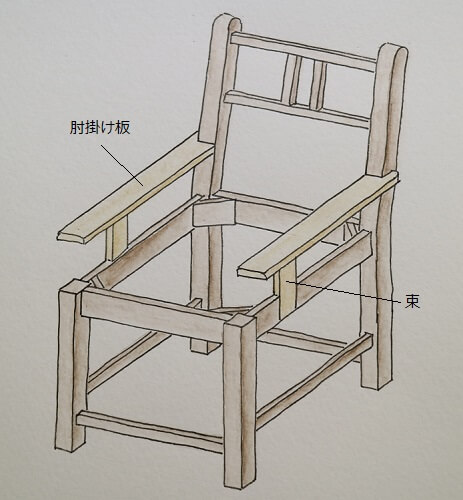

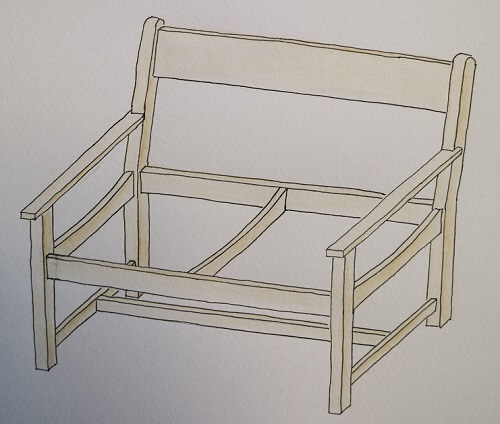

肘掛け椅子の作り方

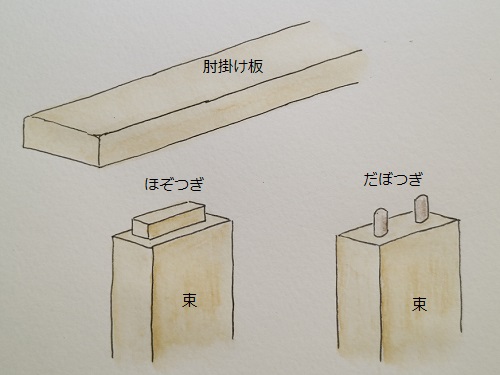

肘掛け椅子は、小椅子に肘が付いたもので、肘は肘掛け板と束で構成されています。

肘掛け椅子の作り方と接合方法

上記が簡単な肘掛け椅子の作り方となります。

肘掛け板は後脚と束によって接合され、束は側台輪に取り付けます。

肘掛け板と束とのくみかたは、上記の図のような「ほぞつぎ」、又は「だぼつぎ」による木組みとなるでしょう。

束と側台輪との継ぎ方は、次のような「相欠き」や「ほぞさし」による接合方法があります。

「相欠きつぎ」による組立て方で、接着剤を付けて接合します。

このままでは結合力が弱いので、木ネジでしっかり固定します。

「ほぞつぎ」による継手方法ですが、上記では「二方胴付き」を使っています。

「片胴付き」や「四方胴付き」で行うのも良いでしょう。

側台輪の溝の深さは、途中で止めても良いですが、貫通させてホゾを長くしたほうが強度は高まるでしょう。

上記は少し変わった継方ですが、束で側台輪を挟むように差し込んでつなげる方法です。

その他には、肘掛け板の場合と同様の「だぼつぎ」も使えます。

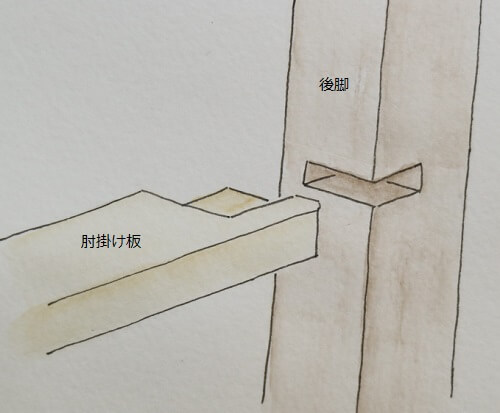

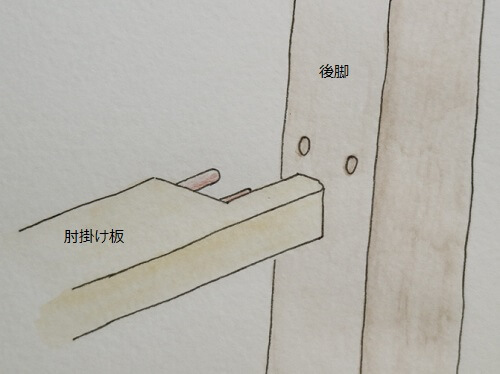

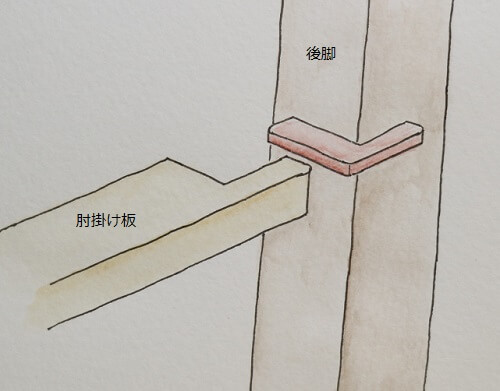

肘掛け板と後脚との木組みの方法は、「ほぞつぎ」「だぼつぎ」「雇いざねつぎ」の継ぎ方があります。

ほぞつぎ

だぼつぎ

雇いざねつぎ

「雇いざね」というのはは、小さな板状のものです。

肘掛け板と後脚の両方に溝を掘り、「雇いざね」を両方に差し込んで接着剤で接続するつなぎ方です。

長椅子の作り方

長椅子は、小椅子や肘掛け椅子を横に長くしたものですので、基本的な構造や作り方は変わりません。

肘掛け付き長椅子

上記の長椅子は肘付きとしましたが、前脚を伸ばして束としました。

側台輪は、補強の目的から中央に1枚増やして3枚としています。

また側台輪の上面は凹型の曲面としており、細い板を複数枚並べて座とする場合は、曲面に合わせてアールが付くようにしています。

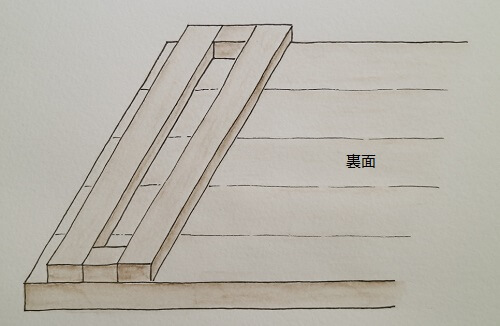

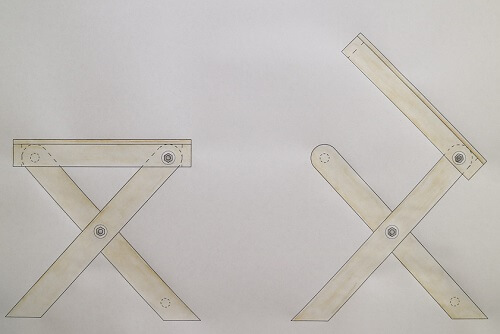

X型脚のベンチ

X型の脚を持った背もたれなしのベンチです。

X型の脚は、「相欠きつぎ」の組み方としており、接合部中央にホゾ穴を開けています。

左右のX型脚をつなぐ中央の貫は、両端を「二方胴付き」又は「四方胴付き」としホゾを長くしてX型脚を貫通して木栓を使った継ぎ方としています。

接合部のつなぎ方を分解すると下記の図のようになります。

座と脚との接合についてはいろいろ考えられますが、角材や厚みのある板で座の裏面を囲み、その間に脚を差し込む組立て方としました。

四方を囲んだ角材や厚みのある板は、接着剤を付けて木ネジで座に接続します。

すき間の間隔は、脚の厚みに合わせてガタツカないように、ちょうど入るようにすれば、差し込むだけで、ある程度はしっかり固定出来ると思います。

ガタツクようであれば、木ネジかL型の金具等で固定すれば良いでしょう。

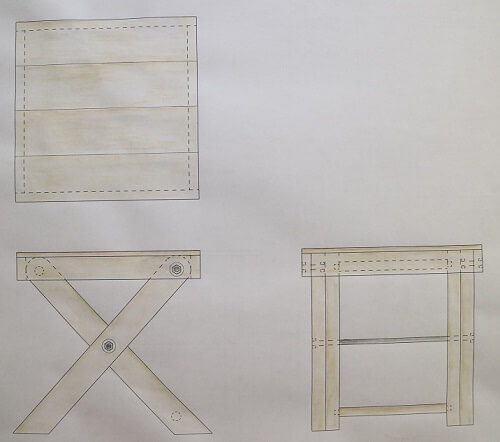

折りたたみ椅子の作り方

X型脚の腰掛け

X型の脚をした小さな腰掛けですが、X型の脚の交差した中央を通しボルトとでつなぎ両端をナットで締める組立て方としました。

座は、座板と下側は四方を板で囲み、X型の脚の外側の脚とをボルトとナットで接続しています。

折りたたむときは、それぞれのボルト、ナットを少しゆるめて、座面の片方を持ち上げ内側の脚を外側の脚とそろえ、座面を戻します。

完全には折りたためませんが、多少コンパクトにはなりますので、持ち運びには便利かと思います。

まとめ

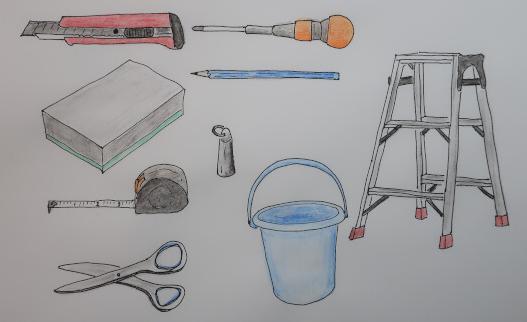

木製イスの作り方や接合方法には上記でご紹介したもの以外にもいろいろ有ります。

これでないといけないという事はありませんので、あなたのお持ちの道具や技術によって選んでください。

多少見栄えは悪くても、作る楽しさと自分で作った椅子を使う楽しさがあれば良いのかなと思います。

折りたたみ出来る椅子は、木製ではなかなか難しいのですが、アイデアをお持ちの方は、ぜひシェアさせてください。

木製テーブルの作り方は、こちらの記事をご参考にしてください。

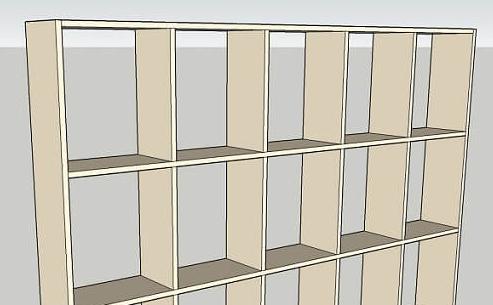

棚の作り方の基本はこちらから

木箱の作り方と組み方の基本はこちら

木材の基本的な接合方法はこちら

コメント