テーブルの基本構造は、天板と脚に分けられます。

天板と脚の作り方にはいろいろありますが、テーブルの作り方のポイントの一つは天板と脚の接合方法にあります。

天板のような広い幅の板を木製で作る場合は、留意すべき点があります。

木製テーブルの種類別作り方と接合方法、及び木製テーブルを製作するにあたって注意しなければいけない事についてご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

テーブルの構造

テーブルの基本的構造は、天板(甲板)と脚組の2つに分けられます。

天板(甲板)の構造

天板(甲板)は、テーブルの機能で最も大切な部分ですが、平らであることと、用途に合った性能を持っていることが必要になります。

天板(甲板)の作り方には、素材によって無垢板、はぎ板、集成材、かまち組天板、合板などがあります。

無垢板天板

無垢板(むくいた)は、貼り合わせがされていない1枚物の板のことです。

存在感が大きく強い印象を与えます。

無垢板による天板は、大きな丸太を縦に製材されて作られています。

丸太の一番外側の皮の部分が付いている場合もあり、木の自然そのままが活かされています。

特に厚みがあり幅の広い無垢板は貴重なものとなっています。

入手が難しい場合もあり、高価でもあります。

欠点としては、反りが生じやすいことです。

はぎ板天板

はぎ板は、数枚の無垢板を繊維方向を平行に幅方向のみ貼り合わして作られた板です。

1枚の無垢板の幅は、約5cm~20cmくらいとなり、それらを複数枚貼り合わせて作られています。

長さ方向は、貼り合わされておらず、1枚の無垢板となっています。

幅の両側に耳(丸太の皮の部分)を付けて、1枚の無垢板のように貼り合わせたものもあります。

無垢1枚板と同じく、反りは生じやすくなります。

集成材天板

集成材は、2cm~3cmくらいの無垢の角材を繊維方向を平行に幅方向と、長さ方向の両方とも貼り合わせて作られた板です。

集成材には造作用集成材と構造用集成材がありますが、木工に使われるのは造作用集成材です。

集成材は、小さな板から大きな板まで自由に作ることが出来るのが特徴です。

テーブルの天板以外にも多くの内装材に使われています。

無垢1枚板やはぎ板に比べると、反りは生じにくいですが、全く生じないということはありません。

かまち組み天板

かまち組みとは、鏡板(かがみいた)と呼ばれる板の四方を枠材で囲んだ構造のことです。

天板(甲板)として優れた機能を持っています。

中央部の鏡板の厚みは、四方の枠材の厚みより若干薄くなっているのが一般的ですが、上面を合わせるように作られています。

湿度や温度変化に伴う膨張、収縮に強い構造となっており、コタツの天板などによく使われています。

積層合板天板

薄くスライスされた単板(ベニア)を繊維方向を互い違いに奇数枚貼り合わせて作られた板です。

反りや狂いが少なく、非常に丈夫に作られていますので、木工作業や各種作業用などの天板に向いています。

ランバーコア天板

小さな角材を貼り合わせた板を芯材にして、上下面、及び側面に化粧材を貼って天板にしたものです。

反りや狂いが少ないのが特徴です。

パーティクルボード天板

木材を砕いて細かな木片にして、接着剤とともに高温高圧で圧縮して作られた板がパーティクルボードと呼ばれる板です。

このパーティクルボードを芯材として、上下面、及び側面に化粧材を貼って天板にしたものです。

丈夫で反りや狂いが少ないのが特徴です。

フラッシュ天板

角材で枠を組んだものを芯材として、上下面、及び側面に化粧材を貼って天板にしたものです。

芯材の枠材以外の部分は空洞となっており、軽量かつ反りや狂いが少ないのが特徴です。

ペーパーコア天板

ペーパーコア天板はフラッシュ天板の中の一つですが、芯材に紙を使っています。

代表的なペーパーの構造としては、紙をハニカム状(ハチの巣状)にした芯材がよく使われています。

軽量で反りや狂いが少ないのが特徴です。

脚組の構造

脚組は天板をしっかり支える役割を持っています。

そして、天板の「反り」や「ねじれ」等を抑制するための重要な役割もあります。

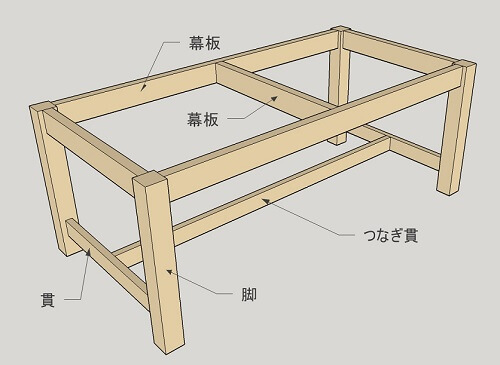

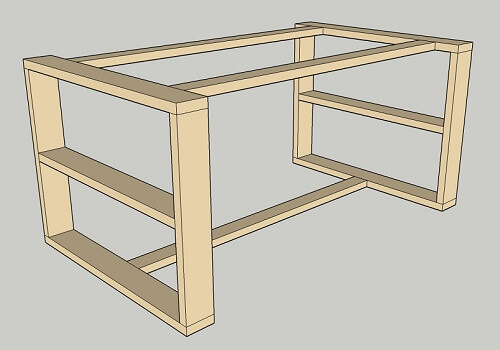

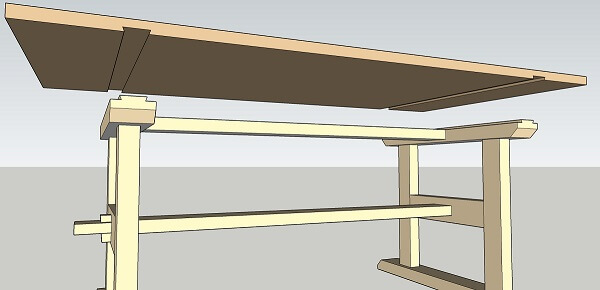

4本脚

最も一般的な4本脚、幕板、貫、つなぎ貫を使った脚組です。

4本の脚は、上部で幕板によって接合され、下部では貫とつなぎ貫によって接続されています。

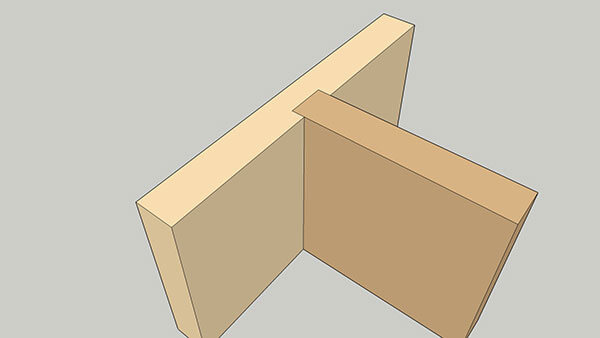

脚組の方法は「ほぞつぎ」が一般的です。

簡単な木ネジを使った接合方法もあります。

ほぞつぎによる接合方法についてはこちらから。

木ネジによる接合方法についてはこちらから。

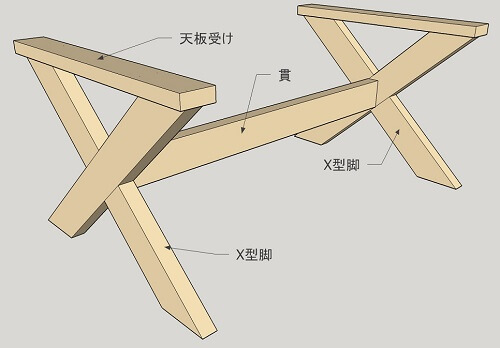

X型脚

脚を交差させたX型の脚です。

X型の脚の木組みの方法は、相欠きつぎとしており、交差部を貫を使って固定しています。

貫の固定方法はいろいろ考えられますが、「ほぞつぎ」や貫通させてクサビでつなぐ方法もあります。

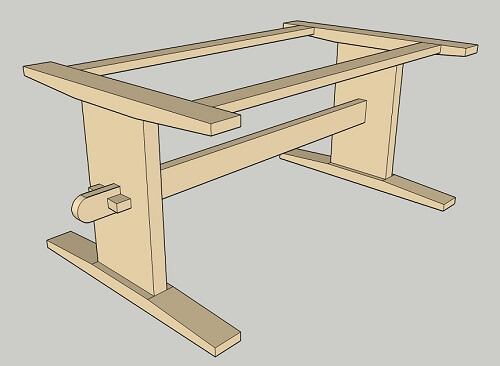

I型脚

左右の脚の組み方は「ほぞつぎ」としており、中央の貫で繫ぎ、クサビを使って固定しています。

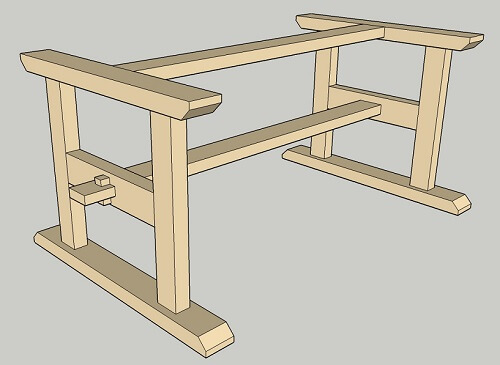

H型脚

H型の脚組も組立て方は「ほぞつぎ」としています。

中央の貫での左右の脚のつなぎ方も、I型と同じくクサビを使って固定しています。

ロの字型脚

ロの字型の脚は、四方を木の枠で囲ったような脚の形をしています。

継手の方法は、「ほぞつぎ」「だぼつぎ」が考えられますが、木ネジによる止め方も可能です。

ロの字型の脚は、枠の幅を広くすることによって収納スペースとしても利用でき、いろいろなバリエーションが考えられます。

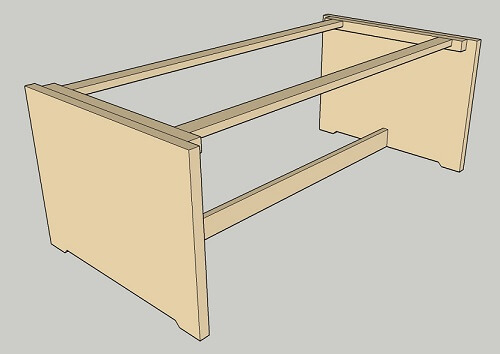

板脚

板脚は1枚の板を脚としたものです。

脚同士の繋ぎ方は、貫による「ほぞつぎ」としています。

板脚の形は、いろいろ考えられます。

以上脚の基本的な組み方をご紹介しました。

脚の組み方を考えるときのポイントとしては、

① 脚のみでしっかりと自立できる構造とする。

② 天板との接合方法を考えながら脚組の木組みを考える。

以上の2点となります。

天板と脚組の接合方法

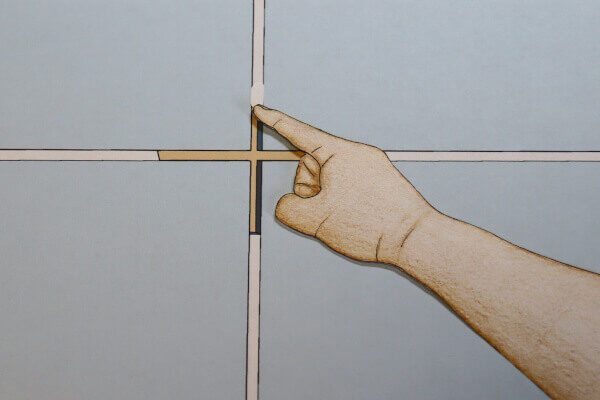

天板と脚組との接合方法には、駒止め(木製)、駒止め金物、木ネジ、吸い付き桟、などを使います。

いずれの場合も大切なことは、

木材の膨張・収縮を妨げないようにすることです。

木材は、環境(湿度、温度)の変化によって常に膨張収縮を繰り返しています。

この動きを妨げてはいけません。

駒止め(木製)、駒止め金物、吸い付き桟は、このことを考えられた取り付けのためのものです。

留意すべきは木ネジを使う場合です。

一般的な止め方をしますと、膨張収縮の動きを妨げてしまい、天板が割れる場合があります。

なお、接着剤は絶対に使ってはいけません。

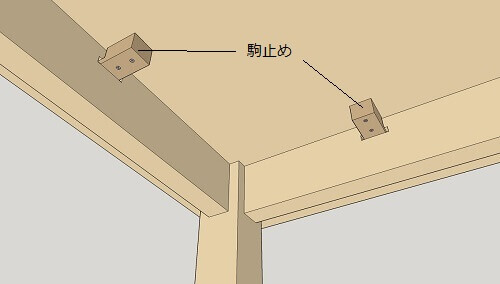

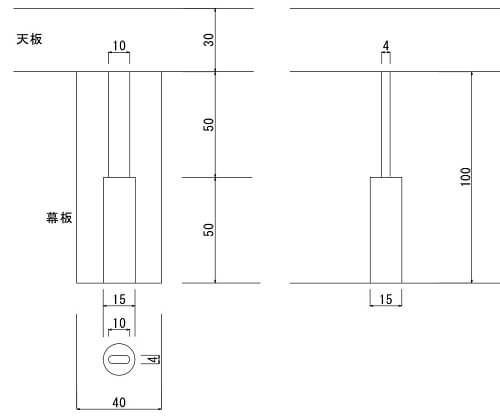

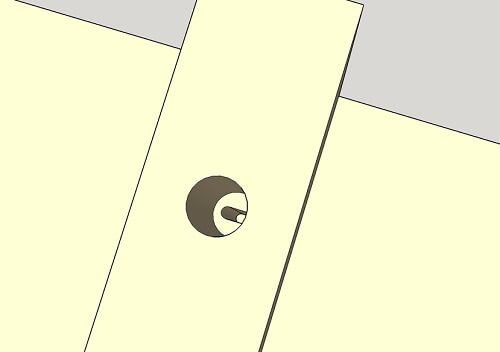

駒止め(木製)で接合する方法

駒止めは、木製の小さなものです。

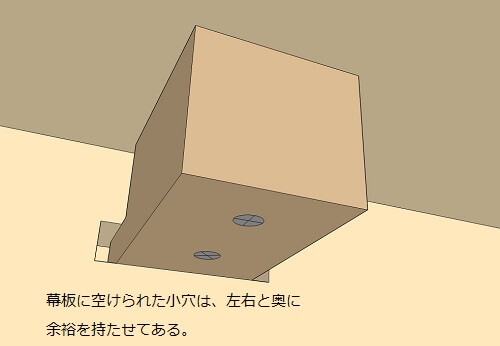

幕板などに空けられた小穴に片方を差し込み、本体を天板に木ネジで固定されています。

幕板に空けられた小穴は、駒止めよりも少し大きめになっており、左右と奥に余裕を持たせて空けられています。

駒止め本体は、天板に木ネジで固定されていますので、天板が膨張収縮によって動けるようになっています。

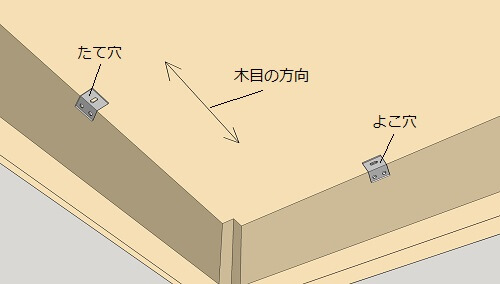

駒止め金物で接合する方法

駒止め金物は、1辺が2.5cm余りの小さなL型の金物です。

1面には丸い穴が2つ、もう片面には長穴が開いており、長穴には、たて穴とよこ穴があります。

駒止め金物を取り付ける際は、2つ穴は幕板側に、長穴は天板側になるように木ネジで取り付けます。

たて穴とよこ穴の使い分けですが、

木材は木目の方向(繊維方向)に対して直交方向に膨張収縮します。

つまり、天板の長手方向を繊維方向とした場合、天板の幅方向に膨張収縮します。

したがって、長穴が幅方向に平行になるように取り付けてください。

2つ穴は幕板にしっかり止めますが、長穴の方は天板の膨張収縮で動けるようにしないといけないので、

ゆるめに止めてください。

木ネジで接合する方法

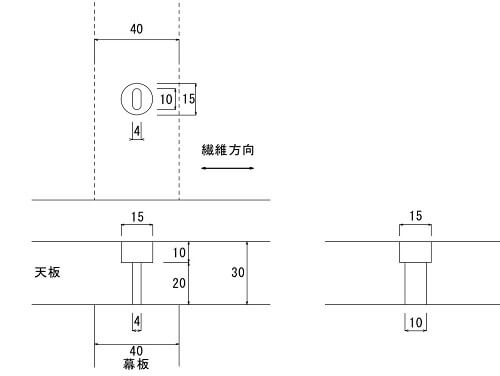

木ネジを使って止める場合の方法には、幕板を使う場合を例にとると、

① 天板から幕板に向かって木ネジを打って埋木をする方法。

② 幕板の下側から木ネジを打つ方法。

③ 幕板の内側の側面から木ネジを打つ方法。

以上の3通りの止め方があります。

いずれの場合も天板の動きを妨げないような加工をする必要があります。

少し面倒ですが、天板に無垢板、はぎ板などの収縮率の大きい素材を使う場合は、行なっておいたほうが間違いないです。

① 天板から幕板に向かって木ネジを打って埋木をする方法

天板から幕板に向かって木ネジを打つ方法ですが、木ネジの頭もしくは埋木の跡が見えます。

それでもかまわない場合のみの方法となります。

木ネジを打つ位置に、上記の図に書いています2種類の穴を開けます。

1つ目:穴の直径が15mmØで深さが10mm程度の穴

(埋木をするための穴)

2つ目:幅が4mm程度、長さが10mm、深さ20mmの長穴

(木ネジを打つ穴)

1つ目の穴は、木ネジの頭を隠すための埋木の穴ですので、埋木をしない場合は必要ありません。

穴の径は埋木に使う丸棒の径に合わせる必要がありますので、多少の前後は変更していただいて構いません。

深さも10mm程度で特に決まりはありませんが、使用される木ネジの長さによって調整してください。

重要なのは2つ目の穴になります。

長穴は、天板の動きに対応するためのものですので、長穴の方向は、天板の繊維方向と直交方向としてください。

幅は4mmとしていますが、使用される木ネジの径によって変更してください。

木ネジの径より若干大きめとし、木ネジが自由に動ける幅としてください。

長さの10mmは、天板の動く量を想定して決めた寸法で、これくらいの余裕があれば良いでしょう。

深さは、天板の底まで貫通させてください。

木ネジを打つ際の注意点ですが、木ネジは、全ての長穴の長さの10mmの中央あたりに打ってください。

膨張と収縮にそれぞれ5mmづつ対応させるという考えです。

それともう一つ、長穴に打つ木ネジは、幕板にはしっかり固定できる深さに打つ必要があります。

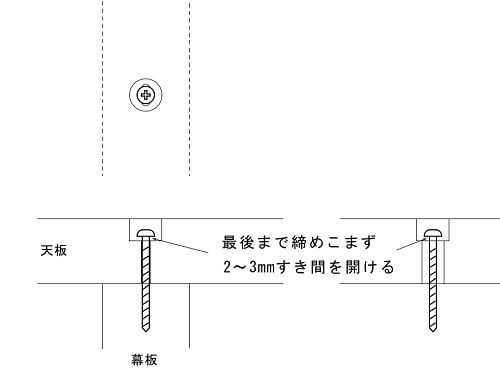

天板に開けた埋木用の穴の底には、きつく締めないで、少しすき間を設けてください。

下記の図のようにしてください。

上記のようにすれば天板の動きに対応できます。

すき間を開けると天板がガタツクように思われるかもしれませんが、木ネジで止めるのは1か所だけではなく、数か所になりますので、全体としてはしっかり止まります。

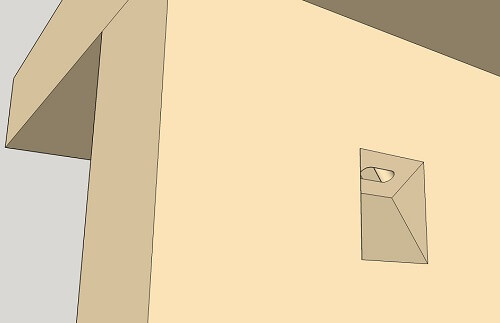

② 幕板の下側から木ネジを打つ方法

木ネジの頭を見せたくない場合や、埋木をしたくない場合は、幕板側から天板に向かって木ネジを打ちます。

この場合は、幕板の下側から打つ場合と、次にご紹介する幕板の内側の側面から打つ方法の2通りの方法があります。

幕板の下側から打つ場合は、以下のようにします。

1つ目の丸穴と2つ目の長穴の形状は、天板から木ネジを打つ場合と同じですが、それぞれの穴の深さが大きく変わってきます。

大きなテーブルになると、幕板の高さも高くなりますが、上記の場合では100mmとしています。

1つ目の丸穴は、幕板の下側になりますので埋木は必要ありません。

木ネジの長さに合わせて、天板から木ネジが飛び出さないように深さを決めてください。

2つ目の長穴は、幕板の上側まで貫通させます。

木ネジを打つ際の注意点は、天板から木ネジの先端が飛び出さないようにすることです。

目安としては、たとえば上記の図のように天板の厚みが30mmの場合は、下側から厚みの約2/3くらいのところで木ネジの先端が止まるようにしてください。

下側から20mm入って、10mm残る感じです。

また「天板から幕板に向かって木ネジを打って埋木をする方法」と同様に、幕板に開けた15mmØの穴の底にはきつく締めないで、少しすき間を設けてください。

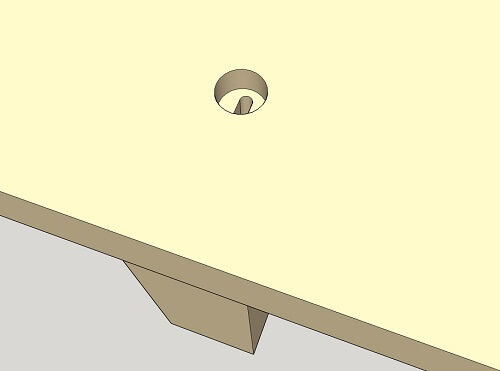

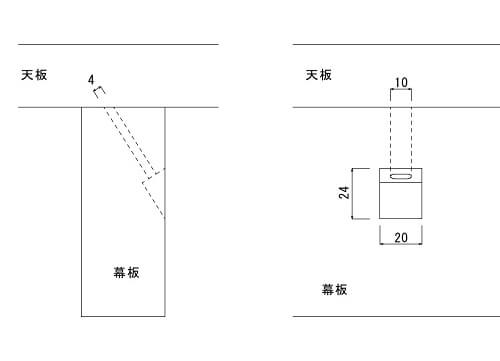

③ 幕板の内側の側面から木ネジを打つ方法

幕板の側面から木ネジで接合する場合は、外側は見えますので幕板の内側の側面に四角い穴(丸穴でもよい)を開けます。

木ネジを打つ長穴は天板に向かって斜めに打ちますので、四角の穴は、四角の穴の上面が長穴に対して直交するように開けます。

四角の穴の寸法は、長穴を4×10mmとした場合のおおよその寸法です。

長穴の寸法、方向によって変わってきます。

また位置についても、木ネジの長さによって変わってきますので、加工を始める前に正確な図面を起してください。

また同じく木ネジを打つ際は、幕板に開けた四角い穴の底にはきつく締めないで、少しすき間を設けてください。

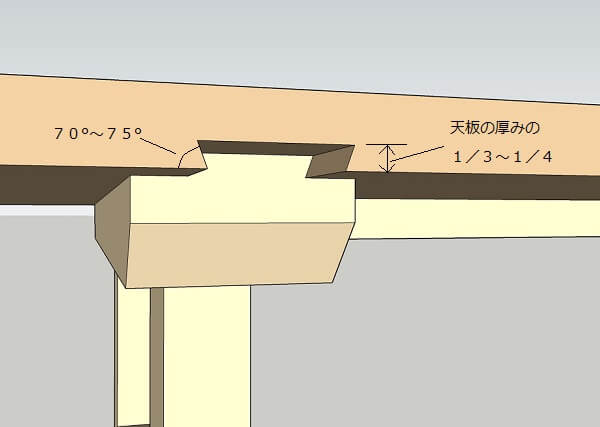

吸い付き桟で接合する方法

吸い付き桟とは、ホゾの先が広がった形をした桟のことです。

天板のミゾも同様の底が広がったミゾを付けることによって接合するつなぎ方になります。

上記の図はH型脚の場合ですが、脚の方の桟には先が広がったホゾを加工し、天板には同じ形状の底が広がったミゾを掘ります。

このようなミゾとホゾの側面が斜めになっているものを蟻ミゾ(ありみぞ)、蟻ホゾ(ありほぞ)と呼んでいます。

接合させると以下の図のようになります。

天板と脚組の接合部を拡大すると以下の図のようになります。

ミゾの深さは、天板の厚みの1/3~1/4、

側面の角度は、上の図のところが70°~75°が標準となっています。

上記のような蟻桟加工は、接合する場合、天板を上から乗せるわけにはいかないので横からミゾ、ホゾを合わせて差し込んでいきます。

したがって、ミゾ、ホゾの正確な寸法の加工が要求されます。

また天板の側面に上記の図のように、ミゾが見えますので、隠したい場合は埋木をする必要があります。

組立て方の手順ですが、先に脚組を完成させて、その後正確にホゾの位置を天板に印して天板のミゾ加工を行います。

あるいは、ホゾ加工を行った天板受け材だけを先に天板に取りけてから、その下の脚組を行う方法もあります。

図のように吸い付き桟は、側面が斜めになっていますので、外れることはありませんので、接着剤は使用してはいけません。

接着剤を使用すると、天板の動きが妨げられて、最悪の場合天板が割れる可能性があります。

まとめ

一般的な天板、脚組の構造と接合方法をご紹介しましたが、実際の作成にあたってはご自身のやりやすい様にアレンジしてください。

接合方法については、天板の動きを重視した接合方法をご紹介しました。

特に注意が必要なのは、天板を無垢1枚板材、はぎ板、集成材で製作する場合です。

かまち組天板を含めて上記以外の天板については、動きは少ないので、それほど神経質になる必要はありません。

見栄えさえ気にならなければ、木ネジでただ止めるだけでもOKです。

入手が簡単で規格寸法が揃っている2×4材であれば、カットして、木ネジで止めるだけの作業で簡単に作れます。

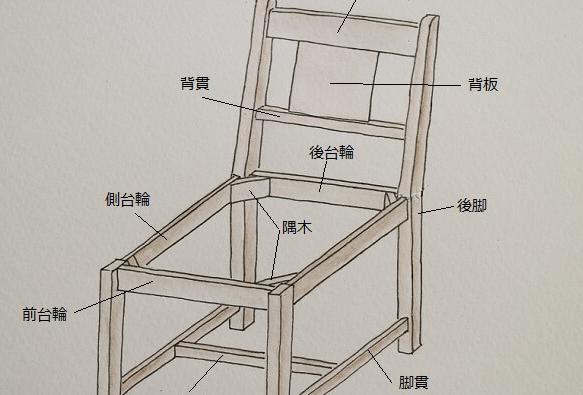

木製椅子の作り方は、こちらの記事をご参考にしてください。

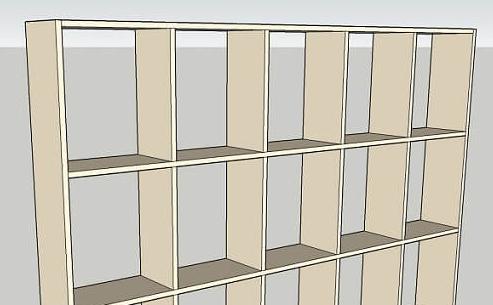

棚の作り方の基本はこちらから

木箱の作り方と組み方の基本はこちら

木材の基本的な接合方法はこちら

コメント