テーブルは使う場所や使い方によって多くの種類がありますが、基本的には天板と脚で構成されています。

したがって、テーブルや机の製作においては、使用目的や使用場所に応じて製作方法を検討する必要があります。

テーブルをDIYで自作するときの作り方の基本は、天板と脚とを別々に独立して製作し、両方を接合するという作り方が良いでしょう。

テーブルの種類と天板と脚の種類、そしてそれらの接合の仕方についてご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

テーブルの種類

テーブルは、使用場所、使用目的などによって幾つかの種類があります。

それらの種類によって、形状、大きさ、使い方が変わってきますので、DIYで自作される場合のご参考にしてください。

ダイニングテーブル

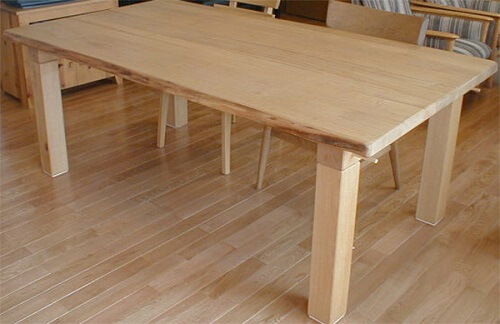

上記は実際に現在私が使用しているダイニングテーブルですが、天板は輸入されている既製品のタモの耳付き天板です。

脚は私が作りましたが、天板に取り付けた2本の角材と脚とをホゾ加工を施し差し込んで横から丸棒を打ち込んで固定しています。

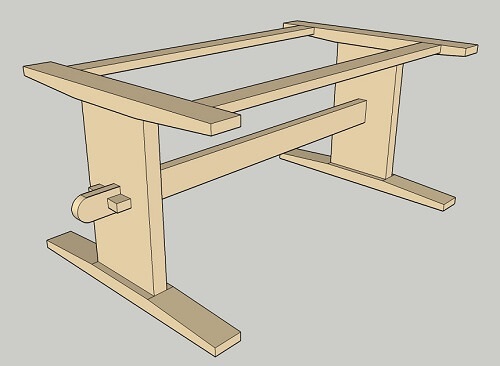

上記もダイニングテーブル用として製作したもので、天板はタモ材のオーダー製作の無垢横はぎ天板を使用しています。

脚はH型の脚となっており、中央の貫でクサビを使って固定しています。

脚の上部は、ホゾ加工を施し、天板に取り付けた横木に差し込むだけとしています。

固定はしていませんので、クサビを外せば脚を分解することが出来ます。

上記はガーデン用のテーブルとして製作したものですが、ダイニングテーブルとしてもよく見る形です。

木材は、イエローパイン材の無垢板を使っており、天板は横木に板を並べただけとなっています。

脚はX型の脚とし、脚の交差した部分に貫を差し込み、クサビを使って固定しています。

脚は天板に取り付けた横木に差し込むだけとなっていますので、クサビを外せば脚を分解し、天板とも分離できます。

上記はポンデローサパイン材を使った基本的な4本脚のダイニングテーブルですが、通常よりも左右の天板を伸ばして人の足が貫に当たらないようにしています。

そのため、延長部分にも幕板を取り付けています。

オスモオイルのクリアーを塗装しています。

リビングテーブル

リビングテーブルは、リビングなどの家族がくつろぐお部屋の中央に置かれる場合が多く、小さめで背の低いテーブルが一般的です。

上記のリビングテーブルは、ポンデローサパイン材の輸入品の集成材を使用しています。

脚は3枚を貼り合わせています。

リビングテーブルの天板には、木材を使ったものの他にガラス素材を使ったものも多く見られます。

サイドテーブル

ポンデローサパイン材を使った基本的な4本脚のサイドテーブルです。

同じくオスモオイルのクリアーを塗装しています。

上記2台のサオドテーブルは、幕板のみで脚を固定していますので、若干ですが不安定な感じがします。

天板の材質はタモ材を横はぎしたものです。

イエローパイン材を使ったガーデン用のサイドテーブルです。

イエローパイン材を使ったX型の脚のガーデン用のテーブルを小さくしたものです。

上記もX型の脚を使ったサイドテーブルです。

天板はタモ材の無垢横はぎ天板を使用しており、脚は天板に取り付けた横木に差し込むだけとなっています。

上記のX型の脚は、交差部分でお互いの脚の厚みの半分づつを欠き取り、「相欠きつぎ」としています。

オスモカラーのブラウン色を塗装しています。

上記のX型の脚は、厚みではなく脚の幅を「相欠きつぎ」としており、組み合わせただけで接着剤は使用していませんが、しっかりと安定しています。

角度を付けた相欠き加工となっていますので、加工精度が要求されます。

天板、脚ともタモ材の無垢横はぎ材をつかっています。

ベッドの脇机用として作ったサイドテーブルです。

木材はミズメを横はぎして使っています。

円形テーブル

天板はミズメ材を使った無垢横はぎ天板。

脚も2枚貼り合わせています。

上記の天板はポンデローサパインの無垢横はぎ天板、脚はホワイトアッシュ材を2枚張り合わせています。

上記の2台の円形テーブルは、幕板のみを使った4本脚のテーブルです。

幕板は、駒止め金物を使って天板と固定し、脚は幕板金物を使って幕板と固定しています。

コーナーテーブル

壁のコーナーなどのちょっとした空きスペースに置いて、花瓶などを置くのに作ったものです。

木材は、タモとホワイトアッシュを使っています。

折りたたみテーブル

折りたたみ式のテーブルは、脚や天板が折りたためるようになったテーブルです。

天板を折りたたむことが出来るテーブルは、フォールディングテーブルやバタフライテーブルとも呼ばれています。

使用しないときに片づけたり、キャンプなどのアウトドアで使うときなどに持ち運びが出来て大変べんりです。

どのようなものがあるのか、集めてみました。

会社などで使われているお馴染みのスチール製の折りたたみテーブル。(広告)

X型の脚をたたんで天板が折れるミニテーブル。(広告)

折りたたみ式のセンターテーブル。(広告)

キャンプなどのアウトドアにピッタリの折りたたみテーブル。(広告)

パイン材の折りたたみ式テーブル。(広告)

折りたたみ式のパソコンテーブル。(広告)

昇降式テーブル

昇降式テーブルはリフティングテーブルとも呼ばれていますが、使用目的によって自由に高さが調節できるテーブルです。

調節できる範囲は、テーブルによっていろいろあります。

現在市販されている昇降式テーブルを集めてみました。

(広告)

伸縮式テーブル

伸縮式テーブルは、エクステンションテーブルとも呼ばれています。

天板の伸縮の方法には、内臓式と取り外し式があります。

天板を延長したり伸ばしたり出来るテーブルで、普段は小さくして使っていても休日などに家族が集まって食事をしたりするのに大変便利なテーブルです。

(広告)

ネストテーブル

形状が同じで大きさが異なるテーブルが入れ子の状態になっているものをネストテーブルと呼んでいます。

大きなテーブルの下や中に、複数個の小さなテーブルが入っています。

それぞれ複数個のテーブルを独立したテーブルとして使うことが出来ます。

使わないときは、収納して1つのテーブルとしても使うことが出来て大変便利なテーブルです。

(広告)

天板の種類

天板の種類にはいくつかの種類がありますが、製作方法による天板の種類には以下のようなものがあります。

1、無垢1枚板天板

2、無垢巾はぎ天板

3、集成材天板

4、かまち組天板

5、単板貼り天板

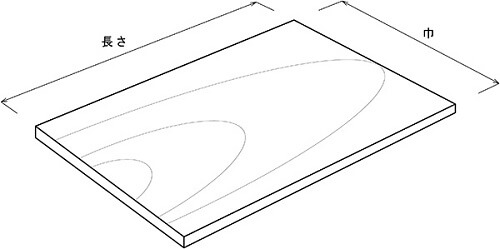

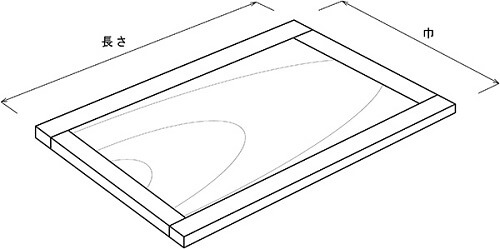

無垢1枚板天板

文字通り、無垢板による1枚天板になります。

巾が広くなるにしたがって、なかなか入手も困難になり、巾の広い1枚天板は銘木となり価格は非常に高価になります。

ただ天然の無垢の1枚板となりますので、自然の木の良さを最大限に楽しむことができます。

予算に余裕があれば、巾広の無垢板を専門に扱っている銘木屋さんを訪れるのも面白いかもしれません。

掘り出し物の1枚に巡り合えるかもしれません。

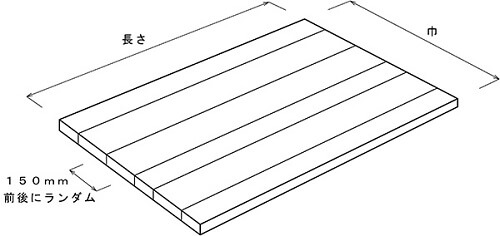

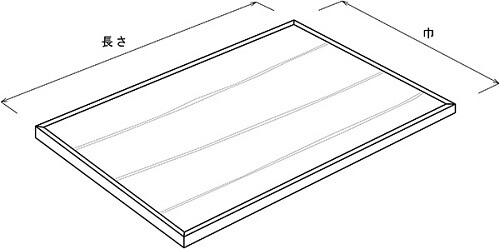

無垢幅はぎ天板

無垢の1枚天板は入手も困難になり、価格も高価になりますので、入手が容易な巾の狭い無垢の板を数枚、巾のみを貼りあわせて作った天板が無垢巾はぎ天板となります。

ただし以下の理由により、一般の方が製作するには比較的困難な場合があります。

① 人工乾燥させた完全に乾いた材料が必要である。

② 貼り合せるのに専用の工具、技術が必要である。

③ 貼り合せた巾の広い天板を加工するのに専用の機械が必要である。

したがって巾はぎ天板の場合は、専門の製作業者に製作を依頼したほうが良いですが、オーダー製作の場合の価格は比較的高価となります。

木の種類によって入手可能な巾にはいろいろありますが、1枚の無垢板の巾が150mm前後であれば入手は簡単になりますので、それらの板を巾方向に貼り合せ、長さ方向は1枚の無垢板となります。

貼り合せる方法については、メーカーによっていろいろあります。

比較的多く行われている方法としては、接着面にビスケットを挟み、高周波加熱を使った接着方法です。

ビスケットとは、楕円形をした板状のものです。

文字通りお菓子のビスケットの形に似たもので、接着面の数箇所に挟み込んで接着します。

ビスケットの効果としては、接着強度の向上と貼り合せる際に板同士が厚み方向にズレルことを防ぎます。

高周波(加熱)接着とは、接着面に熱可塑性、又は熱硬化性の接着剤を塗布し、圧着します。

圧力を加えた状態で高周波を流すことによって高温、高圧を発生させ木材同士を強力に接着させる技術です。

物質の加熱には、内部加熱と外部加熱があります。

外部加熱とは、物質の外部から熱伝導等を利用して徐々に内部まで加熱する方法です。

内部加熱は、物質そのものが発熱することによって内部と外部から同時に加熱されます。

高周波(加熱)接着は、上記の内の内部加熱になります。

高周波(加熱)接着には、

●短時間で高温を発生させることができる。

●内部と外部を均一に加熱することができる。

等の利点があります。

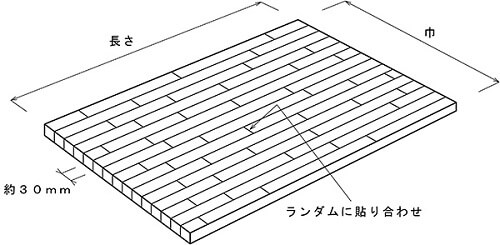

集成材天板

集成材による天板で、天板の中で一番入手が簡単で安価に製作できます。

また、木の種類も豊富で、広葉樹、針葉樹など多くの樹種が製作可能です。

天板程度の大きさの集成材でしたら既製品でも使用できるものも多くあり、オーダー製作も容易です。

集成材は巾が約30mm前後の無垢板を巾方向に貼り合わせており、また長さ方向もランダムに繋がれています。

集成材そのものは、一般の方には製作することは難しいので、集成材を扱っている販売会社等に製作を依頼されるのが良いでしょう。

集成材については、かなり大きなサイズも製作することは可能ですが、メーカーによって製作できる限界がありますので確認が必要です。

かまち組天板

中央部分の鏡板と呼ばれる板の周囲を木枠で囲って作られた天板で、コタツの天板などに見られるものです。

中央の鏡板の作り方にはいろいろありますが、集成材やフラッシュ構造などが多く、反りに強い天板が作れる特徴があります。

単板貼り天板

単板貼り天板は、かまち組天板の表面に化粧単板や樹脂単板などを貼りあわせたものです。

合板、ボード、集成材などの表面に化粧単板や樹脂単板などを貼りあわせ、周囲に木材やその他の面縁を取り付けた天板です。

脚の種類

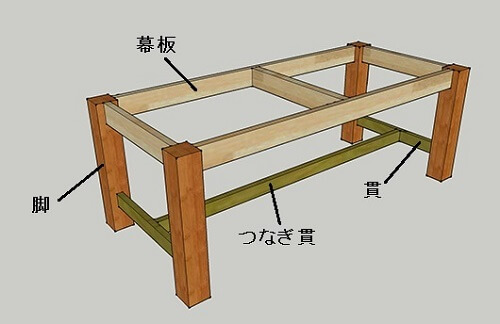

基本的なテーブルの脚は幕板、貫、つなぎ貫で構成された4本脚ですが、その他には、X型、H型、1本脚等いろいろな形があります。

以下いろいろな脚の形状のテーブルをご紹介したいと思います。

基本的な4本脚

上記の図が一般的な4本脚の場合の脚の作り方となります。

脚の上部で脚を繋いでいるのが幕板と呼ばれる板で、脚を繋ぐ働きと同時に天板との接合に使います。

脚の下部では、貫(ぬき)と呼ばれる板で2本の脚を繋ぎ、貫と貫を繋ぐのがつなぎ貫と呼ばれる板です。

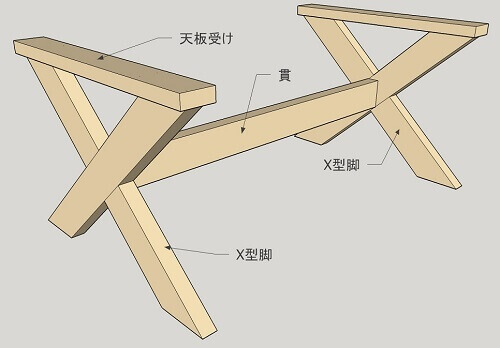

X型の脚

脚をX型に交差させて固定された脚です。

上記の図の例では、交差部分の脚の厚みの半分づつを相欠きして固定しています。

また貫によって交差部分でホゾ加工によって両側の脚を繋いでいます。

またダイニングテーブルでご紹介した上記のテーブルのように、脚は相欠きせず交差させただけで、貫を貫通させて外側でクサビで固定する方法もあります。

この方法ですと分解することも可能ですので、おすすめです。

I型の脚

ダイニングテーブルなどによく見かけられる脚の形です。

左右の脚は、中央の貫を使ってクサビ止めとしています。

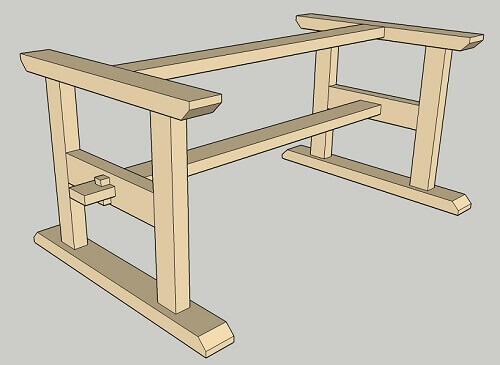

H型の脚

I型の脚に比べて安定性の向上したH型の脚です。

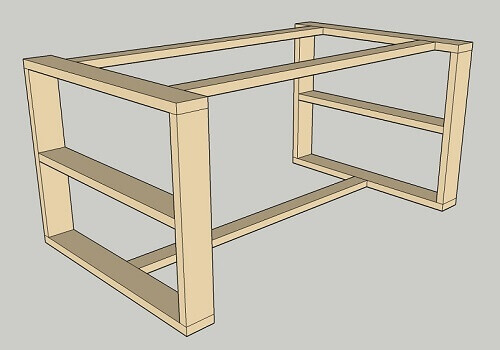

ロの字型の脚

四方を木枠で囲った形をした脚です。

木枠の幅を広くすれば、両方の脚の繋ぎがなくてもそれだけでも安定します。

また木枠の部分を収納スペースとして利用することも出来ます。

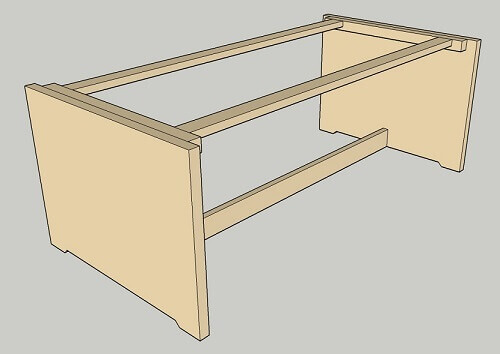

板脚

1枚の大きな板を脚として利用したものです。

大きな幅の広い板を使う場合は、反り止めのための措置も必要になります。

1本脚

アイアン脚

同じ材質の木材を使った脚の他に、アイアンを使った脚もたくさん有ります。

丈夫なアイアンを使えば、スッキリしたシャープなデザインも可能となります。

素敵なデザインのアイアン脚をご紹介します。

(広告)

テーブル脚の接合金具

テーブル脚の接合金具は、方法によって幾つかの種類があります。

ここでは脚の連結に必要な接合金具についてご紹介します。

脚と幕板との接合金具

●テーブル脚コーナー金具

(広告)

テーブル脚コーナー金具は、幕板金物や幕板金具としても知られていますが、

基本的な幕板を使った4本脚の場合に、脚と幕板を連結するのに使われる金具です。

脚と天板との接合金具

アトムワンツージョイントとレッグジョイントは脚と天板とを直接接合することが出来る大変便利な金具です。

●アトムワンツージョイント(広告)

アトムワンツージョイントは、上記の「テーブル脚用金具」「天板用金具」「テーパーピン」の3つの部品から構成されています。

工具としては、六角レンチが必要になります。

●レッグジョイント(広告)

レッグジョイント金具については上記にて取り扱われています。

折りたたみ脚用金具

脚を折りたたむ時に使う金具を集めてみました。(広告)

天板と幕板の接合方法

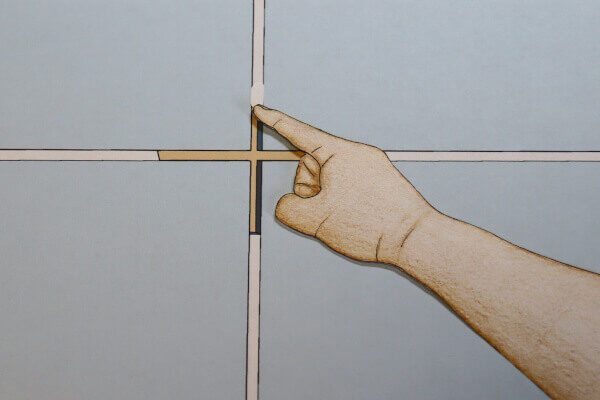

テーブル等の広い巾を有する天板と脚を接合する場合に、重要で且つ一番気をつけておかなくてはいけないことは、

天板は巾方向(繊維方向と直行方向)に常に膨張、収縮を繰り返しているということです。

したがって、天板と脚の接合においては、上記の天板の膨張、収縮を妨げないように接合しなければいけません。

つまり、天板が膨張、収縮出来ない様に、天板と脚を強固に接合してはいけません。

仮に天板の膨張、収縮を妨げる様な取り付け方をしますと、天板の割れ、接着層のはがれの原因になります。

そのためには、天板と脚の接合と同時に、天板が自由に動ける様にしなければいけません。

そのための接合方法によく使われているのもが、木製駒止め、及び駒止め金物(アングル天板止) です。

木製駒止めの使用方法等につきましては、下記ページに詳しく解説されていますのでご覧ください。

http://www.tai-workshop.com/f-detail/fd-02.html

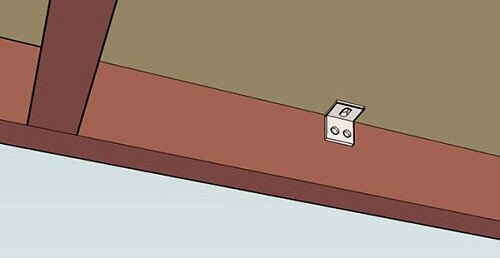

駒止め金物(アングル天板止)

駒止め金物は、1辺が2cm程度の小さなL型の金物で、上記の写真のように左側の横穴と右側の縦穴の2種類あります。

一般の私たちが使用するのは、駒止め金物が簡単で取り付けやすいでしょう。

取り付けには木ネジを使用しますが、幕板側には2個の丸穴でしっかり固定します。

天板側に長穴が巾方向(繊維方向と直行方向)と平行になるように緩めに取り付けます。

つまり、駒止め金物の長穴が天板の動きに対応しています。

駒止め金物のご購入につきましては、下記画像をクリックしていただきますと販売されているページにいけます。

(広告)

まとめ

テーブルの製作にあたっては、天板と脚を分けて考え、それぞれを目的に合わせて製作し、接合するのが良いでしょう。

テーブル、天板、脚の種類の中から目的、用途に合わせて選んでみてください。

天板と脚との接合方法についてはこちらもご参考にしてください。

木製椅子の作り方と接合方法はこちらから

木箱の作り方と組み方の基本はこちらから

コメント