DIYでの木箱作りは、切る、削る、接合する、という木工の基本作業で出来る基本的な木工作品です。

木箱は大変シンプルですが、あなたのお部屋に合わせてピッタリに作ることが出来ます。

また、いろいろな整理収納ボックスとして利用できます。

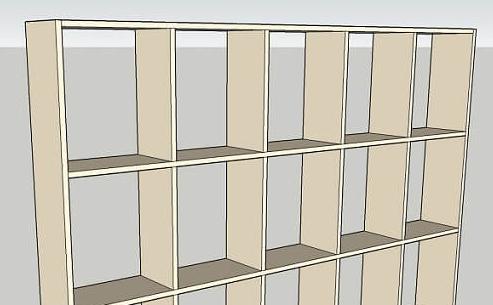

木箱は単純な作業で出来ますが、箱作りの技術をマスターできれば、収納家具などの複雑な家具などにも応用することが出来ます。

簡単な木箱から凝った木箱まで、木箱の作り方と組み方の基本についてご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

木箱の作り方と組み方の基本

まずは、DIYでの木箱の作り方と組み方の基本についてご紹介します。

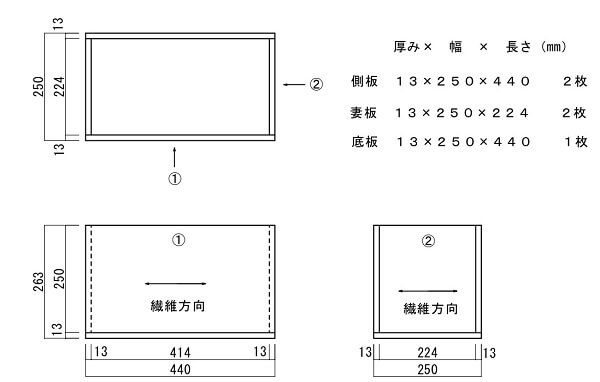

そこで下記の図のような簡単な木箱を例に、DIYの基本の作業をご説明します。

木箱の幅が250mm、長さが440mm、高さが263mm のフタのない木箱です。

この木箱を自作するには、側板が2枚、妻板が2枚、底板が1枚必要になります。

側板の繊維方向(木目方向)は、上記の例では横に流すようにしました。

ホームセンターで厚みが13mm、幅が250mm、長さが910mmの板を購入してきましたので、幅の250mmをそのまま使えるようにしました。

幅をカットする必要がなく、切るのは長さだけで済みます。

底板も側板の内側に収める方法もあり、この方が見栄えは良いかもしれませんが、組み方が簡単な外付けとしています。

材料

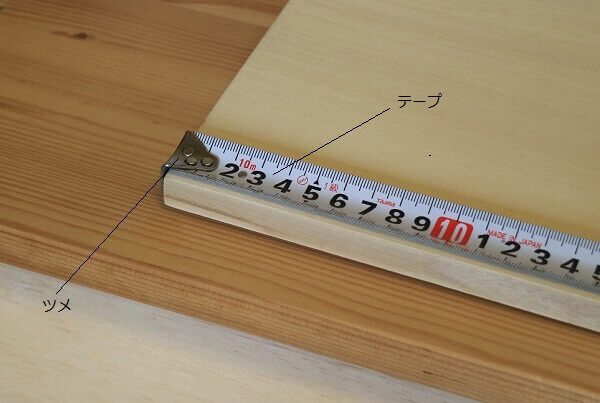

木箱を手作りするための材料となる板を購入するために近くのホームセンターに行き、板を購入してきました。

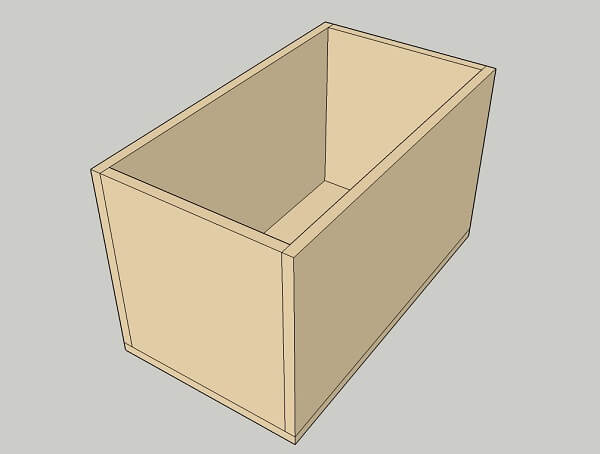

桐の集成材で、寸法が13(厚)×250(幅)×910(長)の板を2枚購入しました。

上記の桐の集成材は、中国産のもので、安価に入手することができました。

この他にも、パイン材、ゴム、ファルカタなどの集成材や、ヒノキ、スギ、ツガ、などの無垢板などが販売されています。

このようにホームセンターには木箱作りに最適な材料が各種販売されています。

おおよその自作する木箱のイメージが出来上がったら、ホームセンターを覗いてみて板の種類とサイズを調べます。

そうすることによって、材料のロスや無駄なカットが少なくなるように設計図を書くことが出来ます。

切る(カット)

それでは最初にDIYでの木箱の作り方の中の、切る作業についてご紹介します。

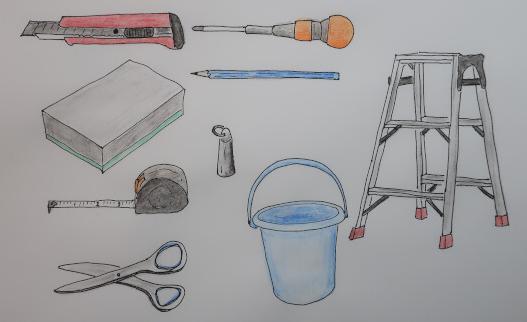

まず材料から木箱作りに必要な板をカットしますが、カットするのに必要な道具は以下となります。

● コンベックス(メジャー)

● ノコギリ、又は丸ノコ

● サシガネ

● 鉛筆

● カンナ、又はサンドペーパー

購入してきた桐集成材から次の長さの板を切り出します。

13(厚)×250(幅)×440(長) 3枚

13(厚)×250(幅)×224(長) 2枚

切り出す前に、購入してきた2枚の板から上記の5枚をどのように切り出すかを決めておきましょう。

今回購入した桐材の集成材の木口は、きれいにカットされていますので、その木口を活かす切り方としています。

それでは、必要な板を切り出す「切る作業」について手順をご説明します。

ステップ1 切り線を引く

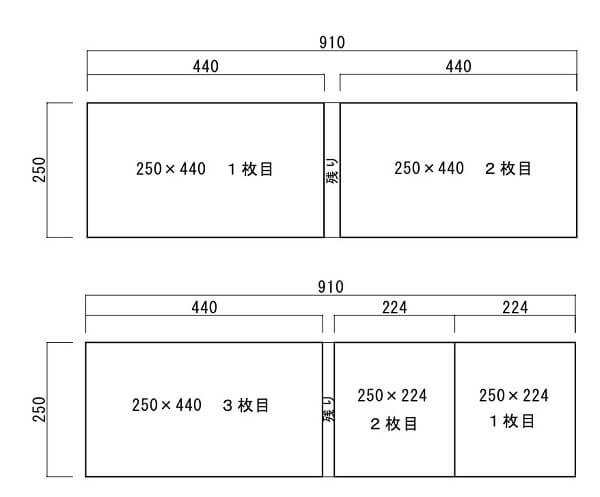

メジャーを使って、材料に最初の1枚の板の長さ(440mm)の印を付けます。

まずメジャーのテープを少し引き出して、先に付いているL形のツメを材料の先に引っ掛けます。

そしてメジャーを引っ張り、印を付ける目盛りが見えるようにします。

440mmの位置に印を付けます。

💡コンベックスを使って長さの印を付けるときのポイント

正確に所定の寸法の位置を決めるためには、板の長さ方向と平行に真っすぐに引っ張らなければいけません。

そのためには、コンベックスのツメを材料の幅の中央あたりではなく、材料の端に引っ掛ける必要があります。

そうすれば、テープのラインと材料の側面のラインを見て、平行になるように引っ張ることができます。

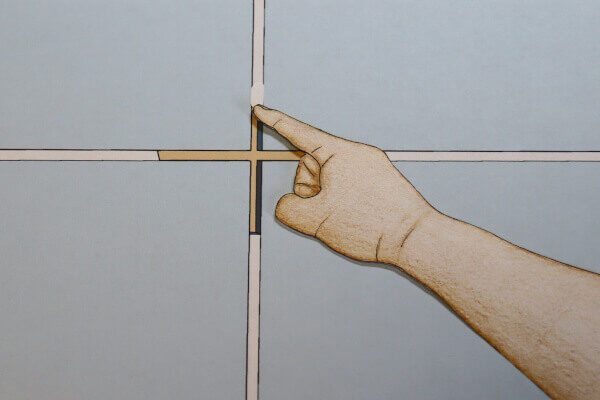

下記の写真の下側のように、中央あたりに引っ掛けますと、下の写真は極端ですが斜めになってしまいます。

正確に測れないことがありますので注意が必要です。

〇

✖

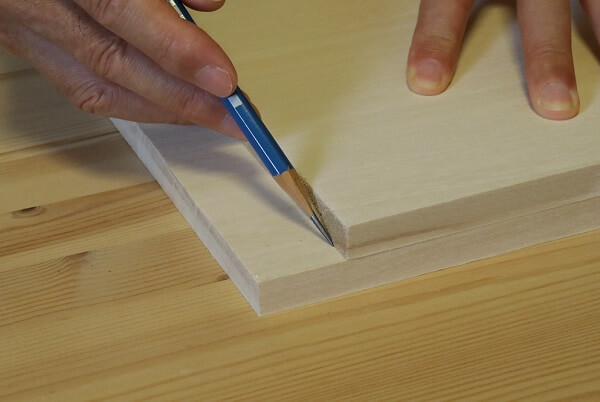

次にサシガネを使って材料の、440mmの位置に、長さに対して正確な垂直線を引きます。

サシガネは、上記の写真のように長手(長い方)と妻手(短い方)があり、正確に直角となっています。

サシガネはいろいろな使い方がありますが、その一つに材料に正確な垂直線を引くことが出来ます。

サシガネの片方を材料の側面に沿わせ、もう片方で垂直線を引きます。

💡 サシガネを使って垂直線を引くときのポイント

サシガネの片方は、材料の上に置くのではなく、材料の側面に沿わせて、手でしっかりと押さえます。

そうすると、線を引く方は長さ方向に対して正確に直角になっていますので、正確な垂直線を引くことが出来ます。

✖

〇

端から440mmの位置に垂直の切り線を引くことが出来ました。

ステップ2 切り線に沿って正確に切る。

上記で引いた切り線に沿ってノコギリでカットします。

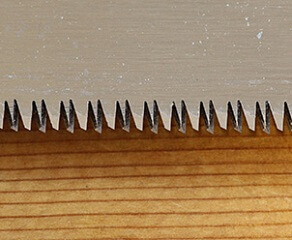

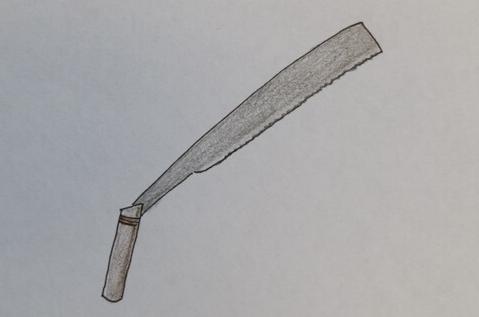

使用するノコギリは、両刃ノコと替え刃式ノコのどちらかがよく使われますので、どちらかお持ちのノコギリを使ってください。

ノコギリの刃には、木目に対して垂直に切る場合(長さを切る場合)に使う横びき用と、

木目に沿って切る場合(幅を落とす場合)に使う縦びき用があります。

今回は、木目に垂直に長さをカットしますので、横びき用を使ってください。

横びき用

縦びき用

今回は両刃ノコを使ってみます。

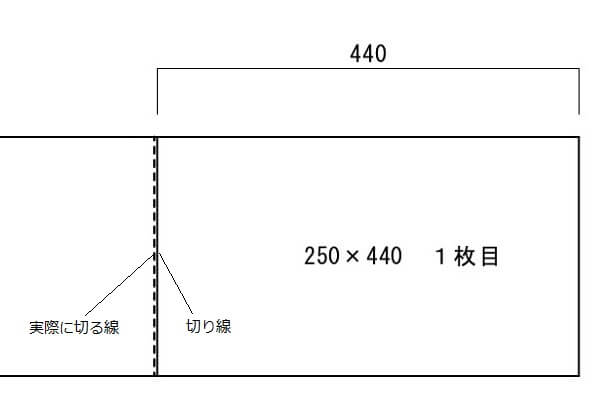

1枚目を切り出すために引いた切り線を残すように、上記の図では、切り線の左側を切ります。

ノコギリの使い方については、下記に詳しくご紹介していますので、ご参考にしてください。

上記の写真が、最初の1枚を切った切り口ですが、ノコギリで真っすぐ切るのは難しく、ご覧のようにイビツになってしまいました。

そこで、次のステップが必要になります。

ステップ3 木口をカンナで手直しする。

ステップ2で切った1枚目の木口をカンナ又はサンドペーパーで、直線になるように手直しします。

慣れない内はどうしても切った木口が真っすぐになっていないので、手直しをして1枚目を2枚目以降の基準の板とします。

イビツになってしまった切り口を真っ直ぐな直線になれば良いので、きれいに仕上げる必要はありません。

木口をカンナで削るのは慣れた方でも難しいので、サンドペーパーが良いでしょう。

上記の写真のように、板の切れ端か角材にサンドペーパーを巻き付けて、削れば真っすぐに削ることが出来ます。

カンナやサンドペーパーで削るときの注意点ですが、長さ方向に対して木口に垂直に当てて削ってください。

斜めに当てると、当然ながら木口が斜めになってしまいます。

カンナで削って、切り口を真っ直ぐにしました。

これで最初の13×250×440 の板が1枚取れました。

ステップ4 最初の1枚を基に2枚目の切り線を引く。

最初の1枚目を残った板の反対側からピッタリ重ねて切り線を引きます。

これによって1枚目と同じ長さの寸法の板が取れます。

ステップ5 2枚目も同様に切り、カンナで手直しする。

ステップ2と同様の方法で切り線を残すように切り線のどちらかをカットして、2枚目を切り出します。

ステップ3と同様の方法で、2枚目の木口を真っすぐになるように手直しします。

ステップ6 3枚目も1枚目を基に切り、カンナで手直しする。

ステップ4と同様の方法で、1枚目を3枚目を切り出す次ぎの板の上にピッタリ重ねて切り線を引きます。

ステップ2と同様の方法で、切り線を残すように切ります。

そしてステップ3と同様の方法で、3枚目の木口を真っすぐになるようにカンナで手直しします。

これで長さ400mmの板が3枚取れました。

次に同様の方法で長さ224mmの板を2枚切り出します。

ステップ7 切り線を引く

ステップ1と同様の方法で、メジァー、サシガネを使って、カットしていない木口の方から224mmの切り線を引きます。

ステップ8 切り線に沿って切り、手直しする。

ステップ2、ステップ3と同様の方法で、カットを行い、直線になるようにカンナ、又はサンドペーパーを使って手直しをします。

同時に2枚目の基準となる木口も真っすぐになるように手直しをします。

ステップ9 1枚を基に2枚目を切り出す。

ステップ4、ステップ5と同様の方法で、1枚目を基にして、2枚目の手直しした方にピッタリ合わせて切り線を引き、カットして手直しをします。

これで224mmの板を2枚切り出すことができました。

以上で購入してきた桐集成材から次の5枚の板を切り出すことが出来ました。

13(厚)×250(幅)×440(長) 3枚

13(厚)×250(幅)×224(長) 2枚

削る

DIYでの木箱の作り方の中の、削り方についてご紹介します。

しっかりしていて見た目にもきれいな木箱を手作りするコツの1つは、それぞれ1枚1枚の板の切り口を真っ直ぐに削っておくことです。

そのためには、上記の切る作業のなかでもご紹介しましたが、1枚の板を切り出すたびにカンナ、又はサンドペーパーで丁寧に手直ししましょう。

また切り出す板が揃ったら、長さの同じ板を合わせてみて、ちゃんと長さが揃っているかもチェックしましょう。

揃っていない場合は、カンナやサンドペーパーを使って手直しします。

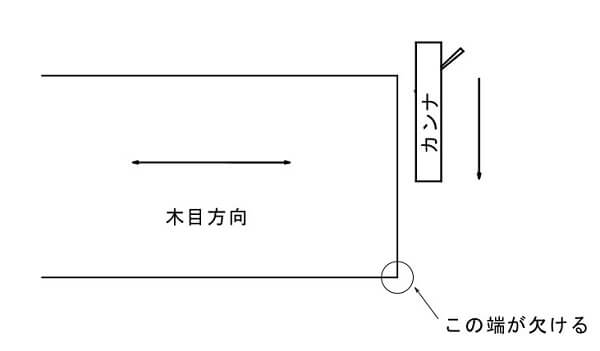

カンナを使って木口を削るときの注意点ですが、

木口の最初から最後まで一気に削ってしまうと、最初は問題ありませんが、削り終える木口の端が欠けてしまう場合があります。

上記の写真が、木口の端が欠けてしまった失敗例です。

これを防止するには、端から端まで一気に削らないようにします。

板の幅の中間あたりから2/3当たりのところで、カンナを板から離して、そこから先は削らないようにします。

そして板をひっくり返して、削っていないところを再度削ります。

上記のような削り方をすれば、カンナの刃先で引っ掛けて端が欠けてしまうことを防止することが出来ます。

またカンナの刃は、よく研いでおき、切れ味を良くしておきましょう。

また削るときに材料がぐらつかないように、専用の削り台を作っておき、しっかりとした作業台に動かないように固定します。

材料を削り台に載せて、安定させて削るようにしましょう。

木箱に組む

DIYでの木箱の作り方の中の、組み方についてご紹介します。

板を接合する木箱の組み方には、組み手を使う方法、木ネジを使う方法、釘を使う方法などの組み方があります。

ここでは基本的な釘と接着剤(木工用ボンド)を使う木箱の組み方をご紹介します。

木箱に組むのに必要な道具は以下となります。

●金槌

●釘(釘の長さは、板厚の1.5倍~2倍)

●釘締め(ネールパンチ)釘の頭を沈めるのに使います。

●キリ 釘が打ちやすいように下穴を開けます。

●木工用ボンド

まず最初に側板1枚と妻板1枚を接合します。

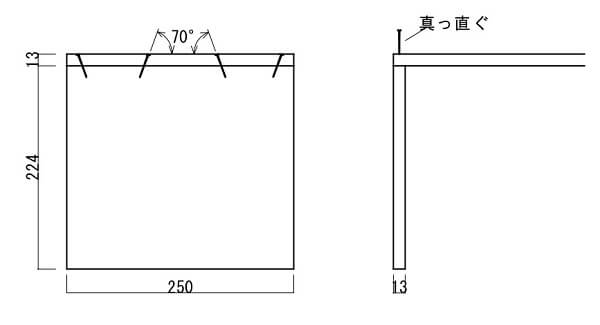

板幅250mmに4本の釘を使用します。

釘の長さについては、釘のみで接合する場合は板の厚みの2~2.5倍くらいが必要です。

今回はボンドを使用しますので1.5~2倍でOKです。

💡 接合力を高める釘の打ち方のポイント

通常釘は板に直角に真っすぐ打ち込みますが、接合力を高める打ち方があります。

その方法は、釘を斜めに打ち込みます。

4本の釘の内の2本づつを左右約70°傾けて打ち込みます。

下側の板に対して厚み方向には、斜めに打つと釘が飛び出す可能性がありますので真っすぐに打ち込みます。

傾けるのは、下側の板の幅方向に傾けます。

板が離れようとしても釘が斜めになって抵抗し、結合力が向上します。

釘を打ち込む前に、上側の板にキリを使って下穴を開けます。

約70°の角度を付けて上側になる板に釘を打ち込むための下穴を開けます。

深さは少し深めに、板厚の半分~2/3くらいの深さまで穴を開けます。

開けた下穴に釘を刺したところですが、先に釘をさしておくと打ち込みやすいでしょう。

💡板の固定の仕方のポイント

板の組み立てのために釘を打ち込む際は、板が安定せず、ぐらついたりして打ちにくいものです。

そこで、下側になる板を下の写真のようにTの字形に置きます。

下側になる板の横に、Tの字になるようにもう1枚の板を高さをそろえて沿わせます。

こうするとぐらつかず安定しますし、板を垂直に立てることが出来ます。

そしてこの上に上側の板を置いて、釘を打ち込みます。

上側の板も下側の板に垂直に当てることが出来、Tの字になっているので安定します。

この状態で釘を打ち込みますが、その前に下側の板に接着剤のボンドを塗ります。

下側になる板の木口に木工用ボンドを塗ります。

💡木工用ボンドを塗る際のポイント

木工用ボンドは、片面塗布型の接着剤となります。

接着する板のどちらか片方のみにボンドを塗ります。

両方に塗る必要はありません。

木工用ボンドを塗り、しっかり押さえて釘を打ち込みます。

しっかり押さえて釘を打ち込むと、上の写真のように余分なボンドが出てきますので乾く前に早めにふき取っておきます。

釘の打ち込みが完了しましたが、上記の写真のように、釘の頭が出ていますので、板の中に少し沈めたいと思います。

釘の頭を沈める方法には、両口玄能(げんのう)の丸くなった方でたたく方法もありますが、今回は「釘締め」を使ってみます。

釘締め(ネールパンチ)

「釘締め」はネールパンチとも言いますが、出っ張った釘の頭に釘締めの先を当て、金槌でたたいて釘の頭を沈めます。

釘の頭を沈めることが出来ました。

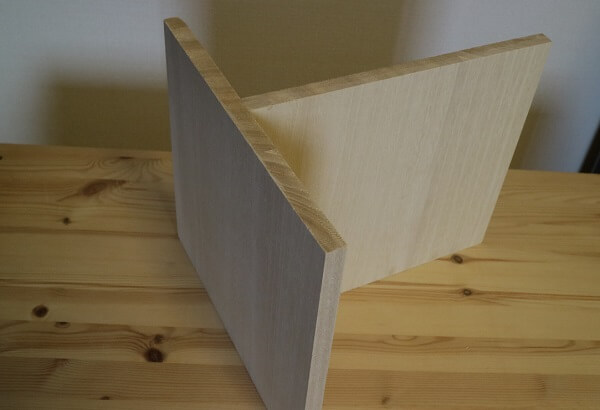

これで最初の側板1枚と妻板1枚をL形に組むことが出来ました。

次は、2枚目の側板と妻板を同様の方法でL形に組みます。

2枚目の側板と妻板の組み方は、1枚目で組んだL形の板を支えに使って接合します。

このようにすれば、ぐらつかず安定して釘を打つことが出来ます。

1枚目と同様にキリで下穴を開けて、ボンドを塗り、釘を打ち込みます。

飛び出した釘の頭は、ネールパンチで沈めておきます。

飛び出した余分なボンドもきれいにふき取ります。

これで2組のL形に組まれた板が出来ました。

この2組を合わせて、同様の方法で、釘、木工用ボンドで組み合わせて、底板を除く側面が完成しました。

次に底板を取り付けます。

完成した側面の板の底になる方にボンドを塗ります。

ここに底板を乗せます。

底板にも同様に斜めにキリで下穴を開け、釘を刺しています。

釘を打ち込み、釘締めで頭を沈めました。

これで木箱の組み立て作業は完了です。

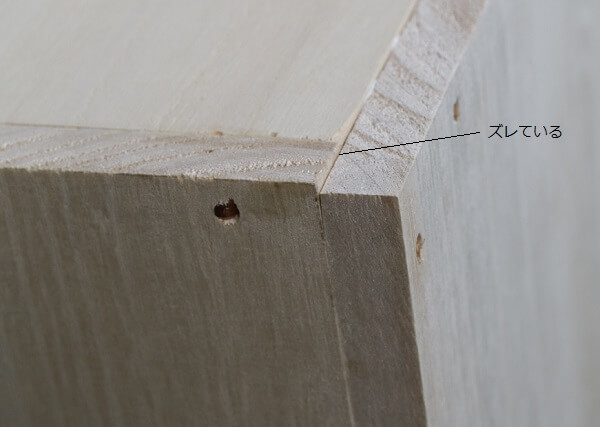

次に全体を確認して、接合部のズレなどを修正します。

ズレが生じている部分をカンナやサンドペーパーを使って修正します。

ズレが修正出来ました。

最後に面取りを行います。

面取りとは、板の直角になっている角を削って斜めや丸みを付けることです。

今回は、カンナを使って斜めの面取りをします。

板の角の斜めの面取りが出来ました。

木箱の内側はカンナが使えないので、サンドペーパーで面取りします。

内側の面取りが出来ました。

角の面取りをしておくと、手触りがとても良くなります。

トリマーをお持ちの方は、飾りの面を付けても良いでしょう。

木箱の完成です。

まとめ

木箱は簡単な木工作品ですが、木工の基本作業が含まれています。

手作りするのは簡単そうに見えますが、正確にきちんと作るのは案外難しいです。

木箱が正確にきれいに手作りすることが出来れば、複雑な木工作品にも応用できます。

木箱はいろいろなものを収納して整理するのにも役立ちます。

ぜひ木箱作りにお役立てください。

カンナの使い方についてはこちらを参考にしてください。

棚の作り方の基本はこちらから

木製テーブルの作り方と接合方法はこちら

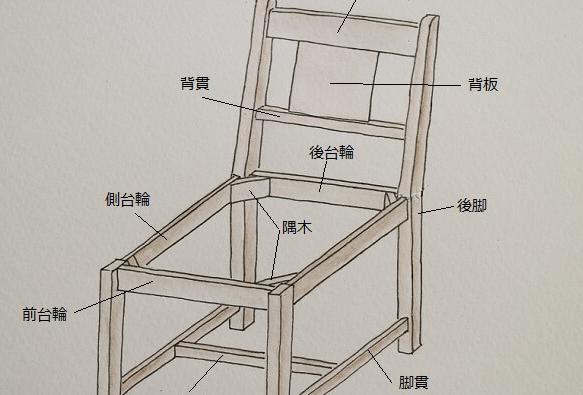

木製椅子の作り方と接合方法はこちら

コメント