のこぎりには、一般的な木工用に使う両刃のこぎりや、薄くて細かい刃の胴付きのこぎり、竹を切るための竹びきノコギリなどがあります。

特殊なのこぎりとしては、ワイヤー状のノコギリのフレキシソーがあります。

またノコギリの刃には、縦びき用と横びき用があります。

大工道具の中の「のこぎり」について、種類、使い方、構造、名称についてご紹介しています。

りょう(DIYアドバイザー)

のこぎりの種類

木材用ノコ

① 両刃ノコ

両刃ノコは、両方に歯がついているノコギリです。

木目に沿って切る縦びきと木目に対して直角に切る横びきの2種類の刃が付いており、木材をまっすぐ切るときに使用します。

② 替刃式ノコ

従来ののこぎりは上記の両刃ノコのように歯の部分と柄が固定されており、取り外すことは出来ないものがほとんどでした。

最近ののこぎりは歯の部分と柄が取り外せるようになっているものが多く、歯の切れ味が悪くなったら交換することができます。

上記のものはゼットソーと呼ばれている片側だけに歯が付いた替刃式ののこぎりです。

歯は横びき用の歯が付いていますが、縦びき用のものや両方兼用のものなどもあります。

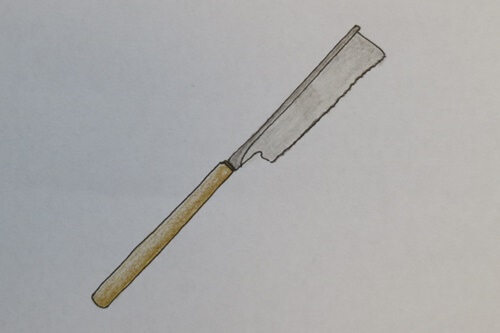

③ 胴付ノコ

ノコ身が非常に薄く、歯も細かく、あさりも少ない精密カット用ののこぎりです。

使用中の屈曲を防ぐために背金で補強してあります。

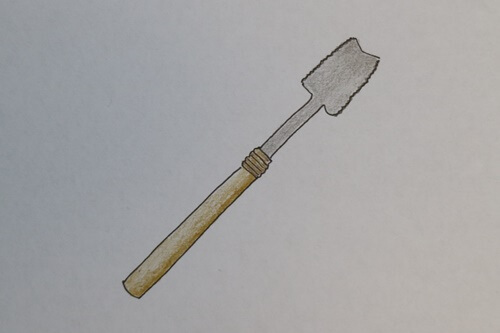

④ あぜびきノコ

樽形をしたノコ身の両辺に縦びきと横びきの歯が付いたノコギリで、材料をくり抜くときや表面にミゾを作るときなどに使用されます。

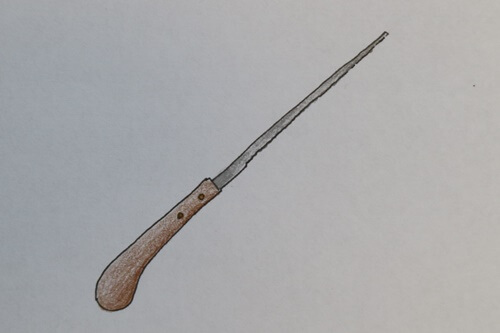

⑤ 廻しびきノコ

ノコ身が細く、厚みが厚く、あさりは無く、曲線カットに使用されます。

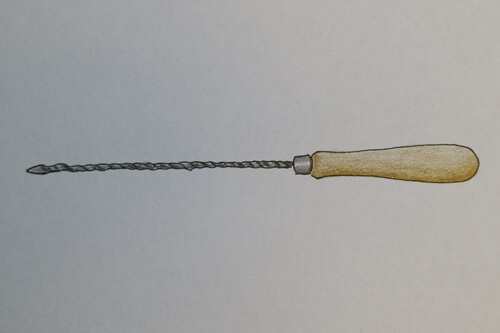

⑥ ファイルソー

ドリルとノコを組み合わせたノコギリで、穴あけ、くり抜き加工に使用します。

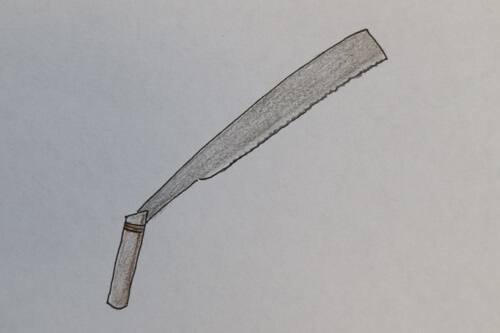

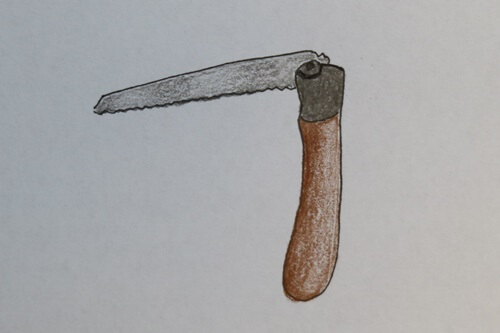

⑦ 折込みノコギリ

折込みノコギリは、折りたたんで柄の中に収納することができます。

庭木の剪定や、アウトドアなどでマキなどのカットなどに使用されます。

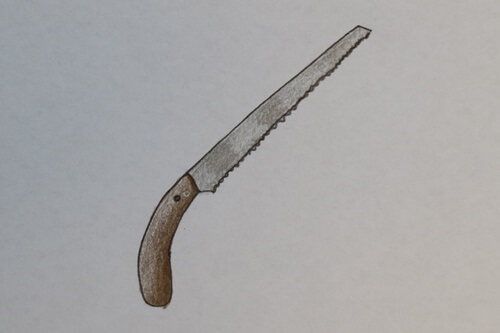

⑧ 手曲がりのこぎり

手曲がりのこぎりは、短い柄とノコ身に角度がついています。

主に丸太や生木をカットするのに使用され、横引専用ののこぎりです。

⑨ ツッキリソー

先端がキリになっており、突き廻しと穴あけの両方ができるノコギリです。

スレートや石膏ボードなどの使用に適しています。

竹用ノコ

① 竹びきノコ

竹びきノコは強い繊維を持っている竹の横びき専用のノコギリです。

刃先を傷めずにきれいに切ることができます。

多目的ノコ

切断する材料によって刃を交換できる多用途なノコギリです。

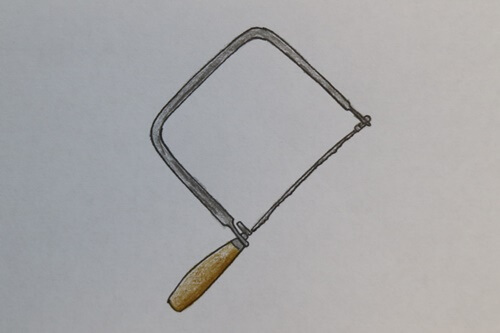

① 糸ノコ

弓状の胴体に細い刃を取り付けて使用します。

木材用と金属用があり曲線切りに使用します。

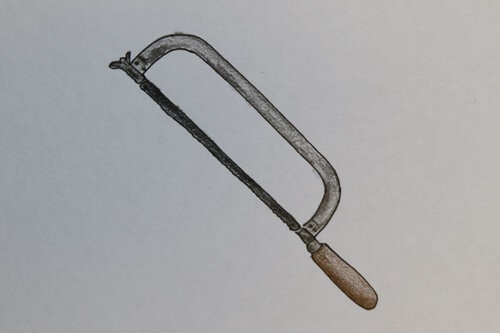

② 金切りノコ

細長い鋼板の片側に歯が付いており、弓ノコに取り付けて金属の切断に使用します。

通常は押し切りですが、引き切りのものもあります。

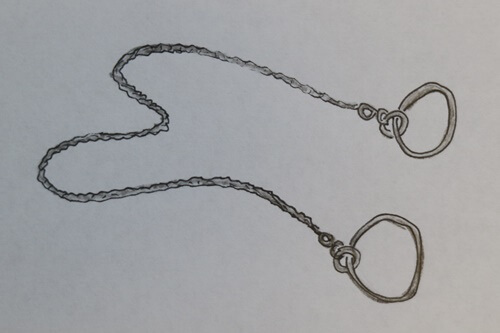

③ フレキシソー

フレキシソーは、ワイヤー状のノコギリで、両端に持ち手がついています。

切る材料に引っ掛けて引き合いながらカットする珍しいノコギリです。

④ デコラソー

新建材の化粧板などをカットするときに使用されます。

刃を替えれば、プラスチックや木材もカットできます。

⑤ 万能のこぎり

万能のこぎりは替刃式で、木材、ブロック、プラスチック、金属などのカットが可能です。

⑥ 断熱材カットソー

断熱材カット専用ののこぎりです。

のこぎりの使い方

基本的な持ち方

片手で持つ場合は、柄の中央部分をあまりきつく握らず、軽く持つのがコツです。

両手で持つ場合は、利き手の方で柄尻を持って引くと使いやすいでしょう。

私は右利きなので右手で柄尻を持ち、左手を前側に添える感じで持ちます。

基本的な切り方

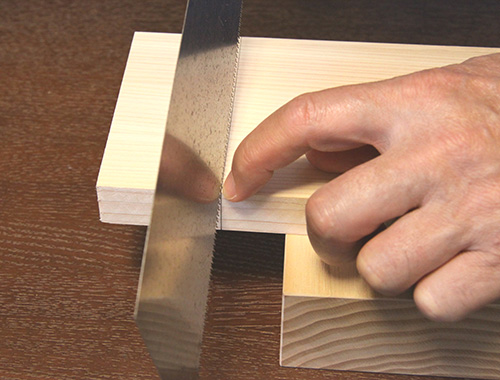

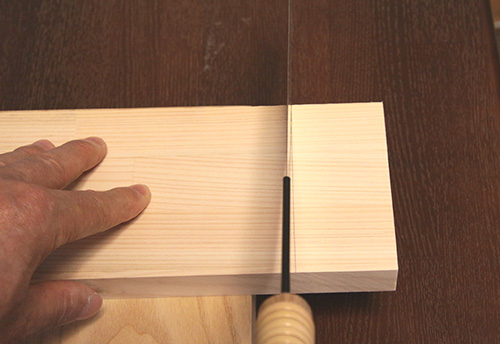

最初に切る位置にサシガネを使って線を引き、切る位置に正しくのこぎりの歯が当たるように指の爪を置きます。

次にノコギリの歯を軽く爪に当てるように線の上に置き、切る位置にのこぎりの歯を置きます。

位置が決まったらノコギリを軽く引いて「のこ道」を作ります。

引きにくい場合はのこぎりを寝かせるか、逆に押すと「のこ道」を作りやすくなります。

「のこ道」が出来たら線からずれないように、またのこぎりが傾かないように切り進めます。

切る時の目の位置は常にのこぎりの真上に置き、線の上を垂直に、線からずれないように切ります。

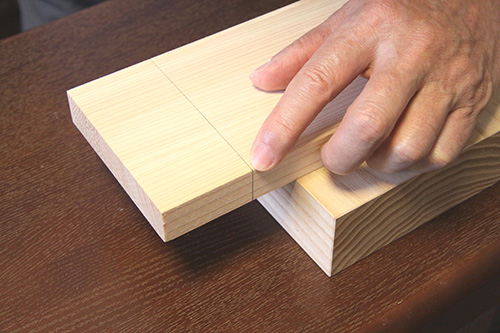

台の設置方法

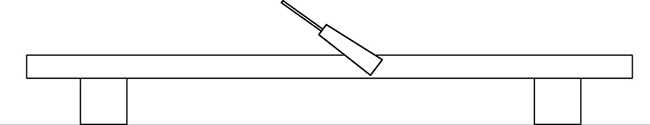

カットする場合は、材料を台の上に載せてカットしますが、台の設置の方法について解説します。

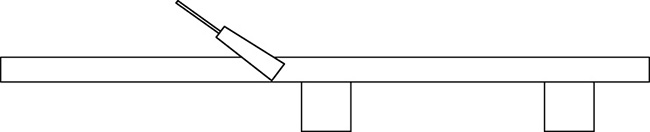

まず、やってはいけないのが下記の図のような設置方法です。

上記の図のように、カットする位置の両側に台を設置してはいけません。

最初の切り始める時は良いのですが、切り進んでいきますと切った部分のスキマは閉じていきます。

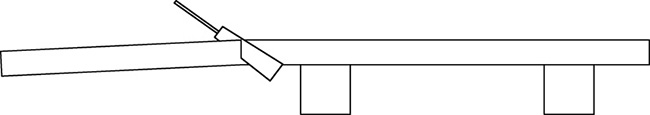

そして下記の図のように、カットする位置でくの字に折れてしまいます。

上図のようになりますと、ノコギリを両側の板が強く挟んでしまいますので、のこぎりを引くことも押すことも出来なくなってしまいます。

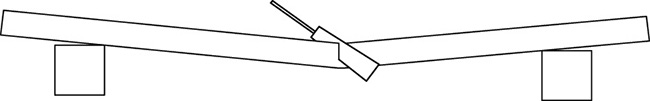

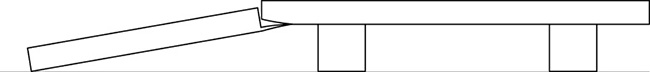

したがって、カットする場合は、下記の図のように切り落とす側の板をフリーの状態にするのが原則となります。

そうしますと、切り進んでいくうちに切り落とす側の板の左端は下がっていきますので、のこぎりが挟まれて動かなくなるということはありません。

ただしここで気をつけないといけない事があります。

このまま切り進んでいきますと、特に設置した台の高さが高い場合や、切り落とす板の重さが重い場合、

下の図のように完全に切り落とす前にカット部分の切り残す側の下の部分が裂けてしまう場合があります。

こうなってしまいますと、せっかくの切り残す側の板が裂けてしまい使えなくなってしまいます。

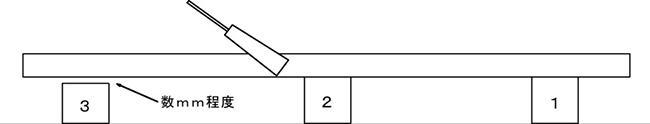

上記のような裂けることを防ぐには、下記の図のように、完全にフリーにするのではなく、切り落とす側の下にも台を設置することをオススメします。

その際の重要なポイントは、切り残す側の台(1と2)の高さよりも数mm程度低い台(3)を設置してください。

このようにすれば、ノコギリを挟むことなく、(3)の台が板を受け止めてくれますので、裂けることを防ぐことができます。

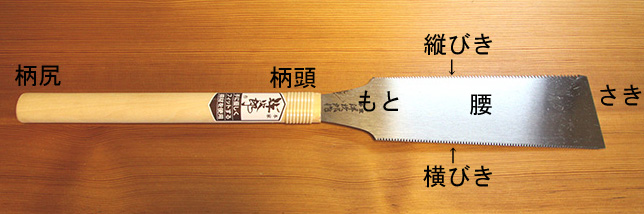

ノコギリの構造と各部の名前

ノコギリには切る材料や用途によっていくつかの種類が有ります。

一般的によく使われている両刃ノコと替刃式ノコについてその構造と各部の名前について解説します。

両刃ノコ

両刃ノコは、どちらの歯も直線カット用で曲線は切ることはできません。

両刃ノコの各部の名称は以下のようになっています。

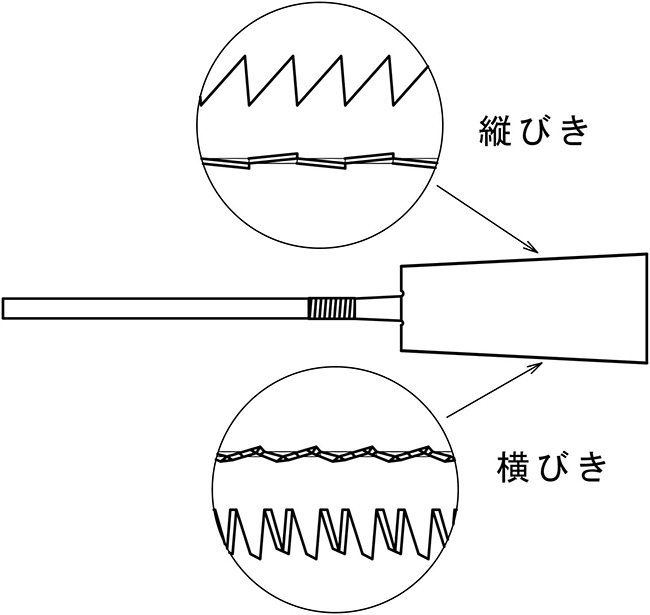

先にも書きましたが、両刃ノコの歯には縦びきと横びきがあります。

通常、木の長い棒や板の長さを切って短くする場合は、木目に対して直角に切りますので横びきを使用します。

木材の木目方向には丈夫な木材繊維が通っていますので、横びきの歯は繊維を切るための歯の形となっています。

これに対して縦びきの歯は、木材を削り取るような歯の形となっています。

逆の使い方をしますと、切りにくくなりますので歯を確かめて切るようにしましょう。

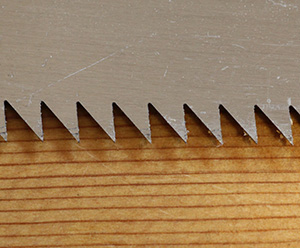

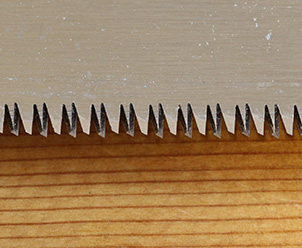

縦びきと横びきの歯の形の違いを拡大したのが、下記の写真となります。

縦びき

横びき

縦びきの一つ一つの歯は大きく、横びきの歯は細かいのが一つの特徴です。

刃渡り(歯の部分の長さ)は210mm、240mm、270mmの3つが一般的ですが、中でも240mmのものがよく使われているようです。

私の持っている両刃ノコは210mmのものです。

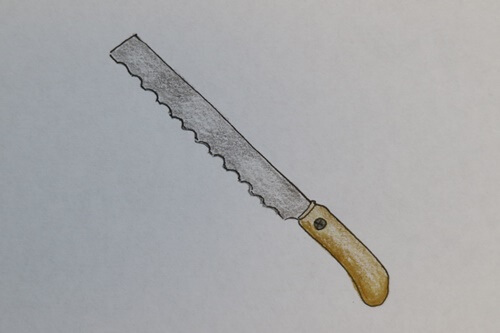

替刃式ノコ

上記のものはゼットソーと呼ばれている片側だけに歯が付いた替刃式のノコギリです。

歯は横びき用の歯が付いていますが、縦びき用のものや両方兼用のものなどもあります。

歯を外す場合は、柄を持って歯の付いていない側の先の部分をたたきます。

すると下記のようにくの字に曲がります。

手で抜けるくらいになったらはずします。

取り付ける場合は、歯の一番手前のカギ状になった部分を柄にひっかけるように差し込みます。

今度は、外すときとは逆の柄の柄頭の部分をたたきます。

柄と歯が一直線になってしっかり固定されれば完了です。

あさり(歯振)

ノコギリの歯の先端は一つづつ左右に曲がって作られています。

図に書きますと以下のようになっています。

これは、「あさり」と言いますが、ノコギリを使用するときにノコギリの胴体と木材の摩擦抵抗を少なくするためのものです。

まとめ

ノコギリは木工工作を行う上においては必要なもので、特に仕口加工などの細かい所の加工にはなくてはなりません。

最初の内はなかなか思うように切れないかもしれませんが、使う内に上手く切れるようになります。

最初は汎用性の高い両刃ノコギリを1本用意していただき、ある程度経験を積まれたら加工内容に合わせて専用のノコギリもそろえていかれれば良いでしょう。

大工道具には、ノコギリの他にもいろいろ有りますが、必要に応じて少しづつ揃えていかれるとよいでしょう。

下記のページに木工作業に使用する道具、工具類をまとめてありますので、こちらもチェックしてみて下さい。

手ガンナの構造と使い方はこちら

木工用ノミの種類と使い方はこちら

木工用木材、集成材はこちらから

コメント