家の中は安全と思われていますが、意外と危険なところもあります。

階段で踏み外してしまったり、ちょっとした段差につまずいてしまうことがあります。

また浴室などでは床が濡れていて、すべって転んでしまった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

このような場所では、転倒を防止するための手すりを取り付けるのが良い方法です。

またこれから高齢化社会となり、手すりの必要性がますます高まっています。

そこで、簡単にDIYで手すりを取り付ける時の高さや位置などの基本的な付け方、手すりの種類、留意点などをご紹介します。

りょう(DIYアドバイザー)

場所別手すりの取り付け方

階段

まず絶対に必要になるのが階段になります。

家の中で最も高低差が付く場所であり、踏み外しによる転落事故によって大きな怪我になる可能性があります。

階段の場合は、昇る場合と降りる場合の両方を気を付ける必要があります。

それぞれの方によって利き手や使いやすい方の手がありますので、できれば階段の両側の壁に手摺を付けるのがベストです。

両側に取り付けることが出来ない場合は、降りるときを優先して決めてください。

階段では降りるときに踏み外してしまうケースが多いので、降りるときに利き手が使える側に取り付けてください。

それでも取り付ける壁が限定される場合は仕方がありません。

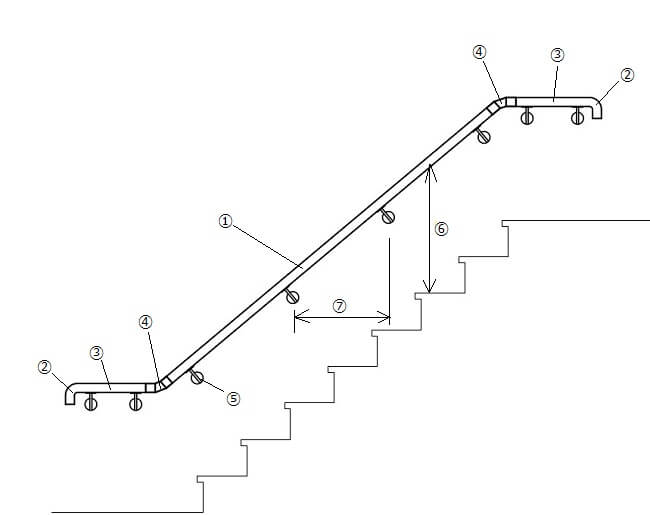

① 丸棒手すり

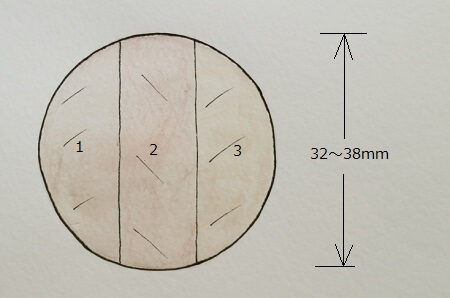

手すりの形状にはいろいろ有りますが、一般的には丸棒手すりを取り付けます。

握りやすい大きさとしては、32Ø、35Ø、38Ø などがあります。

入手しやすくよく使われているのは35Ø で、直径が35mmになります。

丸棒手すりは多くが集成材で作られています。

したがって断面を見た場合、何層かに分かれていますが、おすすめは上記の図のように3層以上のものを選んでください。

層が多いほど強度的にしっかりしています。

握りやすい直径の大きさは、35mm前後ですが、丸棒手すりとしては、40Ø、45Ø、50Ø、60Ø くらいまで作られています。

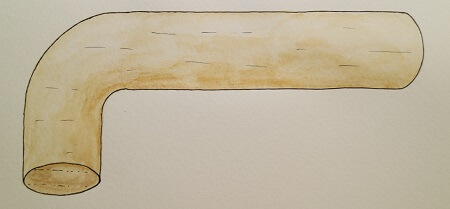

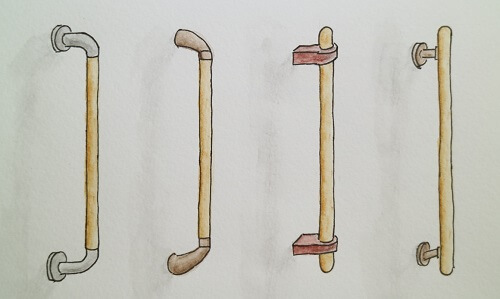

② スタート、エンド手すり

手すりが始まるところと終わるところになる両端部分は、端が曲がったものを使います。

これは、手摺を持って移動し始めたとき、袖口が引っ掛かるのを防ぐためです。

曲げる方向は、下側か壁側に曲げます。

丸棒手すりの両端は、上記の図のような形状をしたスタート・エンド手すりが一体成型で作られています。

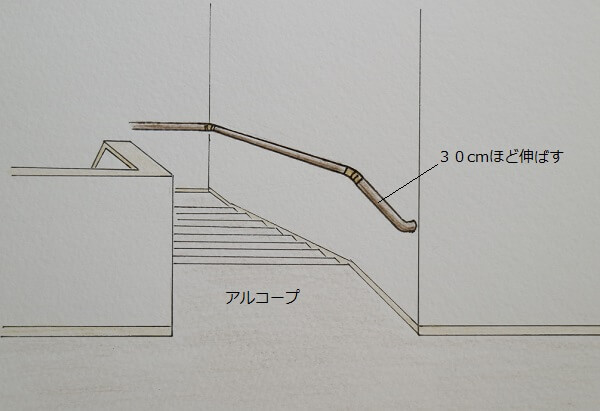

③ 直線部分を設ける

上記の階段の図の③ の部分のように、階段の昇り始めと降り始めの部分には、階段が始まる少し手前から手すりが握れるように直線部分を付けると良いでしょう。

いきなり斜めの手すりから始まるよりは、前もって安全なところで手すりが握れるようにするのが確実です。

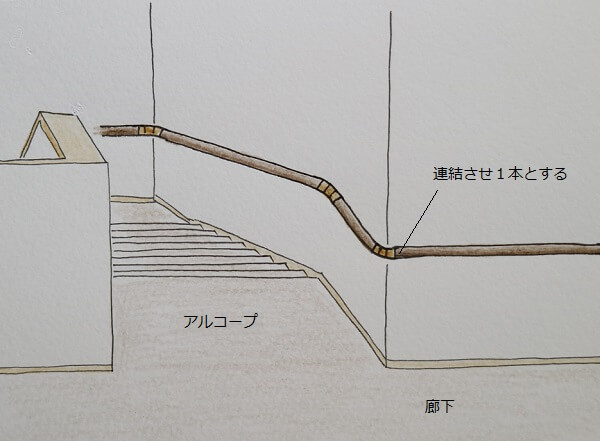

そのためには、特に2階部分の階段の始まりにはアルコープを設けてください。

アルコープとは廊下から階段が始まる部分の途中に設けた平らな部分になります。

アルコープがない場合は、廊下側に折り曲げて30cmほど伸ばしてください。

廊下から少しへこんだ階段が始まるまでのスペースがアルコープになります。

一番良いのは、廊下にも手すりが設けてある場合は、廊下の手すりと階段のてすりを連結させて1本にすることです。

握り替える必要もなくなりますのでより安全ですし、特に2階から降りる場合、2階の廊下の手すりと階段の手すりを連結させるのが良いでしょう。

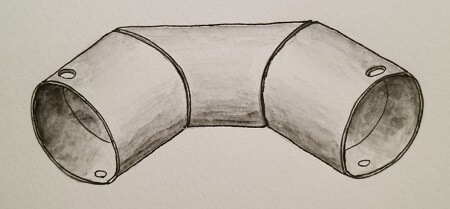

④ ジョイント金具

丸棒手すりの付属品として。手摺同士を自由な角度で連結できる金具があります。

水平から角度が付く部分やコーナー部分などはジョイント金具を使って連結させます。

丸棒手すり同士をつなぐ場合は、上記の図のようなジョイント金具を使用します。

手摺同士を自由な角度で連結することが出来ます。

金属製の他には木製のものもあり、各メーカーよりいろいろなタイプのジョイント金具が市販されています。

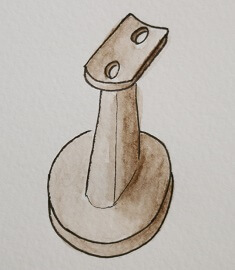

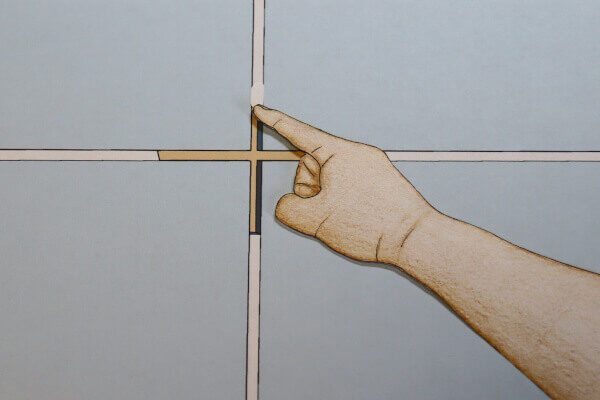

⑤ ブラケット

丸棒手すりを壁に固定するには、ブラケットと呼ばれる金具を使って固定します。

ブラケットには、壁に取り付けるタイプのものと笠木の上に取り付けるタイプのものがあります。

壁付けタイプ

笠木付けタイプ

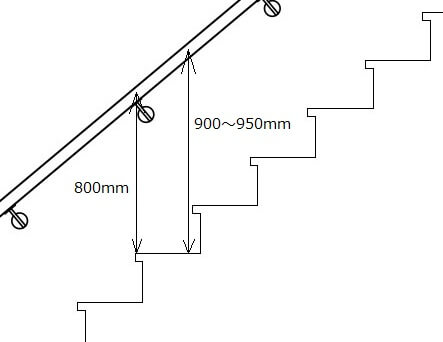

⑥ 取り付け高さ

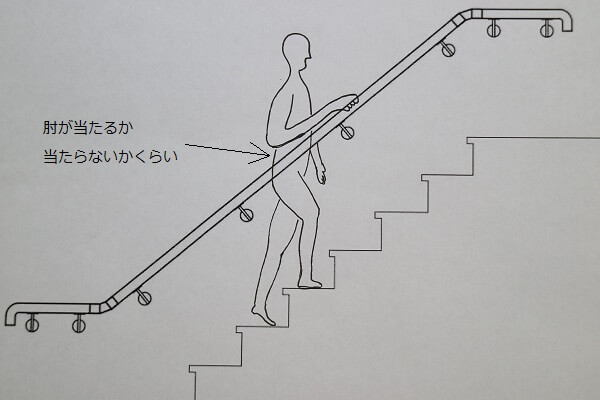

階段部分の手すりの高さについては、それぞれの方の身長、階段の勾配によって差がありますが、階段の踏み面の中央あたりで約850mm くらいが良いでしょう。

段板の踏み面の一番手前あたりで800mm、一番奥で900~950mm くらいかと思われます。

踏み面の中央あたりで、850mm くらいになります。

ただしこの寸法は一般的な寸法となりますので、取り付けられる際は、使用されるご家族が一番握りやすい高さに取り付けてください。

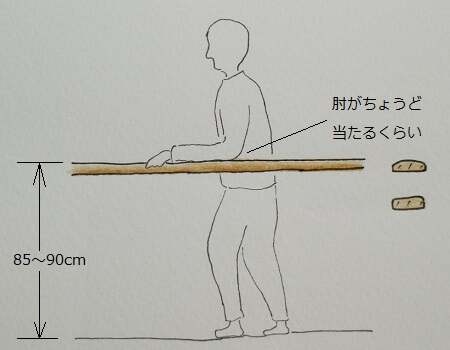

目安としては、上記の図のように真っすぐ立って手すりを握ったときに、肘が手すりに当たるか当たらないかくらいが持ちやすいように思います。

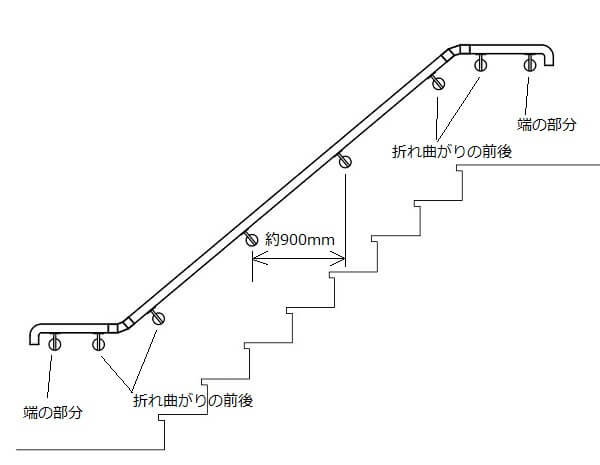

⑦ ブラケットの間隔

手すりを固定するブラケットは、壁にしっかりと固定する必要があります。

そのためには、壁の中にある木製の間柱等にしっかりと木ネジを使って固定します。

一般的な在来工法の木造住宅では、間柱は455mm間隔、ツバイフォー住宅で450mmの間隔で入っています。

したがってブラケットは、間柱の1本おきに、すなわち通常の真っすぐな部分で約900mm間隔で取り付けてください。

上記以外では、折れ曲がった部分の前後、スタート・エンド手すりの端の部分には必要になります。

ブラケットの取り付けについては、取り付けたい場所に下地材がなかったり、取り付けに際して留意しなければならない点などがありますので、後ほど詳しくご紹介します。

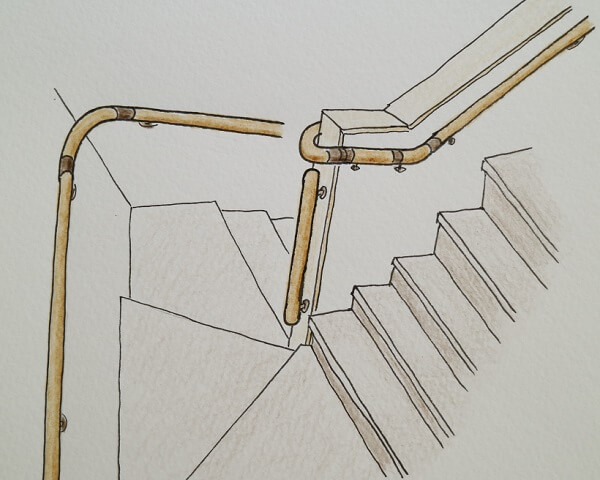

回り階段部分の取り付け方

回り階段の部分は、回りながら高低差がありますので、取付が少し複雑になります。

以下のような取り付け方があります。

上記のジョイント部分には木製のものを使用しています。

回り階段部分も出来るだけ手すりが途中で途切れないようにします。

1本に連結して、持ち替える必要がないようにするのが理想的です。

回り階段の内側の場合で、途切れる場合は、上記の図のように縦方向の笠木の上に縦に取り付けるのもひとつの方法です。

廊下

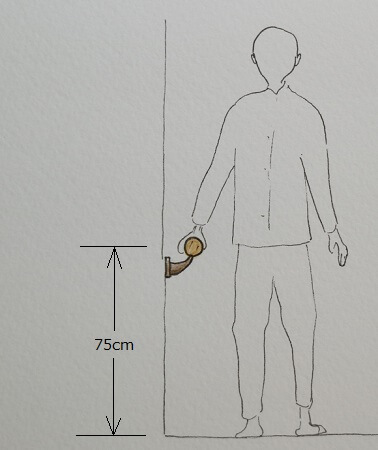

丸棒手すりを廊下に取り付ける場合は、階段の場合よりも少し低い位置となります。

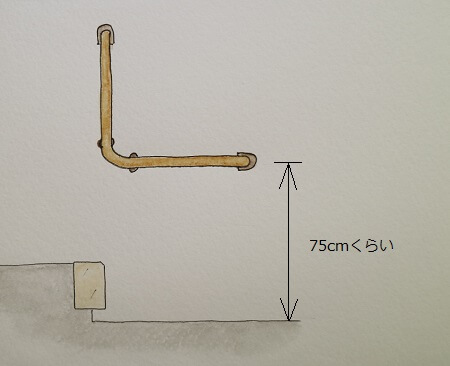

一般的な標準の高さは75cmくらいとなりますが、使われる方の身長によって変わってきます。

ちょうど腰のあたりに手すりがあれば握りやすいと思いますが、ご相談しながら位置や高さを決めてください。

丸棒手すりを握って移動するよりも手すりに肘を乗せた方が楽な場合もあります。

このような場合は、以下の図のように手すりに肘を乗せられる取り付け方が良いです。

一般的な高さは、85~90cmくらいですが、この場合も使われる方が一番楽な姿勢で手すりに肘を乗せられる高さにしてください。

手すりの形状は、丸棒は不安定ですので、かまぼこ型や長四角型の形をしたものが良いでしょう。

トイレ

トイレに手すりがあれば動作がスムーズに安定して行えますので、ぜひ設置したい場所のひとつです。

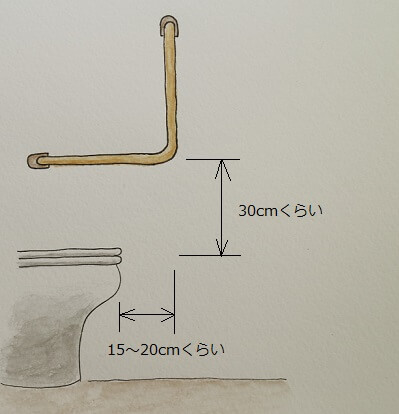

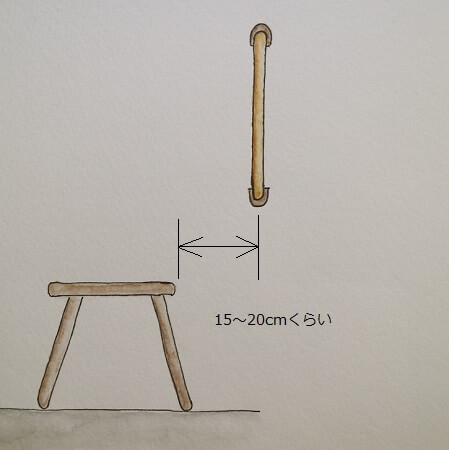

取り付ける場所は、便座の先端から15~20cmくらい前の側面の壁に取り付けます。

できれば使われる方の利き腕側が良いでしょう。

手すりは丸棒手すりで35Øあたりが握りやすく、縦に取り付けると座ったり立ったりするときに使いやすいでしょう。

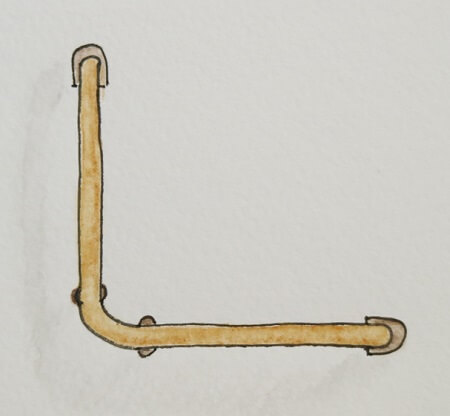

上記の写真の丸棒手すりは、縦に1本ですが、L型になった手すりもあります.

おすすめは、下記の図のようなL型の手すりです。

横の手すりは便座に座った時の安定に役立ち、縦のてすりは、立ったり座ったりするときに役立ちます。

縦の手すりの位置は、便座の先端から15~20cmくらいかと思われます.

便座に座った位置から軽く手を伸ばして掴めるあたりが良いでしょう。

水平部分の手すりの高さは、便座から30cmあたりが持ちやすいでしょう。

床からは70cmくらいになりますので、一般的なテーブルの高さと同じくらいになります。

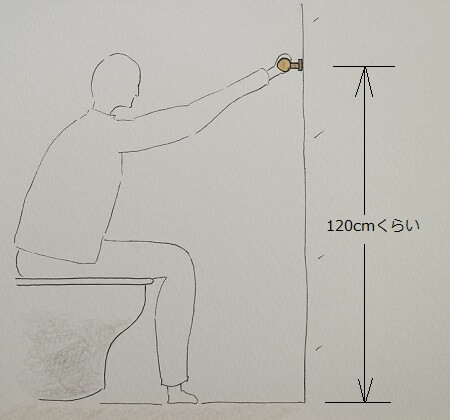

前に壁があって手が届く範囲であれば、前側に手すりを水平に付けるのも良いです。

少し前かがみになって手が届くところで、高さは120cmくらいでしょうか。

これも使われる方によって違ってきますが、便座に座ったときの頭の高さあたりになります。

手すりがあれば立ったり座ったりするのにちょうど良いように思います。

なお、壁に取り付けられない場合や賃貸住宅の場合は、据え置き型で補助してくれるものが各種市販されています。

据え置き型もいろいろなタイプがありますので、利用される場合は、使われる方の使いやすさを優先して決めてください。

浴室

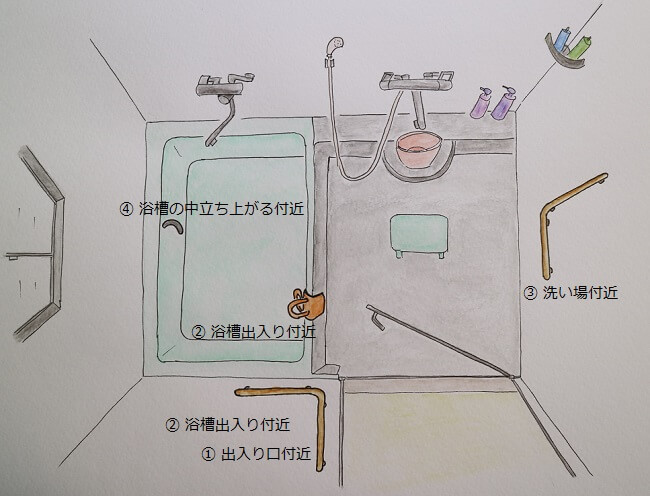

浴室は床が濡れており、転倒事故が一番多い場所でもありますので、ぜひ手摺を取り付けていただきたいところです。

浴室内で手すりが必要と思われる所を列記してみます。

① 出入口付近

脱衣場から浴室に入る入口付近になります。

脱衣場はマットが敷いてあったりしますので大丈夫ですが、浴室の床は滑りやすい材質でもあります。

先に入られた方がいれば、濡れていてよけいに滑りやすくなっています。

脱衣場から浴室へ入る際に、手すりにつかまってから浴室に入るようにするのが安全です。

ぜひ設置したい場所になります。

② 浴槽の出入り付近

浴槽の形状にもいろいろありますが、一般的なユニットバスの場合は、30~50cmくらいの高さとなります。

浴槽の縁をまたいで入りますのでバランスを崩しやすいところです。

手すりにつかまって出入りするようにすれば安定します。

③ 洗い場付近

体を洗うときはイスに座って洗い、終われば立ち上がります。

手すりがあれば動作が楽ですし、バランスを崩すこともないので設置しておきたい場所になります。

④ 浴槽の中の立ち上がる付近

浴槽に浸かっているときは足を伸ばしていますが、その状態から足をたたんで起き上がります。

その際に手すりがあれば楽に体を起こすことが出来ます。

浴室内で手すりが必要と思われるところは以上となります。

それぞれのご家庭での状況もさまざまかと思いますので、上記の中から必要と思われるところに取り付けてみてください。

浴室の中の手すりが必要と思われる①から④までを1つの浴室を例に図にかいてみたのが上記になります。

ご自身の浴室に当てはめて考えてみて下さい。

ただ気を付けないといけないのは、浴室は防水性が必要になります。

最近のユニットバスでは材質の点や下地材の有無などによっては、私たちがDIYで取り付けるのは難しい場合があります。

このような場合は無理をせず、専門の工事店等にお願いしましょう。

また、④の浴槽の中に取り付ける必要のあるものは、後から取り付けることは難しいので、浴槽を検討する際に考えておきましょう。

最近のユニットバスでは最初から取り付けてある場合が多いようです。

壁にしっかりとした手すりが取り付けられない場合や、そこまで必要がないという場合は、簡単に浴槽のフチに取り付けられるものがあります。

上記のものは浴槽を傷つけることなく簡単に浴槽のフチに設置が可能で、いろいろなタイプのものがあります。

浴槽の出入りと浴槽からの起き上がりに役立つものですが、洗い場での立ったり座ったりにも役立ちます。

玄関

バリアフリー住宅では、玄関に一切の段差を付けないものもありますが、一般の住宅では玄関框(げんかんがまち)があり、段差があります。

ちょっとした段差ですが、昇り降りに手すりがあれば楽に行えます。

また玄関での靴の脱ぎ履きする際に靴ベラを使う際は、バランスを崩しやすいので手すりにつかまって行うと楽で安全です。

靴ひもを結んだりほどいたりする場合は、座って行いますが、その際に立ったり座ったりするのも手すりがあれば楽に行うことができます。

玄関にもぜひ手すりを取り付けたい場所です。

玄関の上り框のところでは、上がり降りが楽に行えるように縦の手すりを、そして靴の脱ぎ履きのときに捕まるためには水平の手すりが良いので、上記の図のようにL型の手すりが良いでしょう。

縦の手すりは、上り框の前後あたり、水平の手すりは通常の手すりの高さの75cmあたりでしょうか。

実際の取り付けに際しては、使用される方にとって一番楽に行える位置に決定してください。

イスなどを利用して靴の脱ぎ履ぎを行う場合は、立ったり座ったりするのにトイレと同じように、座る位置より15~20cmくらい前に縦に手すりを取り付けると良いでしょう。

住宅別手すりの取り付け方法

手すりには、引いたり押したりなどして力がかかりますので、壁の下地材にしっかりと固定する必要があります。

ぐらついたり外れたりすると大変危険です。

そこで住宅別に壁の構造についてご紹介したいと思います。

住宅には、木造在来工法、ツバイフォー住宅、プレハブ住宅、コンクリート住宅などがあります。

木造在来工法とツバイフォー住宅については下地材の位置が決まっていますが、プレハブ住宅では木質系や軽量鉄骨系があり、コンクリート住宅については、構造に違いがあり、場合によっては取り付けが難しいものもあります。

構造が分からない場合は、住宅の建築をした施工店等に確認をするか、専門のリフォーム会社に取り付けを依頼するのが安全でしょう。

木造在来工法住宅

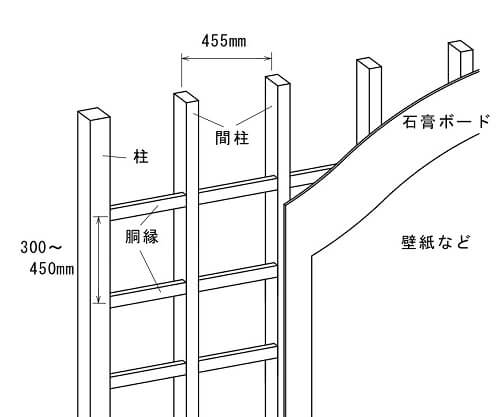

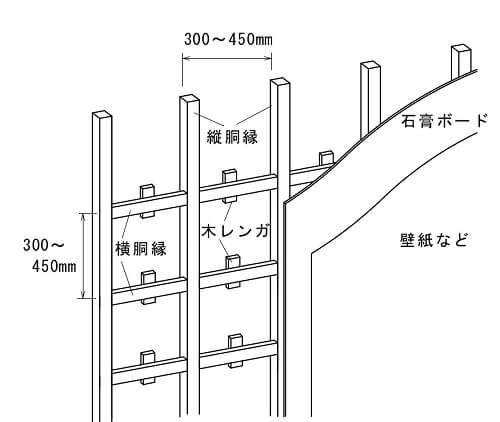

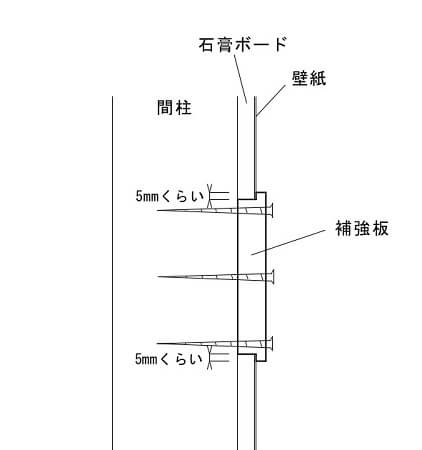

日本で古くから建てられている木造在来工法の壁の構造は以下のようになっています。

一般的な木造在来工法住宅の壁の内側には、柱や間柱があり、その間に胴縁と呼ばれているものが有ります。

そして石膏ボードで覆い、最終的に壁紙等を貼って仕上げています。

間柱と間柱の間隔は、芯芯の間隔で455mmとなっており、胴縁の間隔は300~455mmとなっています。

手すりを取り付ける場合は、しっかりした間柱に固定してください。

間柱にブラケットを固定しますが、全ての間柱に取り付ける必要はなく、間柱1本おきの910mm間隔でブラケットを取り付けてください。

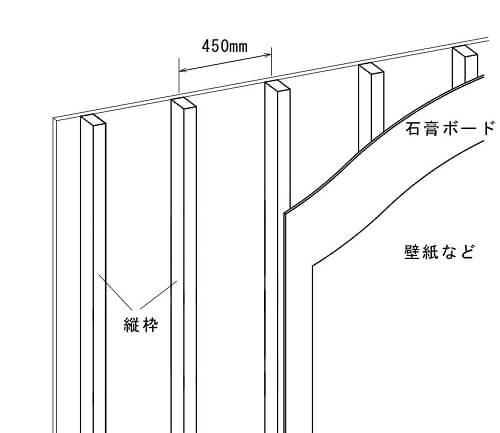

ツーバイフォー住宅

ツーバイフォー住宅の壁の内部構造は以下のようになっています。

ツーバイフォー住宅では間柱の間隔は、450mmとなっていますので、900mm間隔でブラケットを取り付けてください。

コンクリート住宅

一般的なコンクリート住宅の壁の構造は以下のようになっています。

一般的なコンクリート住宅の場合は、縦胴縁と横胴縁があり、300~450mm間隔で付けられています。

建物によって違いがあるようですので、施工前に確認するようにしてください。

なおコンクリート住宅には、GL工法と呼ばれる工法があり、この場合は胴縁は使用せず、コンクリートに接着剤を付け直接石膏ボードを貼りつけています。

したがってこの工法の場合は、手すりの取り付けは難しいと思います。

間柱の位置を知る方法

間柱の位置を調べることが出来る器具があります。

電子式センサーや針を刺してそのてごたえで位置を知る手動式のものがあります。

(広告)

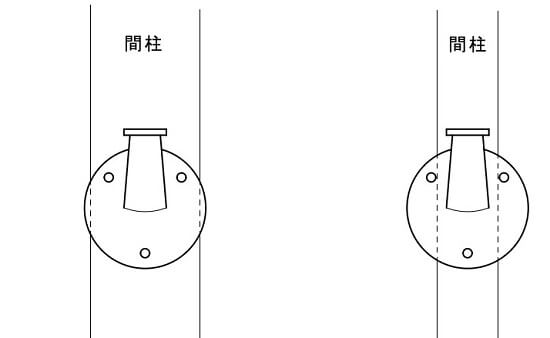

間柱の位置を知ると同時に、間柱の厚み(木ネジが打てる範囲)も正確に知る必要があります。

そして取り付けるブラケットの木ネジ穴の間隔と見比べてください。

たとえばブラケットの間柱への取り付け穴が3つの場合、左側のように3つの穴が全て間柱に打つのが理想です。

間柱の厚みが狭かったり、逆にブラケットの穴の間隔が広すぎて、上側の2つの穴が両方打てない場合があります。

この場合は、上側の2つの内のどちらか1つと、下側の1つの穴の2つを利用します。

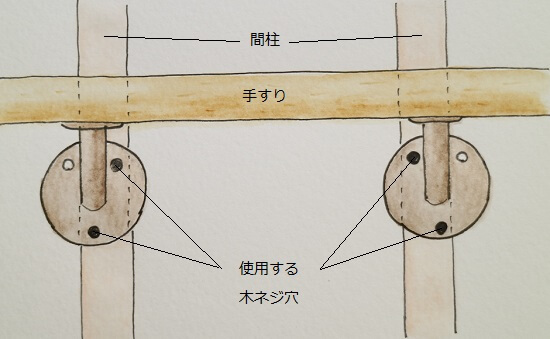

利用の仕方は、下図のようにします。

たとえば左側のブラケットでは右側の穴を使う場合は、となりの右側のブラケットでは、左側の穴を使います。

逆に左側のブラケットで左側の穴を使う場合は、となりの右側のブラケットでは、右側の穴を使います。

そして取り付ける間柱については、在来工法で455mm間隔、ツバイフォー住宅で450mm間隔で全ての間柱に取り付けてください。

しかし3か所のネジ穴の内2か所しか利用できないので、強度面で不安が残ります。

このような場合は、次に紹介する補強板を利用する方法がおすすめです。

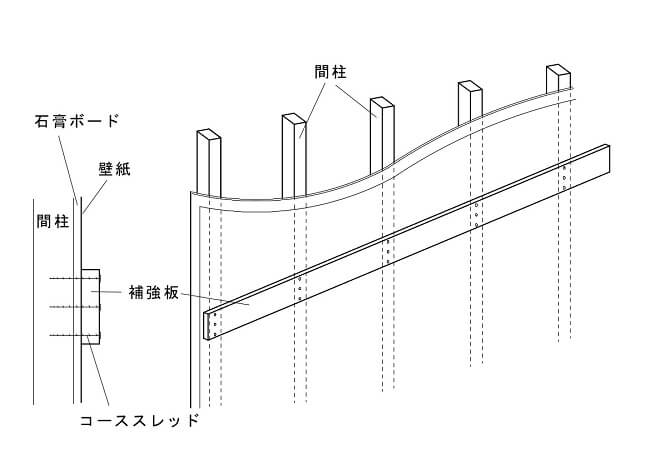

補強板を使用して取り付ける方法

上記の場合のようにブラケットの取り付け用ビス穴が一部利用できない場合や、

ブラケットを取り付けたい位置に間柱などの下地材がない場合は、補強板を使用して取り付ける方法があります。

ブラケットを取り付ける高さが決まったら、その位置に補強板を取り付けます。

間柱やたて枠の位置を確認し、コーススレッド(木工用の木ネジ)を使って間柱にしっかりと固定します。

補強板の厚みは20mm~25mmくらい、幅は100~120mmくらいで良いでしょう。

手すりメーカーにも専用の板が販売されています。

また木製以外でも各メーカーの手すりに対応した補強用器具が販売されていますのでこれらを使うと良いでしょう。

補強板がしっかりと間柱に固定されれば、ブラケットの取り付け位置については、補強板に全てのネジ穴を使って取り付ければ、間柱がなくても大丈夫です。

なお補強板を使って手すりを取り付けた場合は、補強板の厚み分だけ手すりが内側に飛び出してしまいます。

階段などで出来るだけ有効開口幅を広く取りたい場合は、以下のように補強板の周囲をしやっくて沈める方法もあります。

補強板の周囲を、厚み部分は石膏ボードと壁紙の厚みを足した寸法、幅方向は5mmくらいを欠き取ります。

そしてその内側部分に相当する石膏ボードと壁紙をカッターナイフでカットして取り除きます。

そしてその部分に補強板をはめ込めば、石膏ボードと壁紙を足した厚み分は沈めることが出来ます。

またこの方法では、石膏ボードと壁紙の一部分を取り除いてしまいます。

下地材の間柱等の位置を目で見て確認することが出来ますので、間柱に確実に補強板を取り付けることが出来るという利点もあります。

丸棒手すりの種類

直手すり

大きさ

丸棒直手すりの大きさは、直径が32mmØ、35mmØ、38mmØ、40mmØ、45mmØ、50mmØ、60mmØくらいまであります。

握りやすくてよく使われているものは35mmØとなります。

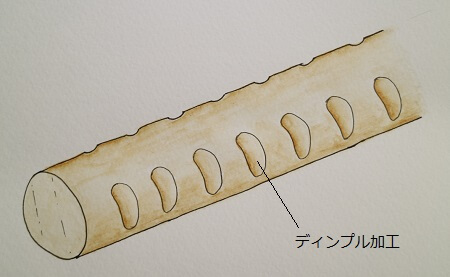

通常の丸棒手すりは丸いだけですが、下記の図のように表面に滑り止めのためのディンプル(くぼみ)加工が施された手すりもあります。

長さ

長さについては、一般住宅の屋内用の手すりとしては2m、3m、4m、4.5m、5mくらいまであります。

材質

屋内用は多くは木製の集成材やプラスチックで作られています。

浴室用には水に強い材質で作られたものや、屋外用としてステンレル製のものももあります。

木製の樹種としては、広葉樹では、タモ、ナラ、ゴム、カバ桜などがあります。

針葉樹では、ヒノキ、ノースパイン、スギなどがあります。

I型手すり

両端が半円に加工された長さの短い直手すりです。

縦使いや水平使いなどで、玄関、トイレ、浴室など昇り降りや立ち座りなどに捕まって使用します。

壁への取り付け方法については、各メーカーより専用の金具が市販されています。

長さは40cm~90cmくらいまであります。

メーカーによっては、上記の図のように両端のアールまで集成材で一体成型で製作されたものもあります。

L型手すり

水平手すりと垂直手すりが一体となったL型の手すりです。

水平から垂直、垂直から水平へと持ち替えることなく移動できますので、あらゆる動作に対応でき、大変便利な手すりです。

各メーカーからいろいろな工夫をこらしたL型手すりが発売されています。

材質は、木製、プラスチック製、ステンレス製などがありますので、使用する場所によって使い分けてください。

なおL型手すりには、右用、左用があります。

使用される方の利き腕、取り付ける壁の位置、使い方によってどちらが良いか、購入されるまえに十分な検討が必要です。

コーナー手すり

コーナー部分に対応した一体成型で作られた専用のコーナー手すりです。

コーナー手すりには以下のような種類があります。

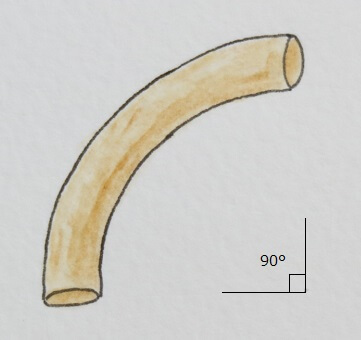

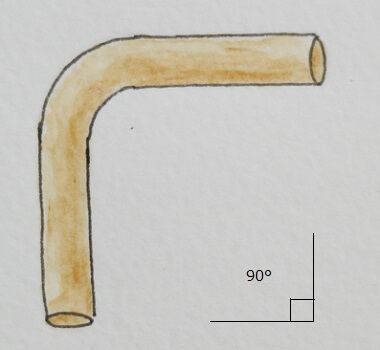

上記の2つは、直角に曲がるコーナーに使用されるものです。

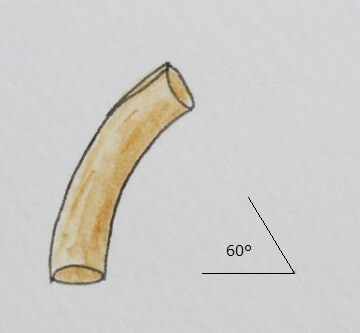

60°曲がり用の手すりです。

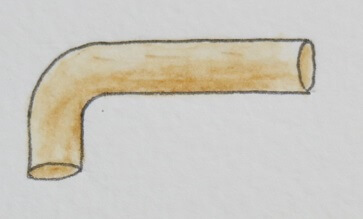

スタートとエンド部分に使用される手すりで、袖口が引っ掛からないように先端が曲げられています。

直線から90°まで自由に角度が変えられる木製のジョイント部材です。

特注加工の対応

現在多くのメーカーが特注加工に対応しています。

アール部材やねじれ部材など、どうしても既製品では対応できないような場合には、相談されてみると良いでしょう。

波型手すり

くねくねと曲がっている手すりで、病院や駅などでもよく設置されています。

使用者の持ちやすい角度が自由に選べるのが特徴です。

まとめ

手すりを選ぶ際は、デザインよりも実用性を優先して決めることが必要です。

手すりの取り付けについては、第一に使用者の利便性を考えて、じっくりと立案、検討を行いましょう。

そして確実にしっかりと取り付けることが大事です。

ご自身でのDIYで取り付けるのが難しいと判断された場合は、迷わず専門のリフォーム会社等に相談しましょう。

新築をご計画の場合は、将来を考えて手すりの設置を想定した設計を考えておくのも良いかと思います。

丸棒手すりのご購入はこちらから

(広告)

窓や玄関ドアの防犯対策はこちら

棚の作り方の基本についてはこちらから

ドアノブの外し方、交換方法はこちらから

コメント

コメント一覧 (3件)

色々拝見しました。

L型手すりも良い手すりですが

テスリックスという便利な手すり

https://tesrix.com/

は多様性を持っています。

今後

選択肢に加えていただけると幸いです。

玄関に手すりを付けるつもりで部材を購入したが、取り付けねじを紛失してしまった。取り付けねじのみ購入しようとネットで探しているが見つからない。取り付けねじの販売はしないのでしょうか。

こんにちは、佐藤昭七 様。

コメント頂きまして有難うございます。

ねじの販売もしていると思いますが、見つからなければホームセンターで探してみて下さい。

ホームセンターには各種のネジが販売されています。

特殊なネジではありませんので、色とサイズが合えば使えます。